-

-

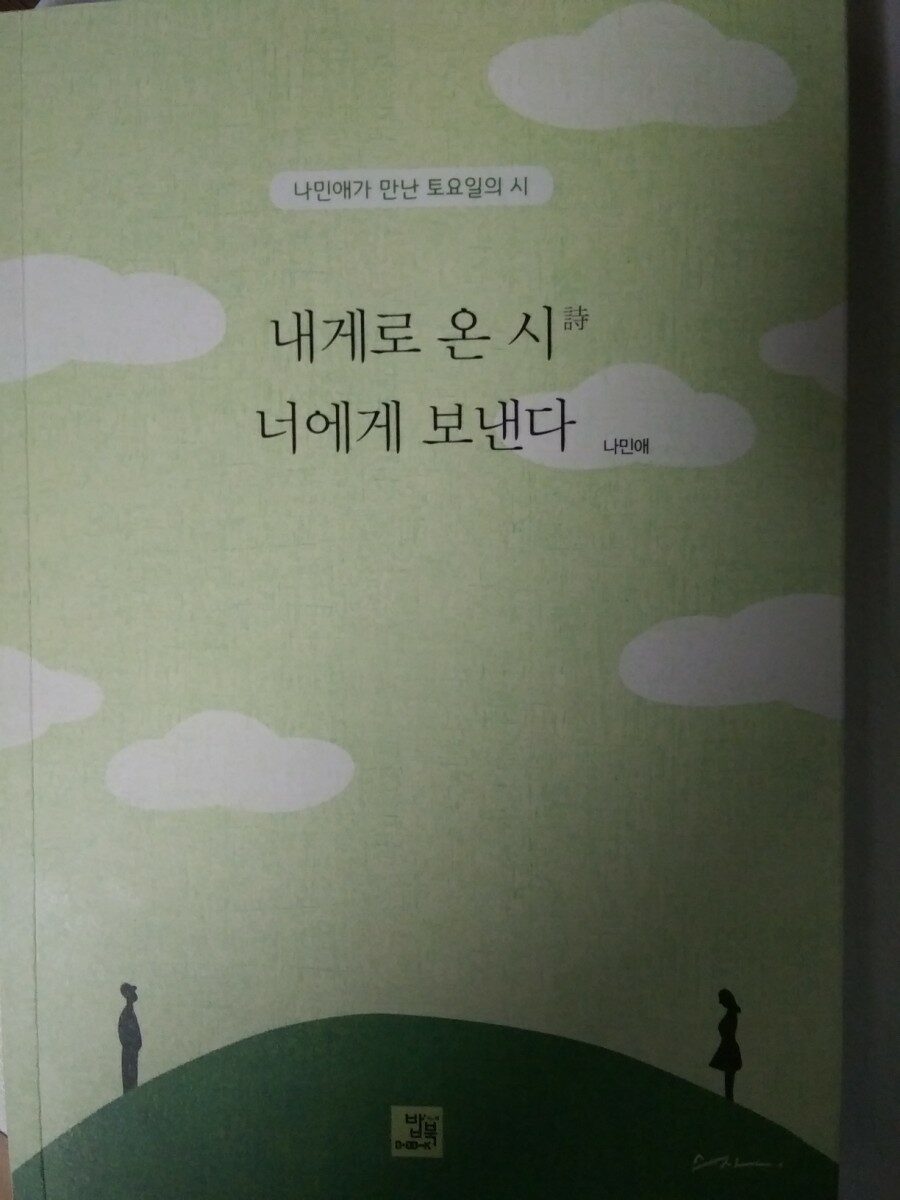

내게로 온 시 너에게 보낸다 - 나민애가 만난 토요일의 시

나민애 지음, 김수진 그림 / 밥북 / 2019년 5월

평점 :

절판

시는 그저 시여서 시가 된다. 이 말의 전후를 곰곰이 생각해보면 퍽 슬프다. 우리도 그저 우리여서 우리가 되고 싶기 때문이다. 사람의 사람 그 자체를 인정하지 않고 사람의 쓸모만을 인정하는, 그런 세상의 우리.

그렇지만 세상에서 쓰임새를 찾지 못해 버려질까 두려울 때, 지구에서 가장 쓸데없는 시가 말을 걸어준다. 못난 내가 못난 나만 열심히 미워하고 있을 때, 시는 나를 울어주고 ‘정성껏’ 슬퍼해 준다. 이런 쓸모없는 우리와, 쓸모없는 시의 만남은 몹시 애틋하고 중요하다. -중략-

시도, 우리도 그냥 처음부터 소중하다. 머리말-

솔직히 작가 나민애 보다는 나태주라는 이름이 더 익숙했고 또 그의 시를 좋아…했던 터라 그의 딸에 대한 기대로 이 책에 관심이 갔다.

역시 기대 이상이었다.

시보다 더 시 같은 시평이다. 단어 하나하나, 문장 하나하나 그 자체가 시보다 더 시같은 것들이다. 읽다보면 모든 시는 어쩌면 시평으로써 비로소 완성된다는 느낌을 받는다

아픈 시는 아픈대로, 따뜻한 시는 따뜻한대로 시평으로 인해서 결국은 읽는 이의 마음을 포근히 감싸주기 때문일 것이다.

중간중간 들어있는 삽화도 역시 눈과 마음을 녹여주는 따뜻한 그림들이다.

왠지 억울하고 그래서 자꾸만 까칠해지는 요즘 나의 마음상태였다. 그런 나에게 선물 같은 시가 짠- 하고 나타났다. 마치 흑기사처럼 …

눈 덮인 산중

늙은 감나무

지는 노을 움켜서

허공에 내어건

홍시 하나

-중략-

하늘과 땅 사이에

외롭게 매달린 예수처럼

바람으로 바람을 견디며

추위로 추위를 견디며

먼 세상 꿈꾸고 있네.

-[하늘과 땅 사이에/김형영] 중에서-

삶이 ‘즐김을 바탕으로 한다는 것은 많은 SNS의 문법이다. 그곳에 ‘견딤’의 오늘은 없다. 그래서일까. 잘 즐겼다는 실제 사진들보다 저 홍시 한 알이 더 현실에 가까워 보인다. 세상 곳곳의 홍시들은 오늘도 잘 견디었을까. p211

대체로 쉬운 시 들이지만 가끔은 난해한 시들도 있다. 하지만 작가의 평론은 시 그 이상의 것을 보여준다