-

-

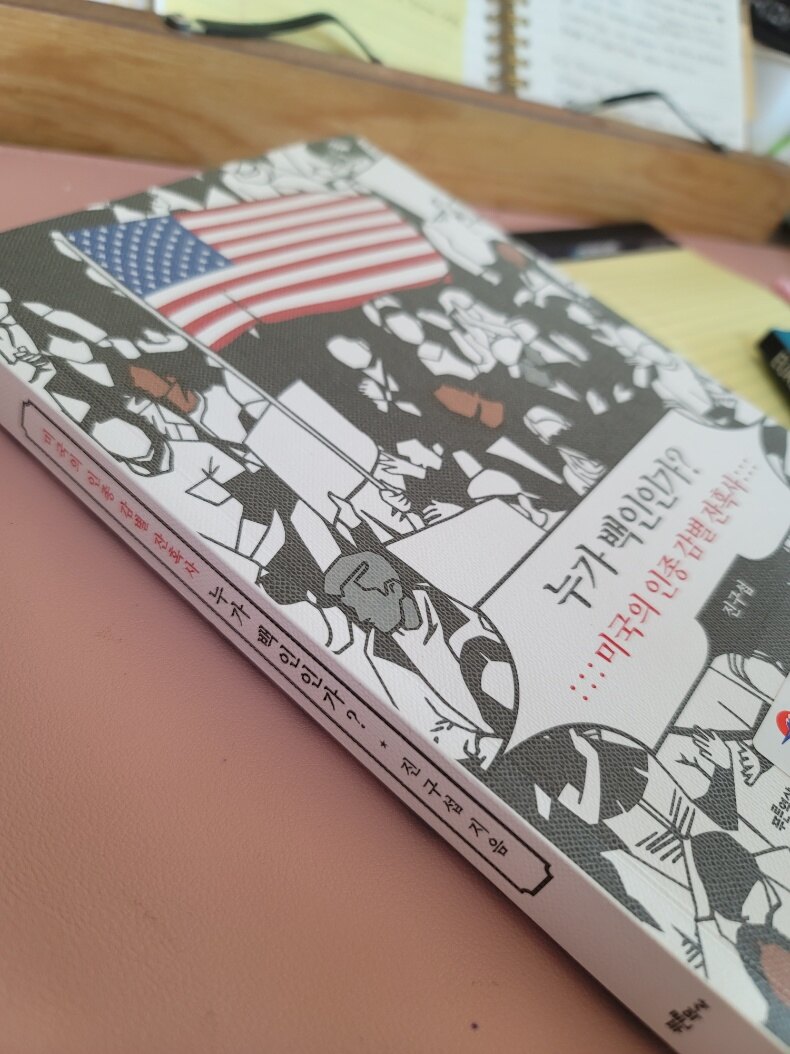

누가 백인인가? - 미국의 인종 감별 잔혹사

진구섭 지음 / 푸른역사 / 2020년 10월

평점 :

뛰어넘기 어려운 수만개의 장벽

미국을 이해하는 키워드 인종과 인종주의

책의 저자는 미국을 이해하는데 가장 중요한게 인종이라고 말한다. 미국사에 아주 깊이 녹아있는 인종의 영향력은 미국의 흑역사이자 그림자다. 그 역사의 시간이 길기도 하고 깊기도 하다. 그래서 이 책은 미국이 어떻게 인종이 제도와 관습화 되었는지 낱낱이 파헤친다.

여전히 미국 사회는인종 차별과 갈등이 많다. 그렇기에 미국의 실상을 파악하려면 인종에 대한 이해가 먼저라고 말하고 있다. 그리고 중요한 것은 이러한 문제가 미국만의 문제는 아니란 것이다. 우리나라 또한 이러한 차별, 그리고 인종 차별의 문제에서 절대 자유로울 수 없다는 것이다. 드러나지 않지만 미국 못지 않은 보수적인 통념은 많은 것을 거부하는 민족임에는 틀림없다.

잠깐 다른 이야기지만, 책을 읽는 순간 한 이미지가 계속 머리 속에서 아른거려서 이야기를 해야 할 것 같다.

‘인종‘하면 개인적으로 제일 먼저 떠오르는 광고 캠페인이 생각난다. 꽤 오래 되었지만 뇌리에 강하게 박힌, 충격적인 베네통의 광고는 아직도 선명하게 떠오른다. 세 개의 심장에 적힌 인종, 하지만 심장의 색은 똑같았다. 붉은 피가 흐르는 심장은 인종의 구별이 없다는 것이다. 파격적인 베네통의 광고들은 많은 분란을 낳기도 하지만 메세지는 분명했다.

그 캠페인의 중심에는 책임자이자 사진 작가인 ‘올리비에로 토스카니‘가 있다. 그로 인해 베네통의 기업 이미지는 늘 강렬한 메세지를 전한다. 조금은 선정적이고 충격적인 표현에 놀랄 수도 있지만, 이런 광고의 영향은 나름 의미도 있고 필요할 때가 있다는 생각도 든다. 관심을 일으키는 방법에는 이만한 것이 없으니까

미국의 건국 이념 ‘평등‘과 ‘자유‘는 모두를 위한 것이 아니었다. ‘성경‘이 자연세계의 안내자 역할을 하였고 이는 ‘비정상적‘인 것과 백인과 미국인을 만들어 냈다.

˝누가 백인인가?˝

˝누가 미국인인가?˝

‘누가 시민권자이냐‘는 질문과 맞물려 원조 백인과 그 백인의 범주가 유동성있게 점점 범위를 넓혀가는 역사를 들여다 본다.

식민지 시기와 독립초기 백인의 자격은 영국계로 기독교를 믿는 정착민으로서 자신의 재산을 소유하고 납세 의무를 준수하며 정치적으로 자율적인 시민으로 국한되었다. 그리고 이러한 백인의 범위는 점점 역사와 물려 확장된다.

우리가 보통 말하는 피부색으로 인종을 나눴다는 아주 단순한 사고는 여기서 무너진다. 미국사에서 만들어진 인종의 개념은 결코 피부색은 별 의미가 없다고 느껴질지도 모른다. 이는 초기 백인의 자격을 갖춘 시민 외 다른 집단은 ‘흑인‘의 위치에서 차별을 받았다.

백인은 자연적으로 존재하는 것이 아니다. 역사적, 사회적, 정치적으로 정의된 부류로 그 경계가 불분명하고 그 범주 안에서 다양한 집단이 섞여있는 ˝인간이 자의적으로 재단한 범주˝이다. 그리고 여기서 같은 맥락으로 ‘누가 한국인인가‘라는 주제와 관련해서도 무관하지 않다는 점이다. ‘한국인‘이라는 카테고리도 근본적으로 법적이자 정치적 문화적 개념이라 할 수 있다는 것이다.

책을 읽다보면 조금은 황당한 남아프리카 공화국의 ‘연필 테스트‘ 흑인 감별법 이야기가 등장한다.

18세기와 19세기 미국의 흑인의 인종 판정 기준을 설명하면서 20세기 초부터는 ‘피 한 방울 법칙‘이 등장한다. 이 법칙은 인종 결정의 확고한 기준으로 자리 잡아 흑인 피가 한 방울이라도 섞인 백인은 오염된 백인으로 간주하는 당시 풍습도 증명되었다. 마치 과거 신분제 사회에서 노예의 절대적인 고립과 똑같다. 정말 단순한 법칙에 따른 감별법은 누구라도 흑인의 흔적을 조금이라도 지니고 있으면 이는 흑인인 것이다.

인종 차별 고착화의 과정에서 제일 먼저 이바지 한 ‘교회‘와 ‘과학‘과 ‘법‘의 역사에서 미국의 개신교의 흑역사를 보았다. 여기에 ‘과학적 인종주의‘를 파고 들면서 과학적 인종주의의 대표적 인물과 저서들을 설명하였다. 그리고 인종 권력이 법과 법률에서 인종 범주화에 미친 막대한 영향력을 설명했다.

결국, 우리가 알고 있는 인종은 창작되고 만들어졌다는 것이다.

˝허구이자 동시에 실재라는 말이다.˝

작가는 말한다. 인종과 인종주의가 더이상 먼나라 얘기가 아니라는 것이다.

21세기 한국의 문제이고 과제인 것이다. 이미 뿌리 내린 인종 문제는 한국에서도 심하게 갑질 문화를 낳고 있다. ‘다름‘을 인정하자는 문구들이 자주 등장하는 요즘이다. 인종을 떠나 ‘차별‘을 낳는 맥락을 같이하는 혐오들은 현대 사회에 차별의 연결고리가 끊어지지 않을 정도다.

학벌, 출신 지역, 종교, 국적, 젠더 문제, 계층 등을 나누고 배제와 혐오하는 사회는, 편견이 가득한 보수적인 우리나라에서 더 심각할지도 모른다. ‘다양성‘을 인정하고 같이 공존할 때 우리는 더 나아갈 수 있다는 것을 너무나 쉽게 말한다. 다름을 인정하기까지는 분명 많은 시간과 시행착오가 있을 것이다. 그리고 무엇보다 우리가 가지고 있는 편견을 깬다는게 결코 쉬운일이 아니기 때문이다.

책을 정리하면서 지극히 개인적인 생각은 종교와 교회에 대해 질문하게 된다. 인류의 역사에서 절대 빠지지 않고 어마한 영향력을 끼친 종교의 힘이 궁금해진다.

가장 보수적 단체를 대표하는 교회, 너무 커져버린 그들의 덩치와 수많은 분파들 그리고 그들 권력을 정치화하는 것. 인류의 역사에서 종교가 세계 질서를 좌지우지하는 것에 과연, 그 힘의 원천이 무엇인지 궁금해진다.