강릉에서, 우리

─김이설의 『우리가 안도하는 사이』를 읽고

얼마 전, 애인과 강릉에 다녀왔다. 그로부터 며칠 뒤에 이 책을 읽었다. 우연한 기회였다. 그런데 이제는 생각이 다르다. 강릉에 다녀오자마자 이 책을 읽게 된 것은 결코 우연이 아니다.

인연, 혹은 필연이다.

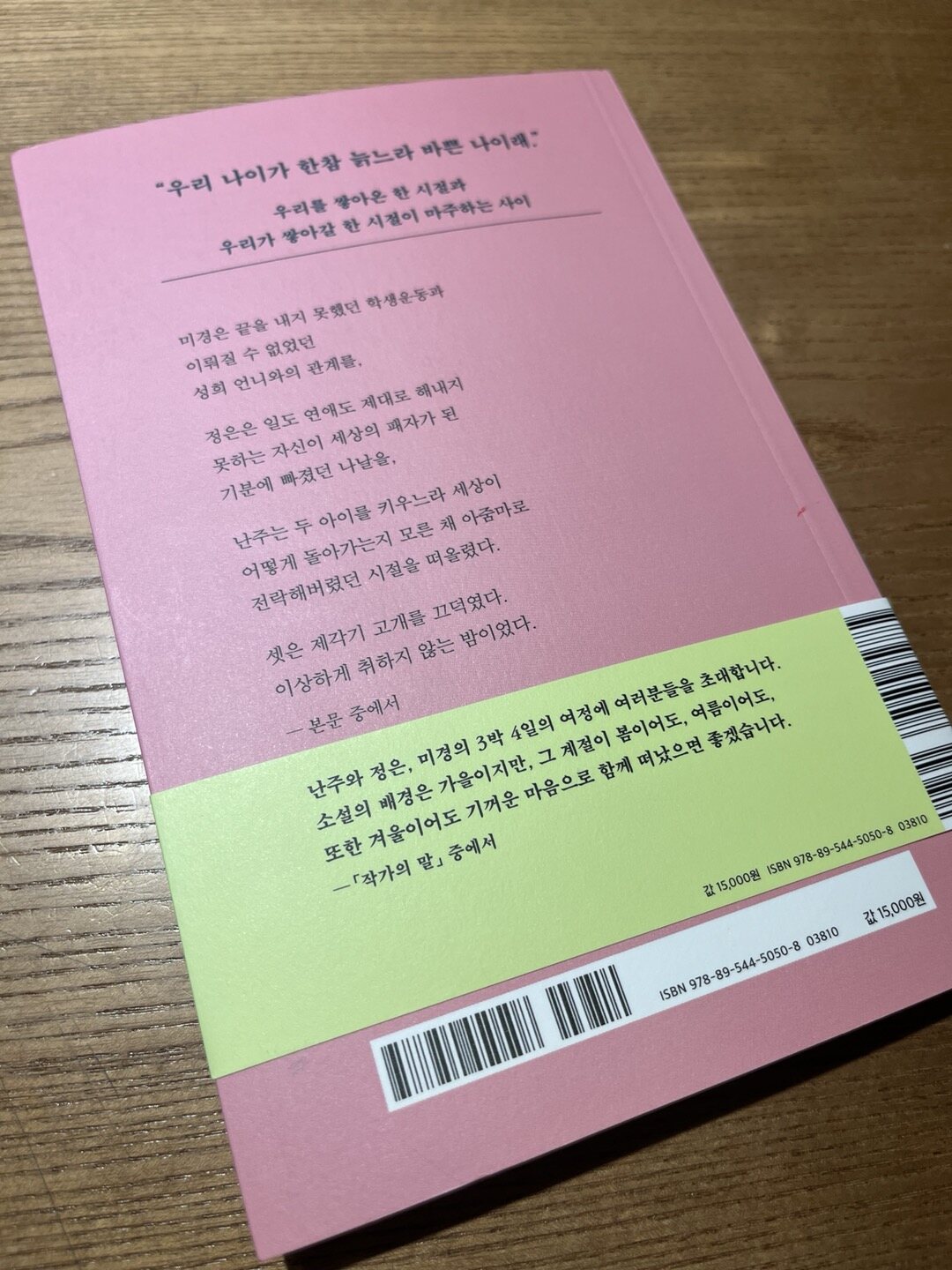

김이설의 『우리가 안도하는 사이』는 마은 아홉 살 동갑내기 친구인 난주, 정은, 미경의 '강릉 여행기'이다.

강릉에는 세 사람의 시절과 기억이 곳곳에 묻어있다. 과거에도 세 사람이 함께 강릉에 다녀왔던 적이 있기 때문이다. 물론 젊을 때의 일이다. 이제는 오십을 목전에 둔, "한참 늙느라 바쁜 나이"의 세 사람은 강릉에서 또 다른 시절을 쌓아 올린다.

그때의, 그리고 지금의, 웃기고 슬픈, 애틋하면서도 잔망스러운 세 사람의 이야기를 보며 나는 '우리'에 대해 생각했다. 지금까지 '우리'는 그저 너와 나의 합이라고, 무수한 나가 무수한 너 중에서도 오직 너를 만나 우리가 된 거라고 생각했는데, 그렇게 따지면 우리 또한 무수한 하나의 집합체, 그 이상도 그 이하도 아니게 되므로 더 이상 '우리'가 아닐 것이다.

'우리'가 우리일 수 있는 것은

'우리'라고 부르는 너와 내가 한 시절을 함께했기 때문에.

'우리가 안도하는 사이',

일상에 서린 과거의 기억들이 자꾸만 우리라고 부를만한 것들을 불러오기 때문에.

그래서,

미경의 강릉과 정은의 강릉, 난주의 강릉은 결국 '우리'가 되는 것이다.

본 게시물은 출판사로부터 도서를 제공받아 작성되었습니다.