생소한 작가의 책을 접했다.

생소한 작가의 작품을 접하는 일은 마치 소개팅을 나가는 것 같은 느낌을 준다.

'낯섦'이 주는 설레임이랄까...여하간 그런 느낌을 받고 싶었다.

책 소개에 '만다라체 상 수상'이나 '할리우드가 주목한 이야기꾼'이라는 수식어들이 관심을 끌기도 했고,

113편이라는 엄청난 양의 단편들을 묶어둔 책이라니 그 형식이 신선하기도 했고 무엇보다도 도전적인 제목이 마음에 들었다.

개인적으로는 상상력을 자극하는 단편들의 모음이라면 역시 베르나르 베르베르의 나무를 먼저 떠올리게 된다.

솔직히 말하면 이 책을 접하기 전 이 책에서도 그런 느낌을 받을 수 있기를 기대했었다.

물론 소개팅 나가면서 '아 전지현 같은 사람이 나오면 좋겠다'라고 생각하는 사람이 잘못이지만, 어쨌든 내 기대와 이 책은 좀 달랐다.

조각조각의 단편들이 묶여 있는데 아무리 단편이라지만 이야기들이 너무 짧아서 작가가 왜 이 이야기를 썼는지 당최 이해할 수가 없었다.

113편이 각기 연관성이 있는 것도 아니고 그렇다고 해서 다 독립적으로 존재하는 것도 아니다.

어떤 이야기와 어떤 이야기는 이어지는데도 순서상 굉장히 멀리 떨어져 있다.

때문에 작가가 이야기한 것처럼 정말 천천히 읽다보면 앞에 읽은 내용이 생각나지 않아 연결되어 있다는 것을 놓치기 쉽상이다.

작가가 어디까지 의도했는지는 모르지만 이야기들의 순서도 일부를 제외하면 그다지 많은 고민을 했다는 느낌은 받지 못했다.

마치 작가가 떠오르는 생각들을 그때그때 메모해 둔 공책을 출판한 것같은 느낌마저 들 정도이다.

그러면서도 작가는 담대하게도 '여기에 용이 있다'고 표시되었던 한 지도를 인용하면서

처음부터 천천히 읽으라는 도전장을 독자들에게 내밀고 있다.

마치 나는 용이 있다는 것을 알려주었으니 찾는 것은 너희들의 몫이라는 듯이 말이다.

상상력이 돋보이는 것은 좋다.

하지만 일반 독자들이 보기에도 그 상상력이 와닿을 수 있으려면 뼈대 이상의 무엇이 필요하다.

아무리 단편이어도 독자들의 머리속에 어떤 그림이 남을 수 있어야 하는데, 책에 실린 대다수의 이야기들이 뼈대만으로 이루어져 있다.

이건 마치 어떤 화가가 붉은색 그림을 그려놓고 뭔지 맞춰보라고 한 뒤 못맞추면,

"이거 봉황이잖아, 상상력이 부족하네." 라고 핀잔을 주는 것과도 비슷한 느낌이다.

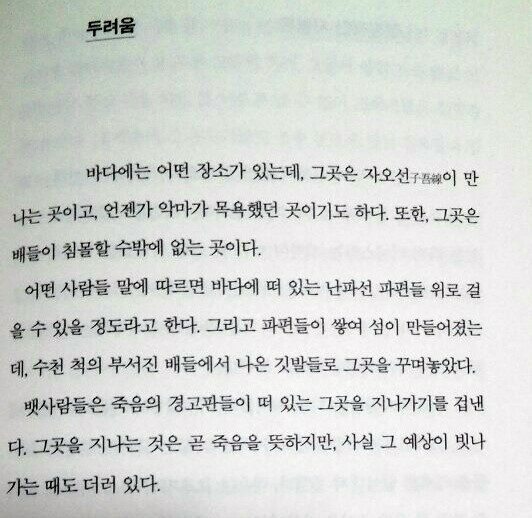

(pg 115)

위 사진은 113개의 이야기 중 하나이다. 뭔가 중간에 끊긴 것 같은 느낌이지만 저게 다다.

이 책의 대부분이 위와 같은 이야기들로 이루어져 있다.

그래서 뭐 어쩌라는 이야기인가. 사실 저런 상상 정도는 누구나 다 하지 않는가.

굉장히 좋은 이야기 거리인데 너무 뼈대만 제시해주는 바람에 이도저도 아닌 이야기가 되어버리는 느낌이다.

좋은 이야기라면 그 소재도 중요하지만 어떻게 이야기를 풀어가는지가 더 중요한 것이 아닐까.

(같은 농담인데 어떤 사람은 어떻게 해도 재미가 없고, 컬투가 하면 엄청나게 웃긴 것처럼 말이다.)

자신이 알고 있는 것을 독자도 알고 있을것이라는 착각, 즉 지식의 저주에서 벗어나지 못한 채 쓴 책이라는 인상이 강했다.

쓴 사람이야 자신의 머릿속에는 스토리의 전후 맥락이 존재하니 이해가 갈지 모르지만 책만 보는 사람은 그것을 알리가 없다.

이를 벗어나려면 어느 정도는 배경 설명을 해 줄 필요가 있는데 이 책은 그런게 다소 부족하다.

뜬금없이 나온 등장인물이 아무런 설명 없이 다른 작품들 속을 영화 '링'처럼 왔다갔다 하는데 이를 '오 상상력 쩐다'라고

받아들여야 하는 것이며 그렇지 못할 경우 자신을 상상력 부족한 사람으로 낙인 찍어야 한다는 말인가.

상당히 혹평한 것 같지만, 113개 중 일부는 읽어봄직한 이야기들이다.

그 중 '열려있는 문'이라는 작품은 상당히 흥미로운 이야기였다.

책을 덮은 후 가장 기억에 남는 작품도 '열려있는 문'이었는데

이 책에서 이 작품이 가장 디테일한 편이라는 것도 큰 이유였을 것이라 생각한다.

또한 '시간의 길이'라는 이야기에서는 사람들의 처지에 따라 느껴지는 시간이 상대적임을 알려주는데 문장들이 상당히 멋지다.

하지만 그 조차도 중2병 환자가 자신의 싸이월드에 남긴 글처럼 다소 진부하게 느껴지기도 한다.

전반적으로 독자에 따라서 호불호가 크게 갈릴 수 있는 작품이라고 하겠으나 내 개인적인 취향에서는 추천하기 어려운 책이었다.

소설 작가를 위한 아이디어 모음집 같은 느낌이랄까.

소재들의 가지를 좀 친 후 몇 가지 좋은 소재들에 충분한 살을 붙여 나왔으면 어땠을까 하는 생각이 들었다.