-

-

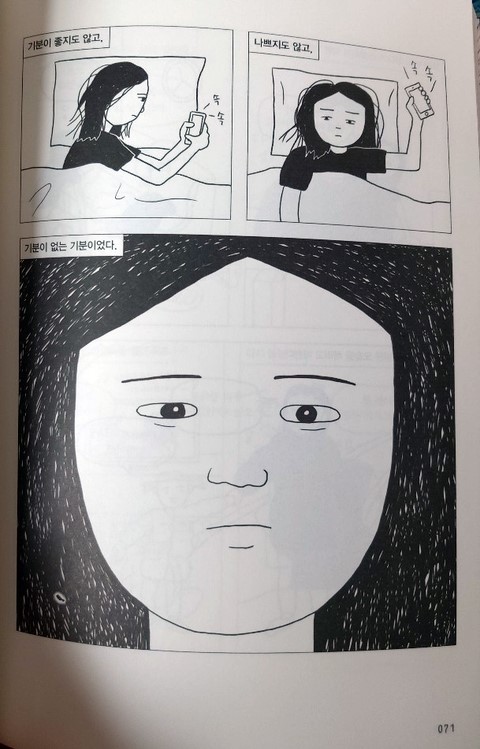

기분이 없는 기분

구정인 지음 / 창비 / 2019년 5월

평점 :

인상깊은 구절

너무 살아 있는 내 딸과 너무 죽어 있는 내 아버지.

온탕과 냉탕을 오가는 기분이었다.

앞에 가는 두 사람을 계속 바라봤다.

내 가족은 저 두 사람, 내가 속한 곳은 여기. 자꾸 확인하고 싶었다. (pg 24~25)

이제 대한민국에서 누군가에게 '우울증이 있다' 라는 사실은 딱히 놀랄만한 일이 아니다.

하루에도 수많은 사람들이 자신의 손으로 삶을 마감하고 있고

뉴스 사회면에서는 매일같이 우울증 환자들의 결말과 살아남은 유족들의 슬픔을 확인할 수 있다.

하지만 나 자신이 그런 뉴스의 주인공이 될 줄은 몰랐다.

이번 달 초, 동생이 삶을 마감했다.

순수하게 자신의 의지였고 대단히 준비를 많이한 흔적이 보였다.

정말 힘든 것은 동생을 잃었다는 상실감보다는 막내 아들을 잃은 부모님을 보는 것이었다.

나까지 질질짜고 있을 수는 없었기에 최대한 맨정신을 유지하려고 노력한 측면도 있었지만, 신기하게도 정말 눈물이 나지 않았다.

긴 위로휴가가 끝나고 다시 일상으로 돌아왔을 때, 한 인터넷 서점에서 과거에 쓴 서평으로 적립금을 받게 되었다.

간만에 책이나 사자 싶어서 들른 사이트에서 이 책 제목을 보게 되었고, 잠깐동안 아무것도 할 수 없었다.

내 자신의 요즘 심경이 딱 책 제목과 같았기 때문이다.

정신을 차리고 바로 주문했다.

결재한 날 바로 도착했지만 이래저래 책을 읽을 수 있는 상황이 안되서 책을 받은지 1주일이나 지난 뒤 들춰보게 되었다.

만화인지라 쉽게 읽을 수 있었고 내용의 몰입도도 좋아 앉은 자리에서 모두 읽었다.

이 책은 작가 자신이 우울증 환자이며, 아버지가 고독사한 뒤 자신의 우울증 진행 경과를 잘 보여주고 있는 작품이다.

특히 아버지가 죽었다는 소식을 받게 된 후부터 작가의 심경 변화가 덤덤하지만 상세하게 묘사되는데,

작가와 내가 처한 상황이 상당히 비슷해서 공감이 잘 갔다.

작가에게는 아버지가 늘 속을 썩이는 존재였다.

나에게 동생도 비슷한 존재였다.

동생 덕을 보기는 커녕 제발 제 앞가림이라도 잘 해서 내 삶에 방해가 되지만 않았으면 좋겠다는 생각을 솔직히 했었다.

그래서 장례식 때 집안 어른들이 내 손을 잡고 '이제 쓸쓸해서 어쩌니, 이제 너 혼자라서 어쩌니' 따위의 위로를 했을 때

그렇게 와닿는 느낌이 없었다.

자신이 원해서 한 선택이었고, 그 선택이 있기까지 부모님이나 나에게 알리지 않았다.

동생에게 가족이 그렇게까지 소중한 존재가 아니었는데 내가 그의 존재가 사라졌다는 사실을 슬퍼하는 것은

내 자신이 허락할 수 없는 일이었다.

글쎄. 내 자신의 지금 심정이 이렇다.

기분이 좋지도 않고 나쁘지도 않고. 정말 기분이 없는 기분이다.

하지만 작가처럼 뛰어내리고 싶다거나 식욕이 없다거나, 무기력한 정도가 심하지는 않다.

그래도 매일 출근해서 사람들을 만나고, 일도 하고 있고, 끼니를 챙겨 먹고 있다.

아이의 재롱을 보며 집사람과 웃고 떠들 수도 있다.

장례식 때 직장 동료들이 찾아와 생각보다 덤덤해서 놀랐다는 말을 전했다.

그러면서 나 같은 사람들은 상황이 다 정리되고 나면 뒤늦게 타격이 온다는 말을 했었다.

벌써 보름이 넘게 지났는데 아직은 그 타격이 온 것 같지 않다.

"혜진씨에게는 진정한 애도의 기간이 없었던 것 같아요."

"애도요?"

"누군가를 보낸다는 건, 그리움, 슬픔만이 아니라 쌓인 분노를 털어낼 시간도 필요한 일이에요." (pg 187)

작가가 상담사와 나눈 이야기의 일부이다.

나도 그런게 아닐까 싶었다.

사실 지난 보름간은 정말 정신이 없었다.

장례식도 치뤄야 했고, 갑자기 세상을 떠난 녀석의 뒷처리도 도맡아야 했고, 부모님의 심경도 살펴야 했다.

남편이 평소보다는 집안에 신경을 쓸 수가 없어 피곤함이 더해진 집사람의 눈치도 봐야 했고

가끔 삼촌을 찾는 아이에게 태연하게 이제 삼촌이 없다고 알려주기도 해야 했다.

아마 당분간도 정신이 없을 예정이다.

아직 동생의 49재도 남아있고 아직 처리하지 못한 일들도 남아있다.

멀리서 장례식을 찾아준 분들, 부의금을 전해준 분들과 다만 소주라도 한잔씩 기울여야 할테고,

직장에서도 내가 해주기만을 기다려온 일들이 산적해있다.

집사람과 아이도 매일같이 내가 언제 들어오는지만 바라보고 있다.

이런 모든 정신없음이 해결되고 나면 나는 진정한 애도의 기간을 가질 수 있을까.

그러고 나면 나도 작가처럼 우울함을 느끼게 될까.

아니면 그냥 훌훌 털어버리고 마치 원래 외동이었던 것처럼 잘 살 수 있을까.

서평을 가장한 일기를 쓴 것만 같다.

그만큼 감정적으로 상당히 공감되는 책이었다.

아버지에 대한 회상 장면을 빼면 마치 내 이야기 같은 느낌도 많이 들었다.

하필 그 타이밍에 적립금을 받게 되고 하필 이 책을 산 것 보면, 그리고 이 책을 부모님 댁에 다녀온 오늘 읽게 된 것을 보면,

역시나 책과의 인연도 필연인 것이 틀림없다.