-

-

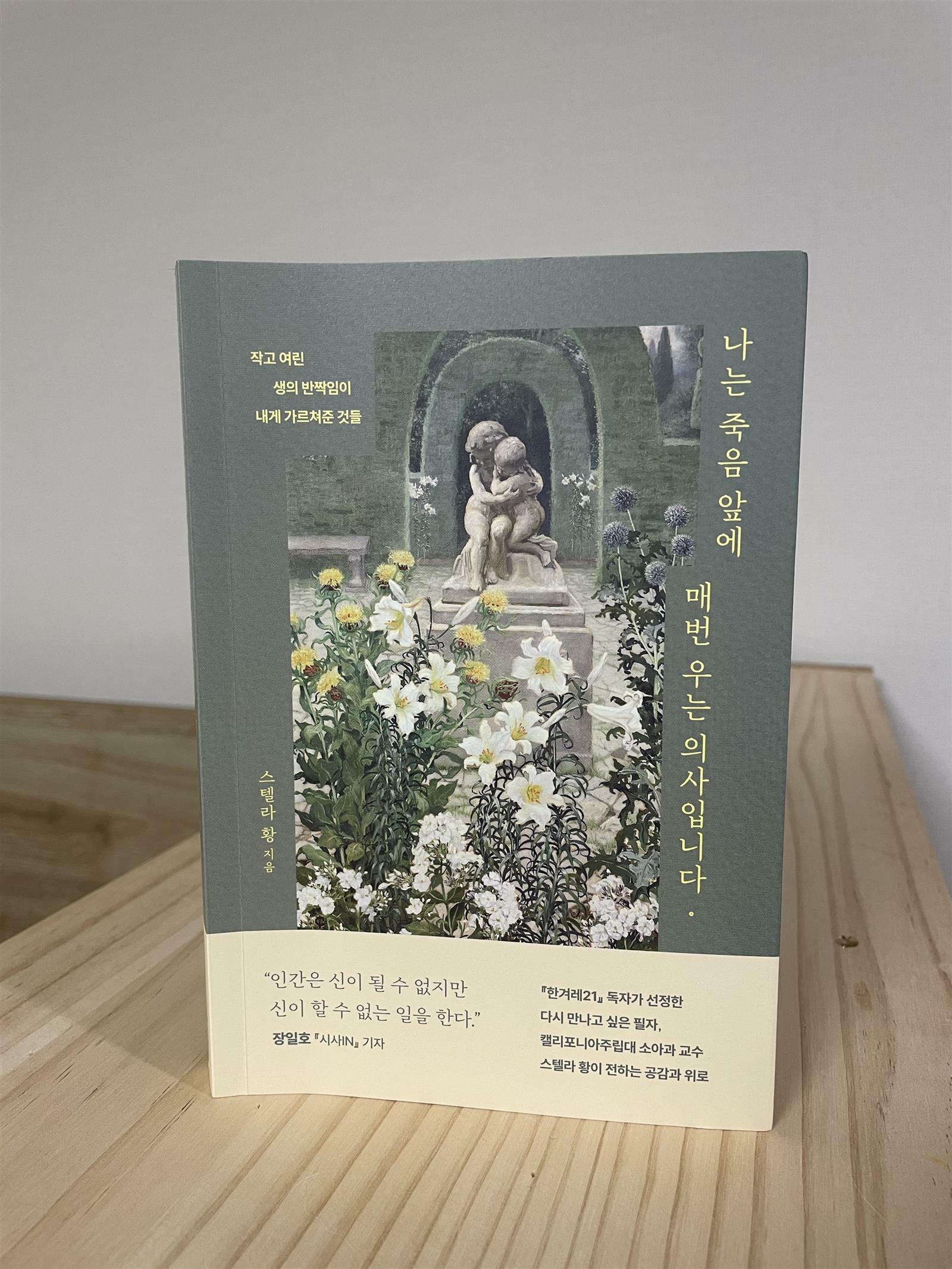

나는 죽음 앞에 매번 우는 의사입니다 - 작고 여린 생의 반짝임이 내게 가르쳐준 것들

스텔라 황 지음 / 동양북스(동양문고) / 2024년 5월

평점 :

모든 의사는 죽음을 마주해야 한다.

그 의사들 중 죽음에 가장 가슴 아픈 의사는 아마 아기를 담당하는 의사이지 않을까?

<나는 죽음 앞에 매번 우는 의사입니다.>를 쓴 저자 스텔라 황은 신생아분과에서 펠로우 수련을 마치고 현재 캘리포니아주립대학병원 소아과 신생아분과 교수로 재직 중이면서 신생아중환자실 의사도 겸하고 있다.

두 아이의 엄마이기도 하면서 새로운 의사를 양성하는 교수이기도 하면서 또 다른 자신의 아기를 돌보는 의사이기도 한 저자의 고충이 고스란히 한 권의 책에 담긴 듯 하다.

병원에서 근무하면서 벌어지는 일들을 다룬 다양한 드라마들을 보면서 어느 정도 알게 된 바도 있지만, 워낙 할 일이 많은 의사의 하루 일과도 알 수 있었는데, 그야말로 진료하고 시술하고의 반복이었다.

28시간 연속 근무하기도 한다고 하니 의사분들은 정신적으로, 신체적으로도 피로가 어마무시할 것 같다.

어떤 사람이 이동하여 다른 지역에 도착했을 때 비가 오는 것이 반복이 된다면 날씨 요정이라는 별명이 붙는다.

그처럼, 어떤 의사가 근무를 시작하면 병원이 개원한 이래 처음으로 신생아 응급시술이 여러 건이 되는 그런 의사를 '블랙 클라우드'라고 부른다고 한다. 저자의 경우가 바로 그랬는데, 우울해지고 비관적이 되는 대신에 저자는 아픈 아기들이 살기 위해 자신을 찾아오는 것이라고 생각했다고 한다. 감당할 수 있기 때문에 자신을 찾아오는 것이라고. 그러면 저자는 그들을 최선을 다해 치료하여 다시 병원 밖으로 내보내는 것이다. 그렇지 못하는 경우도 있지만 대부분의 경우는 다시 밖으로 돌아가기에 저자는 흔쾌히 자신의 '운명'을 받아들이기로 했다.

그리고 신생아중환자실은 아무리 담당의라 하더라도 저자의 허가 아래에 아기를 진료할 수 있다고 한다. 아기마다 컨디션이 다르기 때문에 담당 간호사가 아기 상태를 확인한 후에 허가를 하면 그때 의사가 진료할 수 있는 것이다. 때문에 신생아중환자실의 간호사들은 무섭다는 인식이 있기도 하다. 수시로 달라지는 아기들이기에 신경을 그만큼 써야하는데 아기를 무심코 건드리거나하면 아기의 컨디션이 나빠질 수 있기 때문인 것이다.

결국은 의사도 사람이다. 집으로 가면 엄마이고 아빠다.

자신이 살아있다는 것을 실감하지도 못하는 아기들을 담당하게 되면 신생아 담당의들은 '내 아기'라고 부른다고 한다.

그런 아기들이 건강하게 자라면 그만큼 기쁜 일도 없겠지만, 더 손 쓸 수도 없이 나빠져 결국 세상을 떠나게 되면 그만큼 마음 아픈 일도 없다.

담당 환자들이 수없이 사망했던 코로나 때, 많은 의사들이 자기 의지로 세상을 떠났다고 한다.

자신에게 치료 받기 위해 병원을 찾은 사람들이 수없이 많이 세상을 떠난다면 의사들도 영향을 받아 우울증에 걸리는 등 상태가 안 좋아지는 경우가 많다고 한다.

이제 코로나 상황도 정리가 되어 그때보다는 나아졌겠지만, 병원을 찾는 모든 사람들이 부디 건강을 되찾아 건강하게 집으로 돌아가는 것을 보는 의사들이 많아졌으면 좋겠다.

출판사에서 책을 제공받아 주관적으로 작성하였습니다