-

-

윤동주 시 함께 걷기

최설 지음 / 서정시학 / 2017년 2월

평점 :

품절

처음 누군가를 만나게 되면 최대한 상대방 보폭에 걸음을 맞추게 된다. 함께 걷는다는 것은 '발 맞춰 걸어주는 것'이다. 앞서거니 뒤서거니 하더라도 서로의 모습을 놓치지 않으려 노력하면서. 시인이자 선생님인 최설 님은 '시알못(시를 알지 못하는 사람)'을 위해 천천히, 느리게, 그리고 상대방을 헤아리는 마음가짐을 가진 보폭으로 윤동주 시인의 시와 함께 걸어 보기를 제안한다. '청소년을 위한 교과서 시 읽기'라고 해서 청소년만 읽어야 하는 것은 더더욱 아니다.

어른들은 숫자를 좋아한다. 새로 사귄 친구들에 관해 이야기를 하면, 어른들은 가장 중요한 일은 묻지도 않는다. (중략) 어른들에게 "저는 장밋빛 벽돌로 지어지고, 창문에는 제라늄 꽃이 피어 있고, 지붕에는 비둘기들이 있는 아름다운 집을 보았어요"라고 말하면 그들은 그런 집에 대해서는 관심도 보이지 않을 것이다. 어른들에게는 "2만달러짜리 집을 보았어요"라고 말해야 한다. 그러면 그들은 "오, 정말 굉장한 집이구나!"하고 감탄할 것이다. - 어린왕자 중에서

어른들의 삶은 숫자와 떨어질래야 떨어질 수 없는 삶의 연속이다. 어느 순간부터였는지 기억조차 나지 않지만 뜬구름 잡는 듯한 언어의 유희보다 즉시 머리속에 계량화, 이미지화 할 수 있는 정확한 지식이 더 편하게 다가온다. 어른들이 시를 읽지 않는 것은 그런 이유에서다. 그래서일까. 책을 읽으면서 아이들보다 어른들이 이 책을 읽어야 한다는 생각이 들기 시작했다.

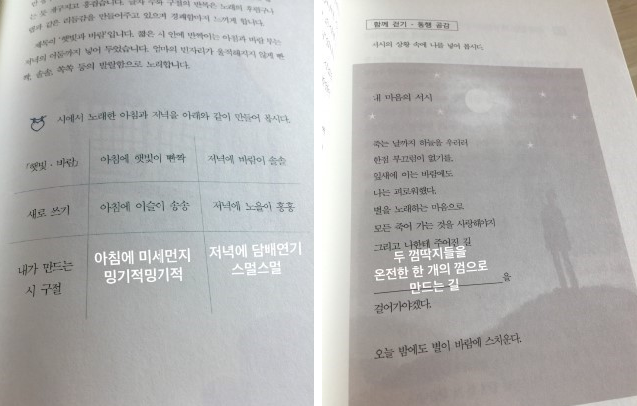

어릴적 공책 경계면의 따로 구획되어지지 않는 작은 부분은 작은 만화와 글씨로 가득찼다. 소소하고 작은 재미를 안겨주었던 일들이 '비주얼 씽킹','캘리그라피'라는 근사한 이름으로 세상에 다시 주목받게 될 줄 누가 알았을까. 장난스레 시를 끄적거려 본 적이 언제였던지 생각해 본다. 시를 쓰기 위해서는 일단 근사한 노트와 펜이 있어야만 할 것 같다. 그리고 생각에 잠긴다. 아무것도 떠오르지 않는다. '그럼 그렇지, 내가 어떻게 시를 쓸 수 있겠어!'라고 생각했던 사람들에게 아무것도 준비할 것 없이 그냥 시를 읽으며 시인의 심상에 젖어 무엇인가 가볍게 적어 볼 수 있는 책이라 더 마음에 들었다.

그는 그의 시 속에서 여전히 부끄러워했다. 그러나 '윤동주=부끄러움'이라고 인식되어 있는 내게 학창시절에 배웠던 시와 지금의 시는 전혀 다른 의미로 다가왔다. '다 니 탓이다'라며 속죄양이 필요한 현 시대의 부끄러운 민낯은 한 때 '자기위안을 위한 소극적인 부끄러움'이라 치부하고 폄하했던 그의 부끄러움마저 부러운 숭고의 대상처럼 느껴지게 했다. 이런 시대에 문학을 한다는 것이 부끄럽다고 이야기한 동주에게 정지용은 '부끄러움을 아는 것은 부끄러운 것이 아니다. 부끄러움을 모르는 것이 부끄러운 것'이라고 이야기해 주었다. 그의 부끄러움을 제대로 몰랐던 내가, 그리고 우리가 부끄러워졌다. 오늘도 그의 시비 앞에 놓여있는 꽃다발은 그의 그런 마음을 공감하는 누군가의 것인지도 모르겠다.

<연세대학교 교정: 윤동주 시비>

마음먹기가 힘들고, 완벽한 결과를 위해 계속 준비만 하는 사람들에게 일단 한 걸음 내딛는 용기를 주는, 그리고 누구나 함께 걸을 수 있다는 희망을 주는, '선생'이라는 말이 참 잘 어울리는 최설 선생님과 함께 했던 걷기는 가까운 동네를 걷는 가벼운 워밍업 정도였다. 다음에는 등산복을 챙겨입고 산등성이를 오르내리는, 조금은 무겁더라도 오랫동안 여운이 남는 '함께 걷기'를 기대한다.