크레마 그랑데 이후에 거의 8년만의 기변

크레마에서 물리키 달린 7인치 기기 내주기만 기다리고 있다가 나왔다는 소식 듣고 바로 주문했습니다.

외형은 킨들 오아시스 느낌 많이 나네요.

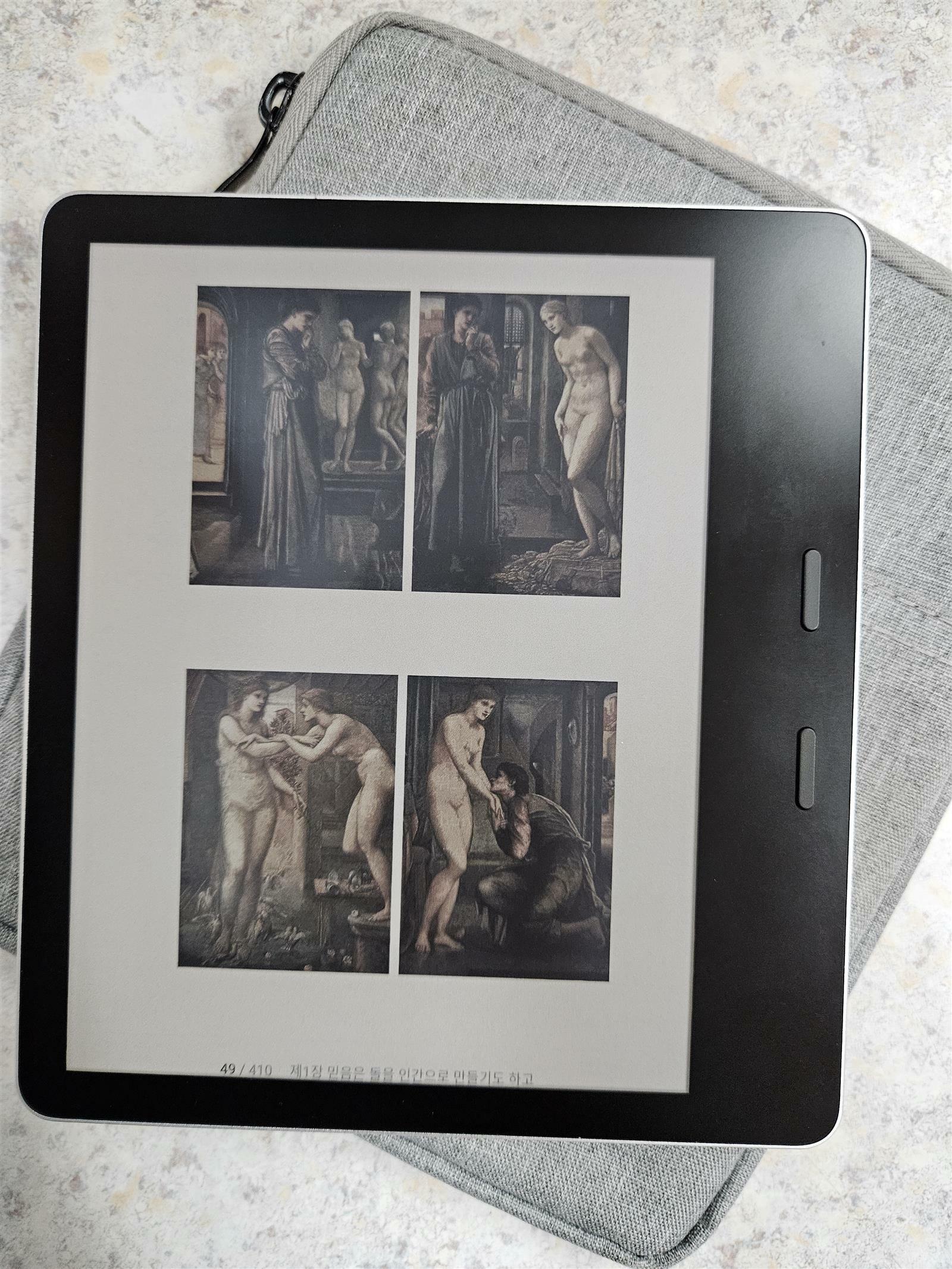

컬러는 기대를 안 했었는데 삽화를 컬러로 보니까 너무 좋습니다.

화면이 어두운 편이고 속도도 느린감이 있지만 만족하고 쓸 만합니다.

다만 물리키 길게 누르기 시간이 너무 길다는 점이 불편하고,

알라딘 어플도 최적화되지 않은 느낌이네요. 개선이 필요해보입니다.

서재나 구매목록에서 물리키 사용이 안 되고,

구매목록에서 시리즈에 들어갔다가 빠져나오면 매번 목록 상단 엉뚱한 곳에 가 있네요. 레이아웃이 맞지 않아서 그런지 소프트키로 목록 내리는 중간 책 제대로 안 보여주고 스킵되는 경우가 있습니다.