-

-

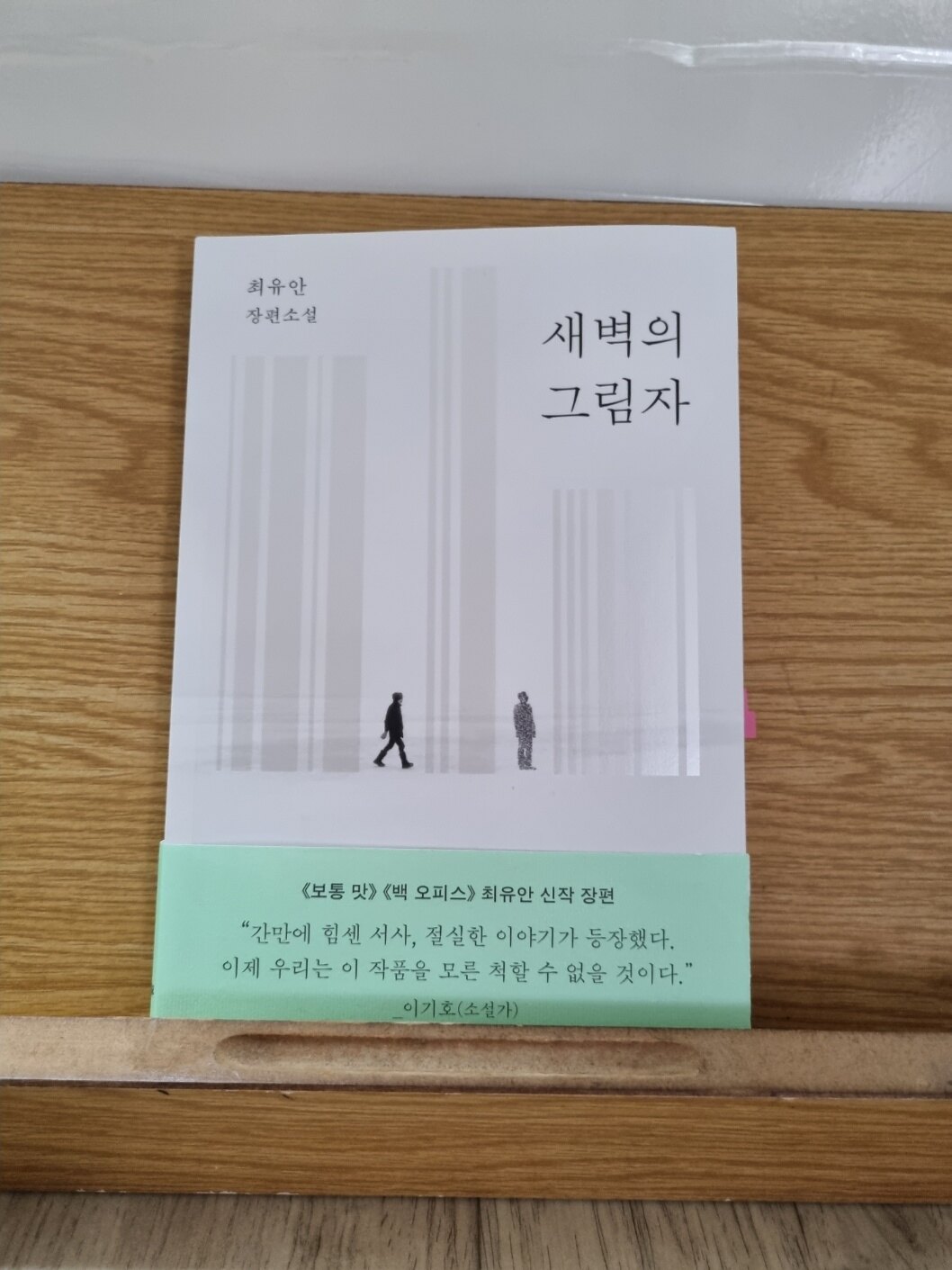

새벽의 그림자

최유안 지음 / 은행나무 / 2024년 6월

평점 :

공허의 경계에 서 있는 사람들, 최유안 장편소설 《새벽의 그림자》

“아, 이 융통성 없는 새끼. 그러니까 평양의대잖아. 너 그런 엘리트가 왜 이러고 있어?”

“그래 봐야…… 여기서 나는 그저 탈북자일 뿐이에요.”

최유안 소설가의 신작 장편소설. 독일에서 공부한 경험이 있는 작가가 서독과 동독이 통일되던 시기를 배경으로 탈북자 이야기를 쓴 소설을 발표한다고 해서 출간 전부터 기대가 많았던 책이다. 뵐러 박사에게 윤송이 사건의 진상을 듣는 전직 경찰 해주의 모습으로 시작해, 최유안 작가 특유의 섬세하고 무해한 문장이 이어진다. 자살인지 타살인지 알 수 없는 사건의 주변부를 맴도는동안 정체를 알 수 없는 사람들이 연이어 등장하고, 도무지 실마리를 캘 수 없는 상황이 펼쳐진다. 일견 느슨하게 흐르는 듯한 사건은 3장에서 소녀 민진이 등장하며 급물살을 타기 시작한다. 민진의 등장으로 해주는 윤송이가 생전에 거주하던 집에 잠입하게 되고, 송이의 아이도 마주한다. 그리고 그 집에서 의문의 사진과 함께, 요양원에 머무는 집주인 장춘자도 맞닥뜨린다. 연결고리라고는 찾아볼 수 없는 윤송이와 김용준, 그리고 홍성수까지, 도무지 풀어낼 수 없을 정도로 뒤엉켜버린 실타래를 작가는 조급하지 않게, 자신만의 속도로 완급을 조절하며 풀어나간다. 그렇게 정체를 드러내는 퍼즐조각.

-탈북자라는 출신을 알게 되는 순간 쏟아지는 호기심과, 경계와 동정을 호의로 포장한 눈빛을 견디기 어렵다는 거였다.

-송이를 위해 할 일. 해주는 그 말이 스스로에게 무엇을 계속 각인시키고 있는지 모르지 않았다. 해주는 윤송이 사건을 풀어내면 용준에게도 더 당당해질 수 있을 거라고 생각했다. 용준에게 해주지 못했던 것들을, 윤송이 사건을 통해 보상받고 싶은 거였다.

-공평하지 않은 삶에 불만을 표해서 좋을 게 없다는 말을, 용준은 좌우명처럼 달고 다녔다.

-죄책감을 갖는다는 건 어른이 된다는 뜻이다. 어른이 되는 나이는 없다. 어른인 채로 어른이 되는 사람은 없다. 책임을 지면 아무리 어려도 어른이다. 해주는 이제야 어른이 된 것 같다.

-“안 불행하면 그냥 행복이지. 고통스럽지 않고, 힘들지 않고, 그저 그 상태로 됐으면, 그게 행복이지.” (……) 용준의 말대로 불행하지 않으면 행복이겠지만, 세상에는 불행을 야기하는 일이 행복을 느끼게 하는 일보다 월등히 많다. (……)

-대양에 홀로 서 있는 선박이 항로를 전타하듯 그것을 기준 삼아 계속 앞으로 나아가려는 것.

-아니, 그러면 누가 이런 문제를 고민해야 하지.

-운명은 어쩌면 정해져 있는 게 아닐까, 사람은 자신이 운명을 개척한다고 믿겠지만 사실 운명이 사람의 멱살을 잡고 흔드는 것 아닐까.

-그때부터 해주는 밤공기를 가득 채운 차 안의 소리를, 윗집에서 들려오는 의자를 빼내거나 질질 끄는 소리를, 낮은 풀벌레 소리를, 멀리 날아가지 못하고 자꾸만 안으로 수렴하는 소리를, 어둠이 살아 있는 소리라고 생각했다.

-인간은 선한 방식으로 진화한다. 책임지지 않는 나를 비난하는 것조차 결국 선함이다.

-그런데 삶이 겨우 그런 것이고 죽음이 아무리 흔하다고 해도, 인간은 산다. 살아야 한다.

사건은 점차 물살을 타고 빠르게 내달리는데, 밑줄 긋고 머물고 싶은 문장이 많아 천천히 곱씹어가며 읽었다. 인간은 소속감을 가지기 위하여 어디까지 나아갈 수 있을까? 나만의 영토 없이 떠도는 그림자와 같은 삶은 비단 탈북자에게만 해당하는 이야기는 아닐 터. 이 땅에 뿌리내리지 못한 수많은 영혼들과 함께 읽고 싶은 책이다.