-

-

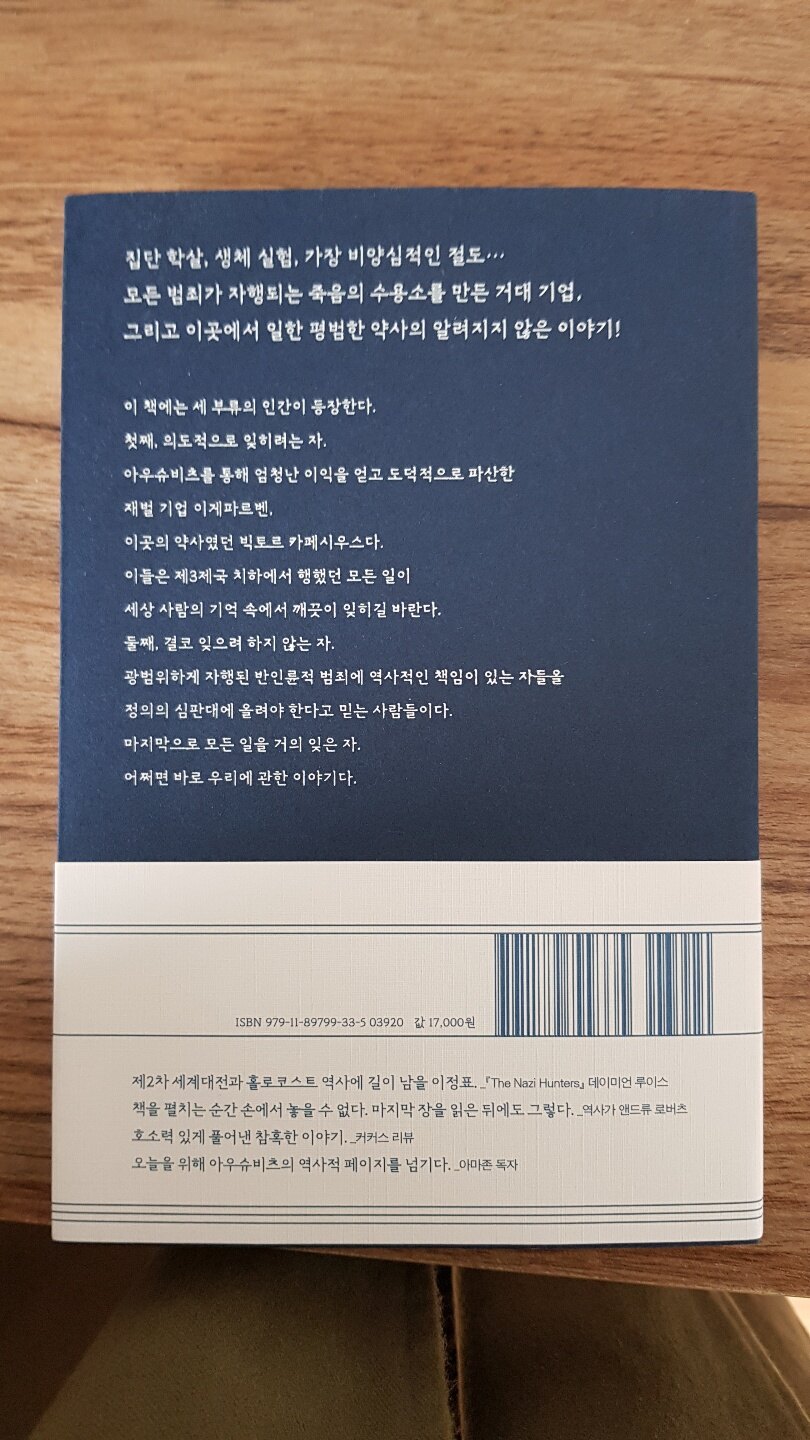

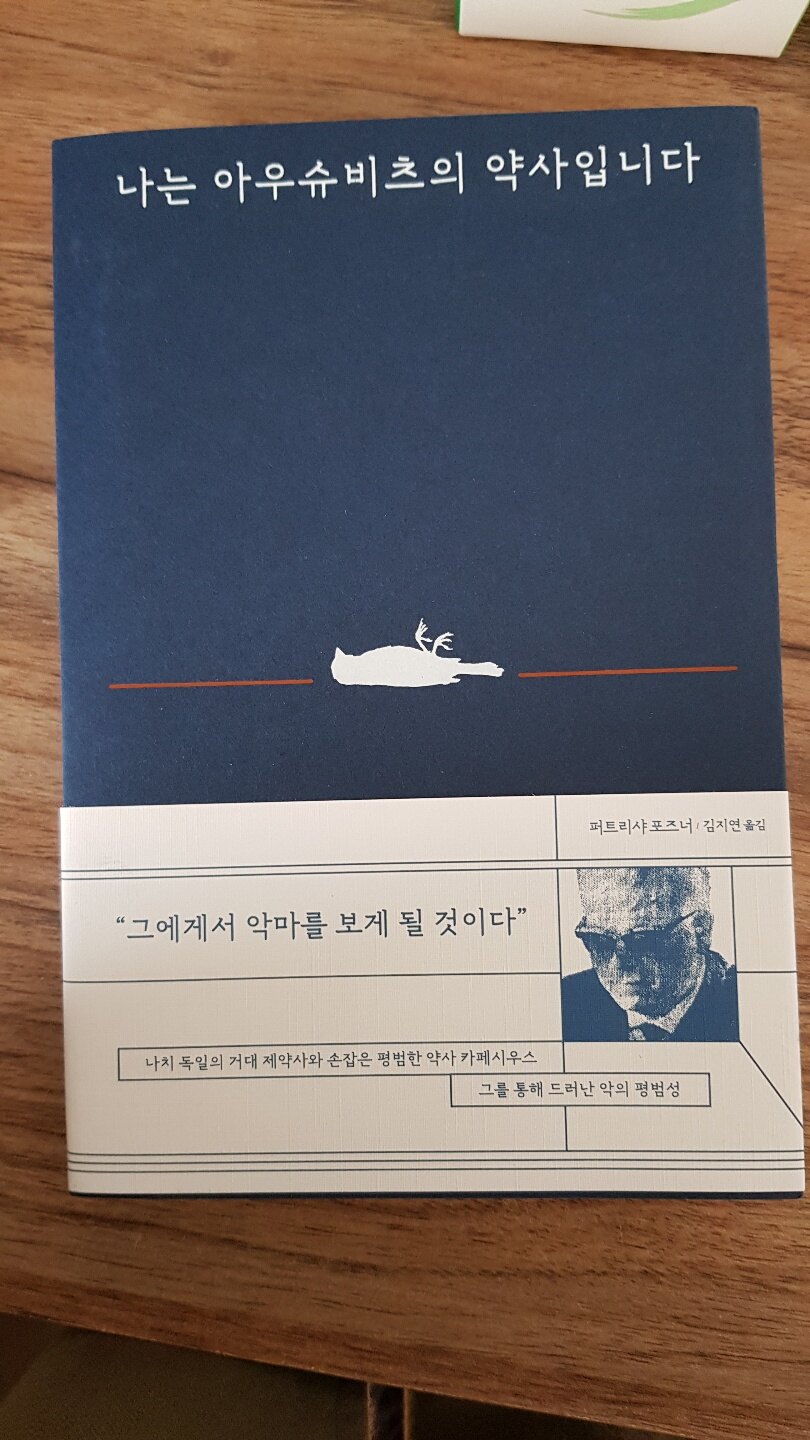

나는 아우슈비츠의 약사입니다

퍼트리샤 포즈너 지음, 김지연 옮김 / 북트리거 / 2020년 11월

평점 :

악을 이제는 쉽게 욕할 수 없게 될 것 같다. 악을 벌해야 하는 말도, 악을 골라내야 한다는 말도 악을 정말 나쁜 건지도. 만약 악(惡)이란 말을 선(善)으로 바꿔보자. 선을 벌해야 하는가. 선을 골라내야 하는가. 선은 정말 나쁜 것인가. 왠지 의미적으로 완전한 문장조차 안되는 것 같다. 이 짧은 문장 안에, 악과 선이라는 주어 하나가 바뀐 것으로, 가치관에 그리고 세계관에 혼란이 올 지경이다.

우리는 안다. 이미 들어서. 마크 트웨인은 말했다. “우리는 그 사실을 모르는 게 아니라, 글너 일이 일어나지 않으리란 막연한 믿음 때문에 위험에 처한다”고. 선과 악의 문제에서도 같다. 우리는 선의 뒷면에는 우리가 모를 수 있는 악이 존재할 수 있고, 악의 뒷면에는 선이 존재할 수 있다는 사실을 안다. 하지만 우리는 표면적인 선의 뒷변에는 언제나 선이 있을 것이라 믿고, 악의 뒤에는 악이 있을 것이라 믿는다. 그리고 그런 선에 의해 혹은 악에 의해 파국을 맞아도 말이다. 수많은 콘텐츠와, 우리의 뇌를 깨우는 마크 트웨인의 어록이 있어도, 선과 악에 대해 우리가 갖고 있는 관성적인 관념은 여간해서는 없어지지 않는다. 그리고 나는 그 선과 악의 문제를 이 책 <나는 아우슈비츠의 약사입니다>를 읽으며 다시 한 번 되뇌었다.

이 책 <나느 아우슈비츠의 약사입니다>는 평범한 약사 빅토르 카페시우스에 관한 이야기다. 아우슈비츠의 생존자가 아닌, 가해자 쪽에 가까운 사람이 카페시우스다. 하지만 책을 읽는 내내 나는 헷갈렸다. 어떤 점에서는 가해자가 자신은 피해자라고 하는데, 특별히 전제를 바꾸지 않고서는, 그의 악행이란 것을 쉽게 단정지을 수 없었기 때문이다. 이 세상에 어떠면 순수한 악이라는 것은 없는 것인지도 모르겠다. 카페시우스의 행적을 보면 그렇다. 현재 우리사회에서는 사람을 죽였다고 해서 그가 무조건적으로 처벌을 받는 것은 아니다. 조건이 붙는다. 자신을 방어하기 위해 살해를 했다면, 만약 살해를 하지 않았다면, 우리는 그것만으로 그 사람을 선하다고 생각할 수 있을까.

카페시우스의 이야기는 선과 악의 중간에 있는 회색지대에 관한 이야기다. 하지만 단순히 이 회색지대는 2차원이지 않다. 거의 3차원 방정식에 가깝다. 그리고 선과 악이란 두 축 사이에 있는 또 다른 하나의 축은 인간은 불완전 하다는 것이다. 인간이 갖고 있는 불완전한 척도. 그가 사회적으로 처해있는 상황 등. 인간은 단순한 악도 그리고 단순한 선도 아니다. 나는 어떻게 보면 기후 악당이다. 이 컴퓨터를 구매한 사람이고, 너무나도 많은 탄소를 배출하는 사람이며, 이에 저항 또한 하지 않는다. 미래 세대의 입장에서 나는 온전히 악이다. 하지만 현 세대의 사람들에게 나는 그냥 평범한 사람일 뿐이다. 크게 악도 그렇다고 선도 아닌.

이 책이 우리 사회에 필요한 이유는, 적어도 언제나 같은 실수를 반복하는 우리들에게, 선과 악의 개념에 대해서 생각할 거리를 주기 때문이다. 우리는 다시 악을 찾고 있다. 그 악을 쓸어트리면 선한 세상이 찾아올거라고 전제하며 말이다. 하지만 정말 그런가. 광화문의 촛불로 박근혜를 쓰러트렸지만, 선한 지도자가 만든 유토피아는 왔는가. 반대로 선해 보이는 악한 자는 완전히 사라졌는가. 책을 다 읽었지만 그 혼란은 수그러들지를 않는 것 같다.