-

-

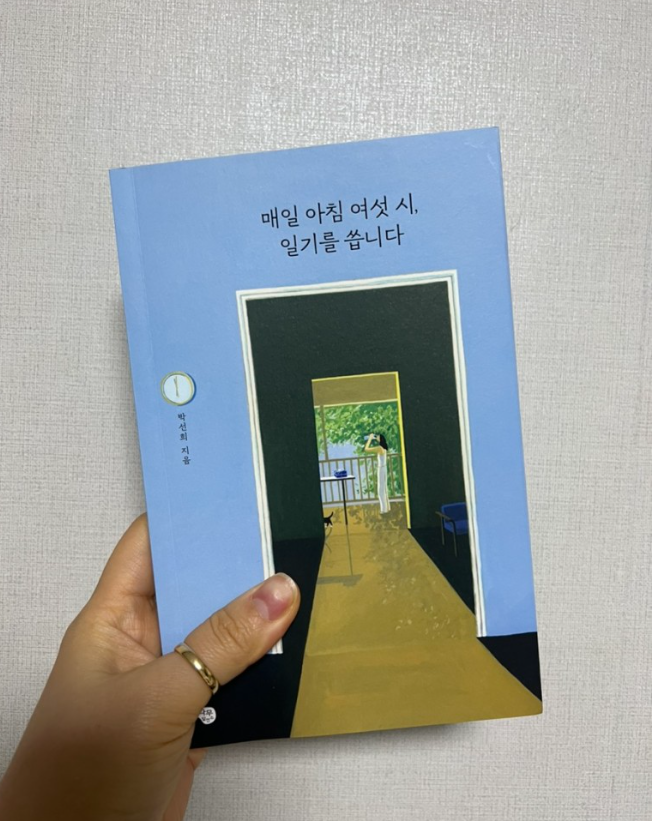

매일 아침 여섯 시, 일기를 씁니다

박선희 지음 / 나무발전소 / 2023년 1월

평점 :

품절

일기를 써야겠다는 생각을 진작에 했으면서도 아직까지 꾸준하게 적어내진 못하고 있다.

평소와 다른 이벤트가 있는 날엔 자기 전에 기억을 붙잡아 두는 느낌으로 적어내고 있고,

가끔 주말에 시간 내서 카페라도 가게 되면 더 늦게 전에 기억을 적어내기 위해 일기를 챙겨 나가게 된다.

하지만, 매일 아침(내 기준 새벽 시간) 6시 일기를 쓴다는 작가만큼 되려면 아직 멀었다.

작가의 일기를 그대로 가져온 것 같은 글도 있고,

이 전 일기를 다시 읽어보고 곱씹으며 지금의 내가 적어내려간 것 같은 글도 있고

한 챕터의 글이라곤 많아야 2-3장? 분량의 글인데도 술술 읽혀지면서도 손가락은 쉽게 책장을 넘기지 못했다.

작가가 힘든 일, 즐거운 일, 평범하게 지나간 어떤 날의 일을 단조롭게 적어 내려간 것 같은데

(단조롭다고 한 이유는 느낌표, 분노, 들뜸 등 온갖 감정으로 가득한 내 일기와는 다르다는 의미이다)

챕터마다 공감되고 생각이 깊어지는 글들이 많았다.

특히 기억에 남는 부분들을 짚어보면 '마흔은 처음이라서'.

중학교 때 사람이 마흔이 넘어서까지 살 이유가 있어야 될까라고 생각했다던 작가도 그 나이를 앞두고 있고,

곧(?) 그 나이를 앞두고 있는 나도 그런 생각을 자주 하게 된다.

나의 30대는 빌딩숲 사이에서 힐 신고 또각또각 걷는 딱 봐도 '워커홀릭'으로 느껴지는 직장인 여성일 줄 알았는데

현실의 나는 20대 아니, 10대 때 했던 생각과 별 다를바 없는 생각을 해대고, 그저 몸만 늙은 것 같다는 생각.

작가가 메모했다던 '밀란 쿤데라'의 <생은 다른 곳에>라는 책의 메모가 그래서 더 와닿았다.

'백발의 시인이 보기에 젊음이란 인생에서 어느 특정한 기간의 명칭이 아니라 어떤 구체적인 나이도 느가하는 하나의 가치이다'

나이를 먹을수록 '말 한 마디에 천 냥 빚도 갚는다'라는게 체감이 되기 시작하면서 언젠가부터 '말은 줄여야지'라고 생각했던 것이 나 혼자만의 경험은 아니었나보다.

빛나는 눈, 무거운 혀, 열린 귀, 굳지 않는 심장에 대해 생각하고 있다는 작가의 말에 열렬하게 동감했다.

'다들 단골 문방구 하나씩은 있었잖아요?'

엄마, 아빠 말고 최초로 친해진 어른이라는 학교 앞 문방구 아줌마 이야기를 읽고 생각난건 중학교 단골 책방의 사장님이었다. 실은 사장님이라기보단 '아줌마'라고 불렀던 것 같다.

그 땐 뭐에 그렇게 빠졌던건지 등교할 땐 소설, 판타지, 만화책을 날마다 여러 권씩 빌려가고 하교할 때도 책방부터 들르고 그랬던 것 같은데.

어른이 되고 근처를 지나가게 되어 들러보니 책방은 온데간데 없이 편의점이 들어서 있었다.

추억의 장소가 사라진 것은 아쉬웠지만, 교복입고 드나들던 나와 친구들이 눈 앞에 어른거리는 것 같아 코가 시큰했던 것이 생각났다.

단골 문방구는 기억이 잘 안나지만, 단골 책방은 있었다. 나도.

책 속엔 오랜 연애를 하고 결혼했지만, 사별한 남편에 대한 글이 자주 등장한다.

어떤 마음일지 가늠할 수 없지만 문장 하나 하나에 그리움과 사랑이 느껴져서 마음이 무거워지기도 했다.

편지인 것 같기도 하고 일기인 것 같기도 하고 그저 에세이인 것 같기도 한 글들을 다 읽고 나니

따뜻함이 많이 묻어나는 글이라는 생각이 든다.

매일 일기를 쓴다길래 이 책을 다 읽고나면 나도 자극을 받아 일기 좀 날마다 쓸 수 있을까 또는 미라클 모닝을 아침 6시에라도 할 수 있지 않을까 했는데

수수하고 담백한 글 하나하나에 마음에 훈기가 스며드는 것 같다.

책을 다 읽고 뭐라고 글을 쓸까 한참을 생각했는데, 이 나른해진 마음을 어떻게 표현해야 할지 모르겠다.

그 날의 '일'을 적어내면서 감정을 온통 쏟아내기 바쁜 내 일기가 부끄러운 것은 아니지만(어차피 누구 보여줄 건 아니니까)

나중에 다시 읽어봤을 때 꼭 이불킥했던 것 같다.

나도 좀 더 담담하고 평온한 감정을 적어보고 싶어졌다.