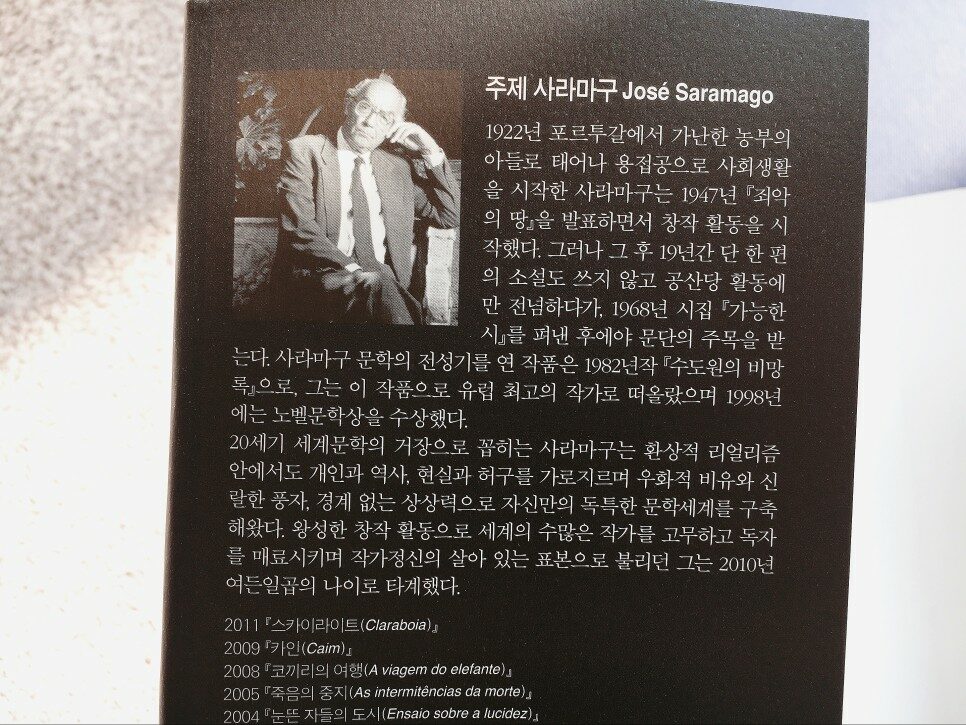

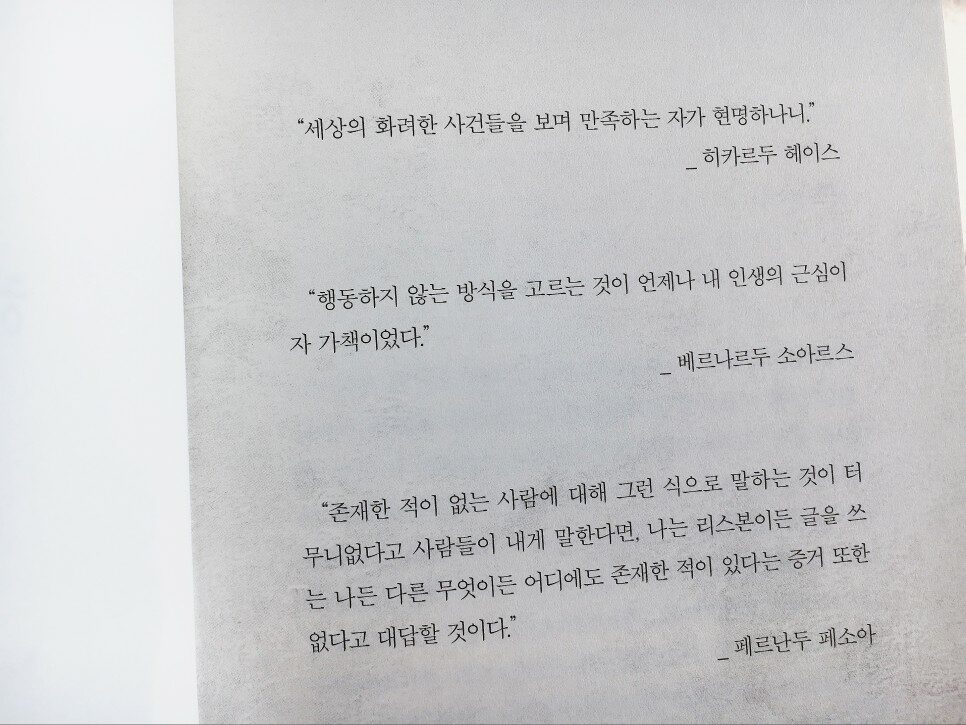

<눈먼 자들의 도시>로 유명한 '주제 사라마구'의 초기작인 <히카르두 헤이스가 죽은 해>는 나에게는 낯선 작품이다. 아직 소설을 만나보지 못한 독자라도 영화로도 유명한 제목 때문에 그의 이름은 익히 알고 있었을 텐데 나는 이 작품을 통해 그가 포르투갈 출생이란 사실을 알았다. 그리고 그저 염세적인 제목만큼이나 짙은 어둠이 연상되는 소설이란 생각을 깨고 '히카르두 헤이스'가 실존했던 인물이며 그와 함께 등장하는 '페르난두 페소아' 또한 같은 시대를 살았던 인물로서 전 세계가 전쟁의 광기에 물들어 있던 시기 암울한 시대상과 그런 속에서도 한낱 인간의 본능과 가식적인 모습, 신분적 제약 등을 담아낸 소설은 지루한 듯 기복 없이 이어지는 문체 속에서도 꽤 독특하고 강렬한 인상을 준다.

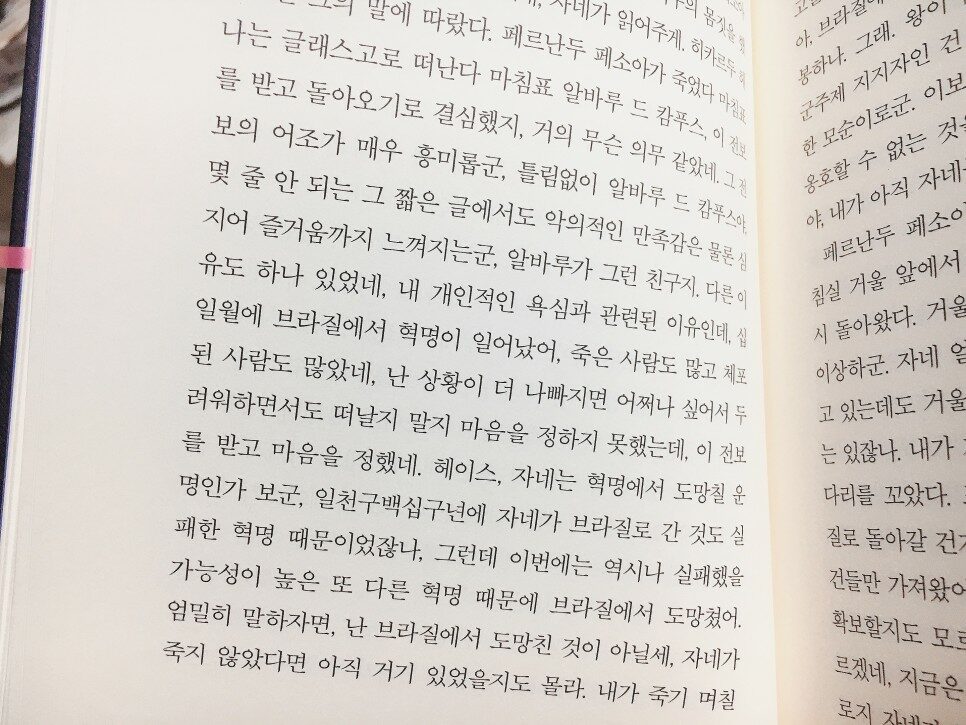

포르투갈에서 태어난 '히카르두 헤이스'는 어떠한 이유로 브라질 리우데자네이루로 떠나 시를 쓰는 외과의사란 직업으로 그곳에 정착한다. 그러던 어느 날 포르투갈의 시인 '페르난두 페소아'의 부고를 접한 그는 16년 만에 고국인 포르투갈로 향하게 되고 비가 추적추적 내리는 진흙투성이 항구에 첫발을 내딛게 된다.

히카르두는 포르투갈에 도착했지만 이곳에 얼마나 머무를지, 직업을 구해야 하는지, 며칠 뒤 다시 브라질로 떠나야 할지 아무런 계획이 없다. 아무런 계획 없이 항구에서 가까운 '브라간사 호텔'에 짐을 푼 히카르두는 16년 만에 고국에 돌아왔다는 감회에 젖을새도 없이 노후화된 시설과 못 사는 사람들로 넘쳐나는 리스본의 풍경에 계속되는 궂은 날씨만큼 암울한 기분을 느낀다. 계속되는 비는 도로를 진흙투성이로 만들어내고 그렇게 도로가 비에 잠겨 지저분해지면 돈푼깨나 있는 귀족이나 신사들은 하층민에게 돈을 주고 우스꽝스러운 모습을 연출하며 도로를 건너곤 한다. 자신을 실어 나른 택시 기사라든지, 호텔에서 일하는 사람들에게 팁을 얼마나 주어야 하는지에 대한 고민은 아무 일도 하지 않으면서 하루하루를 보내는 그들의 생활에서 느끼는 고민이라고 치부하기에도 너무도 값싸 보인다.

<히카르두 헤이스가 죽은 해>에 등장하는 리스본은 어둡고 축축하며 이내 한기가 들듯 춥게 그려진다. 무표정의 사람들과 연말에 나눠주는 선물 때문에 새벽부터 나와 길게 줄을 선 남녀노소의 모습은 암울한 생활고에 찌든 모습을 너무나 잘 반영하고 있지만 그들과 신분이 다른 히카르두에게는 그런 모습 자체가 조국에 대한 실망감으로 다가온다.

자신이 머무는 호텔 종업원에게 하대하지 않는 몇 안 되는 사람으로 신사적인 행동을 취하는 히카르두는 호텔의 메이드인 리디아와 육체적인 관계를 가지면서 그것은 사랑이 아닌 분출하지 못한 남성의 해소라며 그녀가 오해하지 못하도록 선을 긋는다. 그러는 한편 부자유스러운 왼손을 치료하기 위해 타지방에서 한 달에 며칠씩 호텔에 묵으러 오는 여인 마르센다에게 관심을 보이는 그의 행동은 그 당시 퍼져있던 신분 계급과 여성을 보는 남성들의 시선을 여과 없이 보여주고 있다. 어쨌든 대놓고 당연하게 생각하지 않으며 난폭하게 굴지 않는다는 점이 조금 더 신사적으로 느껴지지만 그렇다 하더라도 신분에서 오는 이중성의 잣대를 낮춰줄 수는 없을 것 같다.

그런 일상에서 히카르두가 브라질에 온 목적인 페소아의 유령을 호텔에서 만난 히카르두는 9개월 동안만 머물 수 있다는 페소아의 유령을 때때로 만나 히카르두가 겪고 있는 이야기들을 나누게 된다. 이미 모든 것을 통달한 듯한 페소아는 히카르두의 사랑이나 삶에 대한 이야기를 통해 인간의 본질에 대한 성찰을 이끌어내고 있다.

<히카르두 헤이스가 죽은 해>는 읽을수록 참으로 기묘한 느낌을 준다. 죽은 시인을 위해 16년 만에 고향땅을 밟은 인물의 행동도 종잡을 수 없다고 느꼈으나 신사의 체면을 끊임없이 떠올리며 작은 행동 하나에도 쉽게 좌절하고 도망칠 생각을 하는 그의 모습은 신분에 갇힌 그들의 모습을 보는듯했고 페소아와의 대화 또한 대화가 아닌 자신에게 이야기하고 있는듯한 느낌이 들어 지금까지 느껴보지 못했던 색다름과 기묘함을 모두 느낄 수 있었던 것 같다.

<출판사로부터 제공받아 작성하였습니다>