-

-

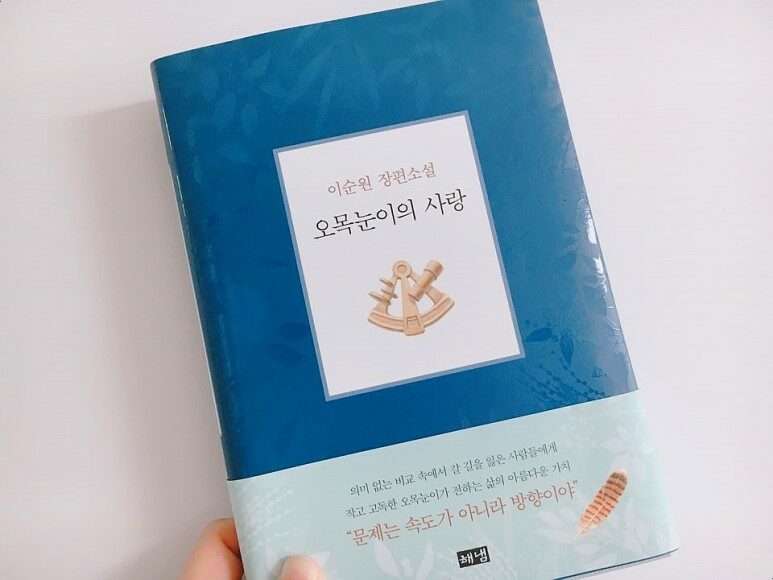

오목눈이의 사랑

이순원 지음 / 해냄 / 2019년 3월

평점 :

해냄 / 오목눈이의 사랑 / 이순원 장편소설

붉은머리오목눈이, 흔히들 뱁새라고 부르는 우리나의 텃새로 얼핏보면 참새와 비슷해보이지만 참새와 다른 식성을 지닌 자그마한 새이다.

붉은머리오목눈이가 뱁새라고 불린다는 것도 처음 알았지만 며칠 전 딸아이와 생물자원관에 갔다가 오목눈이 모형을 보고 너무 귀여워서 한참을 봤던 기억이 있는데 이름은 들어봤지만 생김새를 그렇게 자세히 들여다보기도 처음이었고 이 책을 읽기 않았다면 오목눈이의 습성에 대해서도 전혀 몰랐을 것이다.

6형제의 넷째로 태어난 '육분의', 육분의의 엄마는 육분의를 낳던 순간 구름도 끼지 않은 하늘에 육분의만 보이는 것이 신기해 넷째로 태어난 오목눈이에게 '육분의'라는 이름을 지어줬고 하늘의 신비함만큼 오묘한 이름을 가진 육분의는 어느덧 자라 짝을 짓고 알을 낳아 키우는 어미 오목눈이가 되었다. 알을 잘 키우기 위해 튼튼한 집을 짓고 그렇게 알을 낳아 정성스럽게 키우던 육분의는 그 속에서 유난히 파란 알을 발견하게 되지만 그것이 뻐꾸기 알이란 생각은 전혀 하지 못한다. 그렇게 두번을 뻐꾸기 알에 속았음에도 세번째에도 결국 육분의는 작고 파란 자신의 알보다 좀 더 큰 파란 알이 있다는 것을 보면서도 아닐거라는 생각으로 정성스럽게 키우고 결국 뻐꾸기 새끼가 먼저 알을 깨고 나와 육분의의 알들을 둥지 밑으로 버림으로써 혼자 남게 된다. 그럼에도 육분의와 남편은 뻐꾸기 새끼에게 앵두라는 이름을 지어주고 하루종일 먹이를 나르며 자신들보다 점점 더 커지는 앵두를 정성스레 키운다. 오목눈이들이 무서워하는 새매를 닮은 암뻐꾸기가 다가와 공포에 몰기를 몇번, 날개를 푸드덕거리던 앵두는 뻐꾸기의 울음 소리를 내며 암뻐꾸기에게로 날개짓을 하며 사라지고 육분의와 남편은 그 앞에서 그저 허망함을 느낀다.

바보같이 내 알들이 둥지밑으로 떨어지는 것을 보면서도, 내 새끼가 부화하였음에도 앵두가 둥지밑으로 떨어뜨리는 것을 가만히 바라보기만했던 육분의 부부는 앵두가 그렇게 떠나고 괴로워하는 날들을 보내게 되고 그러던 어느 날 밤 육분의 남편이 누룩뱀에 물려 죽고 혼자 남게 되자 철학 오목눈이에게 자신의 이야기를 하며 앞으로 어떻게 해야할지 방향을 정해가기 시작한다.

육분의는 앵두가 엄마를 따라 아프리카로 떠난 것을 보고 다시 되돌아오기를 기다릴까란 생각도 해보지만 자신이 직접 앵두를 찾아 아프리카로 날아가기로 결심한다. 너무나 멀고 긴 여행이므로 다시 고향으로 되돌아오리란 생각은 애초에 하지 않고 떠난 출발이었지만 너무나 멀고 힘겨운 여정이라 육분의는 몇번이나 죽을 고비를 넘기며 아프리카로의 여행을 계속한다.

여행길에서 육분의는 오목눈이와 뻐꾸기를 닮은 물고기인 시클리드와 뻐꾸기 물고기에 대해서도 알게 되고 누가 알려준 적은 없지만 새들이 자신의 일생을 정리하고 쉬고 싶을 때 보금자리로 정하는 곳이 있다는 것도 알게 된다. 히말라야 산맥 근처에서는 엄청난 눈보라와 추위를 맞고 바다를 건너지 못해 페르시아쪽으로 돌아가는 길에는 사람들이 서로 전쟁으로 죽고 죽이는 것도 보게 된다. 우여곡절을 겪으며 오로지 앵두를 찾기 위해 아프리카로 떠난 여정, 사실 자기 자식이 아님에도 기른 정으로 그 멀고 먼 곳까지 목숨을 건 여정을 이어가는 육분의를 마음으론 이해하면서도 그럼에도 이성적으로는 이해하고 싶지 않아 더 마음이 싸하게 아파왔던 것 같다. 기른정과 낳은정 사이에서 꽤 진지한 고민을 해봤던 기억이 있었기에 나도 모르게 더 울컥한 마음이 들었는지도 모르겠지만 아이를 키우는 엄마로써 느끼는 모정을 알면서도 그렇게 엄마를 따라 매정하게 가버렸던 앵두의 모습을 떠올리면 한편으론 가라앉지 않는 서운함이 들어 새들의 모정속에서 꽤나 복잡한 심경을 느껴야했던 <오목눈이의 사랑>

제목에서 가벼운 내용은 아닐거라고 생각했지만 두께감이 별로 없어 부담없이 펼쳐들었는데 예상을 초월하는 묵직한 감동이 있는 소설이었다.