-

-

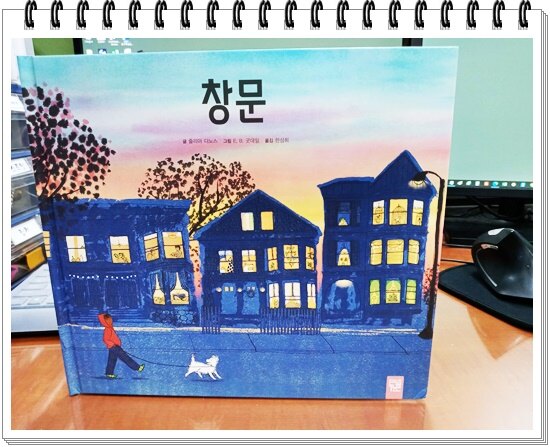

창문

줄리아 디노스 지음, E. B. 굿데일 그림, 한성희 옮김 / 키즈엠 / 2022년 6월

평점 :

창문

어릴 적 내가 살던 아파트 307동 앞엔 303동이 있었다. 우리집 복도 창문에선 303동의 베란다가 보였었다. “어? 303동은 이층집인가?” 그땐 앞 동 구조가 우리집이랑 달라 복층인 줄 알았다. 지금 와서 생각해보니 현관 입구벽이 계단식으로 인테리어 되어있어서 진짜 층계인 줄 알았던 거다. 일종의 계단모양 가벽이 있었던 것. 이렇게 이웃집을 마냥 부러워했던 어린 시절이 생각나 풋 웃음이 난다.

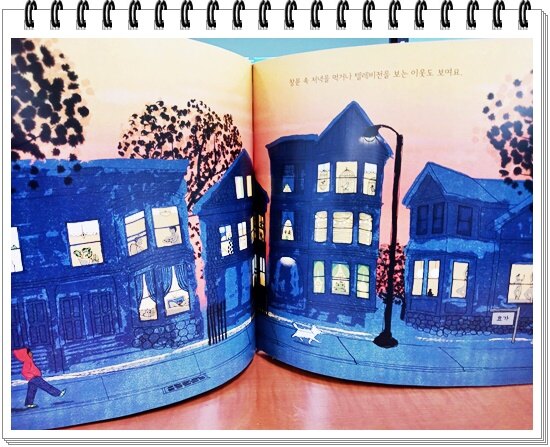

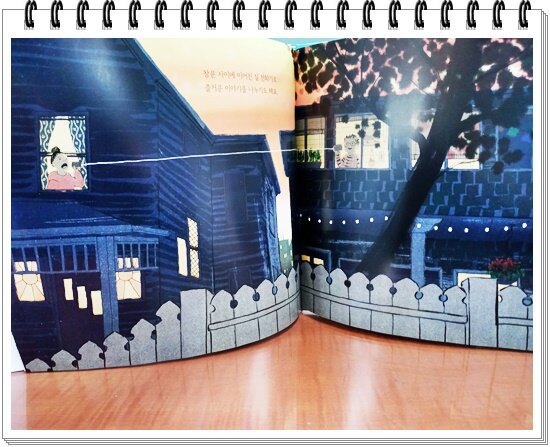

오늘 읽은 키즈엠 도서 <창문>은 해 질 무렵 집들마다 환히 켜있는 창문 불빛을 표지로 삼았다. 그림만 봐도 포근하다. 세상은 밤이 깊어갈수록 창문 속은 더욱 환해진다. 하루 일과를 마치고 편하게 쉬는 이웃들의 모습에 덩달아 몸과 마음이 노곤해진다. 누군가는 저녁식사를 준비하기 위해 요리에 열중하기도 하고, 신문이나 뉴스를 보며 기삿거리를 찾고 있거나 반려견과 놀기도 한다. 영화 <나홀로 집에>에서 도둑들을 속이기 위해 케빈이 커튼을 치고 불을 쳐서 인형으로 사람인 척 위장하며 크리스마스를 즐기는 연출을 했던 모습도 오버랩된다. 짙은 어둠 속에서 불켜진 집을 발견하는 건 반가운 일이기도 하고 부러움의 대상이기도 하다. 젊은 시절 우리 아빠는 서울에 상경한 어느 날 밤 수많은 아파트에 켜있는 불빛을 보며 ‘저 중에 내가 살 곳은 있을까?’ 생각했다고 하셨다. 치열했던 하루를 뒤로 하고 집에서 편하게 안식을 취하는 이웃들의 모습이 너무나 따뜻하고 포근하게 느껴진다. 마을에 해가 지는 순간을 사진으로 찍듯 눈에 담아본다면 고요한 길가에 고양이 한 마리가 어슬렁거리거나 막 땀을 훔치고 농구공을 드리블하며 흥겹게 집에 돌아오는 아이도 떠오른다. 사랑하는 가족이 있는 밝은 그 공간으로 어서 들어가고 싶어진다. 빨리 저녁먹으러 들어오라며 손짓하는 그 시절 나의 엄마가 생각난다.

출판사로부터 도서협찬을 받았고

본인의 주관적인 견해에 의해 작성하였습니다.