-

-

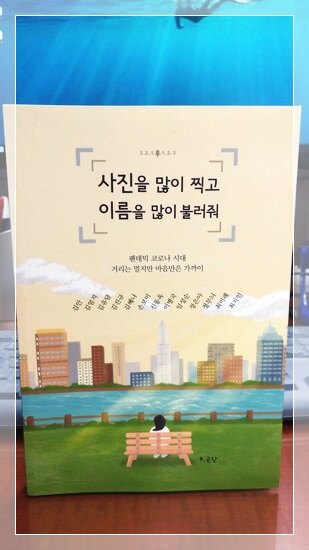

사진을 많이 찍고 이름을 많이 불러줘 - 팬데믹 코로나 시대 거리는 멀지만 마음만은 가까이

김엄지 외 지음 / B_공장 / 2020년 9월

평점 :

사진을 많이 찍고 이름을 많이 불러줘

코로나라는 생소한 역병이 2020년 한해를 모조리 덮치고 있다. 도무지 끝날 줄 모르는 이 치명적인 전염병이 언제쯤 사멸할지 아무도 예측할 수 없다. 적어도 우린 이제 코로나 이전처럼 살 수 없음이 분명해 보인다. 이런 일을 겪고 나니 너무 사소해서 당연한 줄로만 알았던 일상이 그렇게 그리울 수가 없다. 그건 당연한 게 아니었고 무척이나 감사한 시간들이었다. 마스크로 얼굴의 반을 덮고 서로 거리를 유지한 채 지내온 지 반년이 훌쩍 넘어버렸다. 우린 이 물리적 거리만큼이나 서로를 향한 심리적인 거리감을 깊게 느끼고 있다. 온통 예민해져 가까이 다가서는 것조차 부담스럽고 짜증이 났다. 함께 엘리베이터를 동승한 사람이 마스크를 코 밑으로 내려쓰기라도 하면 얼굴이 찌푸려지며 속으로 욕을 하게 됐다. 이런 감염에 대한 두려움은 불안을 낳고 일상을 뒤엎는다. 모두들 우울감에 빠진 듯하다. 코로나 블루라는 신조어가 더 이상 이상하게 들리지 않는 현실이다. 일상을 파괴한 이것으로 인해 느끼는 감정들을 대부분 1980년대 출생한 젊은 시인, 소설가인 작가군단이 남다른 감수성으로 솔직하게 풀어냈다. 예민한 눈으로 뒤틀린 일상을 관찰하고 우리에게 위로의 말을 건넸다. 마치 책의 제목처럼 또 어떤 비극이 우릴 기다리고 있는지 알 수 없지만 ‘사진을 많이 찍고 이름을 많이 부르면서 ’그저 살아갈 뿐이라고 담담히 말하고 있었다.

외출이라곤 출퇴근시간, 그것도 사람들과 대중교통을 타며 마주치는 것이 부담스러워 안양천변으로 1시간 넘게 걸으며 집과 회사를 오가는 게 전부다. 벚꽃이 만발했던 제 2의 한강, 안양천은 이제 코스모스로 가득하다. 계절은 이렇게 아름답게 변해 가는데, 이깟 바이러스 때문에 온 세계가 난리라니. 정말 아이러니하다. 김엄지 작가는 지역 긴급재난지원금을 쓸 수 있는 기간이 지난 것도 모른 채 8만 5천원을 나라에 반납했다. 무신경의 결과라고 밖에 말할 수 없다는 자조 섞인 한숨이 느껴졌다. 거의 모든 원고의 첫 문장을 자신이 졸업한 대학교 도서관의 열람실에서 썼다던 손보미 작가는 문을 닫아버린 도서관을 보며 원고를 쓸 수 있을지 의문이라고 했다. 코로나가 한창 기승을 부리던 3월, 우리나라가 아닌 헝가리 부다페스트에서 지내던 김혜나 작가는 국경을 아예 폐쇄하고 외국인들의 입국을 차단했으며 상점, 식당 등 영업을 중단한 그곳에서 할 수 있는 것이 글쓰기밖에 없었다고 말했다. 가끔 거리에서 마주하는 사람들의 따가운 시선이 느껴져 힘들었지만. 그곳에서 그녀는 너무나 선명한 이방인이었기에.

신동옥 작가의 <그것이 아직 병이라 불리기 전까지는>에선 식구들과 손잡고 걷던 대학로 언덕길, 아이들을 만나러 뛰어다니던 강의실 근방과 같은, 생활이라 여겼던 시공간을 메꾸었던 동선들이 지워지자 기억이 멎었다는 문장이 날 강타했다. 아무도 없는 시간을 살아낸 다음 뒤돌아보니 아무나 스쳐 지나던 순간들이 누구나 곁에 있었던 ‘삶’ 이었음을 알겠다고 말하는 저자. 모든 자연스러웠던 것이 부자연스러워졌고 삶의 전 방향이 통제되고 있다. 지금의 팬데믹을 삶의 일부로 받아들이기조차 싫지만 그건 내 선택사항이 아닌 것 같다. 그럼에도 불구하고 이 책의 제목처럼 사소하고 일상적이며 소박한 행위를 통해 우린 간절히 희망을 바랄 것이다.