-

-

엄마, 꽃이 되다 - 잊고 있었던 위대한 사랑을 만나는 시간

소빈 지음 / 빈퍼블리시 / 2020년 7월

평점 :

엄마, 꽃이 되다

예전에 어릴 적 동네 도서관에서 닥종이인형을 전시한 적이 있었다. 그때 처음 그것을 보고 꽤 인상 깊었던 기억이 난다. 마치 사람처럼 살아 숨 쉬는 듯 보였다. 리얼한 표정과 생기 있는 모습에 만지면 온기마저 느껴질 것 같았다. 그리고선 오늘 이 책을 만났다!

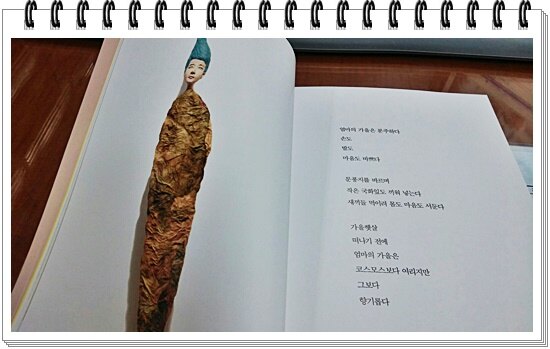

아이 없는 형수를 위한 인형을 만들어주겠다는 생각으로 닥종이 예술을 시작한 저자. 그는 작품들에 빠져드는 사람들의 모습을 보며 활동을 계속하게 되었단다. 이 책에선 어머니를 주제로 잊고 있었던 위대한 사랑을 만나게 해주었다. 넘겨보니 <엄마, 꽃이 되다>, <소빈 이야기>로 구성되어 있었다. 소빈은 지은이인데 평생 자식만 바라보고 살다가 교통사고로 삶과 죽음의 갈림길에 있었던 어머니를 3년간 간호하며 느낀 슬픔, 아픔 등의 감정을 닥종이 인형에 담아내었다.

닥종이인형을 보면 전래동화가 많이 생각난다. 따스한 어머니의 품을 표현하기에 가장 제격이 아닌 예술작품이 아닐까 싶다. 엄마와 저자의 어릴 적 모습을 담은 작품들엔 그것이 오롯이 느껴진다.

-당신이 하늘이어서 푸른 빛 내어줄 때

저는 무지개가 되었답니다.

당신이 땅이어서 품어줄 때

저는 파릇파릇 솟아오르는 새싹이었습니다

이 글 옆에는 하얀색 닥종이로 마치 알을 품은 듯 아이를 감싼 엄마의 모습이 표현되어 있었다. 둘은 한 몸 같았다. 우리 아이가 생각났다. 나도 부모인데, 엄마인데 이 작품을 보니 왠지 모를 따뜻한 눈물이 났다. 그러면서 우리 엄마도 생각났다. 엄마의 쓸쓸한 표정은 철없는 아이와 깨어버린 성인의 모습을 갖고 있어서 나의 마음을 뒤흔든다는 글이 아련하다. 병간호를 하며 겪는 느낌이 전해져서 말이다. 닥종이로 표현한 성모마리아 같은 엄마의 모습은 너무나 아름다웠지만 지은이는 그날 밤도 하얗게 울며 서러워서, 미안해서 울었다고 고백했다. ‘엄마 나는 어쩌라고 나 좀 내버려둬’ 속으로 외치다 덜컥 내일 엄마가 세상 떠나시면 어쩌지 자괴감을 느끼는 모습에 안쓰러웠다.

두 번째 챕터 소빈 이야기에서는 엄마와의 어릴 적 기억을 소환했다. 여섯 살 난 막내아들이 죽을까봐 끌어안고 한없이 우시며 밤색 털신을 손에 올려주셨던 기억, 그래서 엄마가 정말 약이 된 기억. 난 아팠을 때 엄마가 복숭아통조림을 사다 먹여주신 기억이 난다. 황도 복숭아는 무척 달아서 쓴 약이 기억나지 않을 정도였다. 난 달고 맛있는 복숭아보다 엄마가 손수 떠먹여주던 하얗고 고운 손이 더 새록새록 기억난다. 지금은 무척 거칠어진 촉감에 마음이 아려온다.

책은 더 늦게 전에 엄마가 꽃이었음을, 말해드리라고 조언한다. 꽃이었지만 꽃인 줄 몰랐던 우리 엄마에게 사랑한다고 아름답다고 말씀드리고 싶다.