-

-

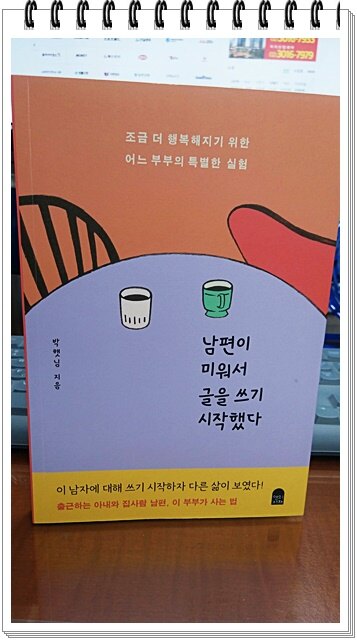

남편이 미워서 글을 쓰기 시작했다 - 조금 더 행복해지기 위한 어느 부부의 특별한 실험

박햇님 지음 / 앤의서재 / 2020년 6월

평점 :

남편이 미워서 글을 쓰기 시작했다

결혼 3년차인 나는 이 책 제목에 깊은(?) 동질감을 가지고 읽게 되었다. 악다구니만 남은 아내의 산문집인가 싶었는데 웬걸, 추천사를 쓴 엄지혜 작가의 말대로 ‘너무 화가 치밀어 글을 쓰기로 했다지만 그녀의 글은 더없이 따뜻하고 경쾌’ 했다. 서평을 쓰면서 이 책처럼 많은 문장에 밑줄을 긋고 책에 표시를 해둔 경우는 없었다. 목차를 보면서 마음이 가는 소제목부터 찾아 읽었는데, 이를테면 <우리 집에선 나도 자랑하고픈 딸이란 말이다> 랄지, <틀린 게 아니라 달라서 하는 부부싸움> 같은 것이 그랬다. 내가 하고 싶은 말이 들어있어서일지도 모르겠다.

부부싸움의 골이 깊어질 때면 나도 친정생각이 난다. 그 공간과 아직도 유지중인 내 방의 냄새, 아늑함이 막무가내로 그립다는 표현이 정확하다. 누군가의 아내가 되고 엄마가 되면서 나를 ‘나’로 봐주는 사람은 하나 둘씩 줄어들었다. 나조차도 역할에 얽매여 나 자체를 바라볼 여유가 적어졌으니까. 이럴 때 내가 더 잘 되었으면, 원하는 바를 이뤘으면 하는 오빠의 바람이 저자에겐 꽤 신선한 느낌이었나보다. 나도 무뚝뚝한 남동생이 있지만 나를 있는 그대로 봐주고 툭 내뱉는 말들에 감동 받을 때가 종종 있었다. 친정식구들만 줄 수 있는 오롯한 느낌.

오사카에 있을 때 저자의 절친 s와 만났던 에피소드도 기억난다. 서로의 흑역사를 꿸 만큼 오랜 시간 함께 했지만 한 번도 허물을 약점 잡아 말한 적 없는 그녀. 밑천이 없는 초라한 시절에도 아껴주고 존중해준 따뜻함이 좋았단다. 이 에피소드의 제목은 <사랑이 진한 우정 같기만 해도 좋겠다>였는데, 진심을 다해 친구의 이야기에 귀 기울이는 그 자세대로 부부의 삶을 이어갈 수 있다면 얼마나 좋을지 나도 생각해보았다. 나에게도 s같은 친구가 있다. 초등학교 동창인데 우린 어른이 되어 마주한 다양한 감정소모 상황에도 서로 균형을 잡아주며 위로하는 사이였다. 친구에겐 이렇게 관대한데 왜 남편은 못 잡아먹어 안달일까?

부부싸움을 할 때도 대다수의 갈등이 그렇듯 상대가 나와 다름을 인정하지 않고 틀렸다고 판단해버리기 때문인 것 같다. 사소한 의견차이로 크게 싸우면서 서로를 길들이려는 행동을 할 때 난 마치 잔 다르크와 같은 저항감으로 남편에게 저항했음을 고백한다. 누가 이 결혼 생활에 더 애쓰고 있는지를 피력하며 유치한 대화를 이어나갈 때면 어느 순간 속으로 피식 웃음이 나곤 한다. 도대체 왜 싸우고 있는 거지? 라고 반문하며.

저자도 연애 시절 남편에게 꽤 꿀 떨어지는 연애 편지를 받은 모양이다. 나도 종종 편지를 받았었는데 그 편지안의 자상함과 위트, 로맨틱함은 어디 가고 이 책의 표현대로 ‘스타카토와 악센트가 버무려진 남편의 화법’ 에 말문이 막히는 때가 한 두 번이 아니다. (이건 나를 비롯해 시부모님께도 마찬가지여서 며느리로서 내가 난감할 때가 많다.) 서로 다른 남녀가 다름에 반해 결혼했다가 결혼하고 나서 도무지 이해할 수 없게 되는, 아이러니한 문제에 봉착하게 되는 것 같다. “사랑은 하지만 고구마 백 개 먹은 기분” 이라고 하면 정확할까? 저자는 남편에 대해 쓰기 시작하자 삶에 대한 시각이 달라졌다고 이야기했다. 나도 이참에 남편이 미우니 글을 써볼까 하는 마음이 들었다. 물론 시시콜콜하게 그리고 소심하게 혼자만 보는 일기장에 신나게 남편을 까긴 하지만. 울적할 때마다 혼자였던 자신을 떠올리다 어차피 이혼할 게 아니라면 상대를 보며 낙담하는 대신 탐구해보자고, 자세히 보면 수긍할 수 있을 거라는 생각에 글을 쓰기 시작했다는 저자처럼 말이다. 이 책을 읽고 나니 속에 담아둔 말이 적어도 내 마음을 잠식하진 않을 거란 위안이 된다. 위로가 된다.