-

-

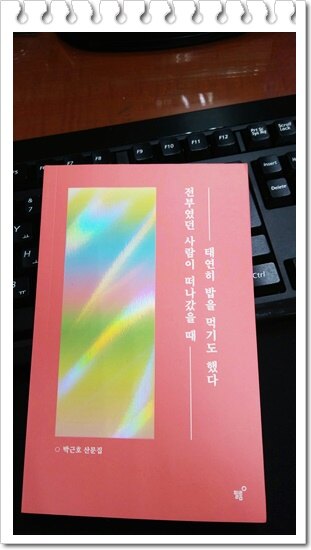

전부였던 사람이 떠나갔을 때 태연히 밥을 먹기도 했다 (무지개 리커버 에디션) - 개정증보판

박근호 지음 / 필름(Feelm) / 2020년 5월

평점 :

절판

전부였던 사람이 떠나갔을 때 태연히 밥을 먹기도 했다

작가의 산문집을 읽는 건 소설이나 시, 자기계발서 등 어떤 종류의 책보다 마주보고 대화하는 기분이 든다. 아니면 일기를 들여다보는 느낌도 들어 공감되는 문장이 보이면 내가 쓴 건지 작가가 쓴 건지 헷갈릴 때도 있다. 한 사람을 사랑하고 나서야 조금씩 외로움을 깨달아가기 시작했다는 그. 애초에 옆에 아무도 없으면 외로움이 뭔지 모르고 살 텐데 아무도 나를 사랑해주지 않는 것보다 옆에 있는 사람이 나를 사랑하지 않는다고 느껴지는 것. 그것이 외로움의 극치일 것 같다. 한창 누군가를 좋아했을 땐 사랑이 꼭 이뤄지지 않더라도 편지를 쓸 수 있음에, 그것을 건넬 사람이 있음에 행복했다. 상대의 존재 자체에 감사하기도 했지만 그를 사랑하는 내 모습을 사랑했던 것 같다. 그래서 사랑의 결실이 이뤄지지 않아도 그 시간이 좋았던 것 같다. 저자도 ‘편지’ 란 제목에 이런 비슷한 느낌을 남겼다.

어떤 책을 읽다가 얼굴에 큰 흉터가 있는 사람의 이야기를 보았단다. 그러면서 흉터를 대하는 자세에 대해 성찰하는 그의 문장을 들여다보았는데 저자는 마음에 흉터가 없는 사람은 없다고, 잊기 힘든 기억이나 아픔은 경험상 덮어두고 싶어도 한 번은 꺼내서 지워줘야 한다고 말했다. 그래야 덮어 두고 살더라도 훨씬 빠르게 잊힌다고. 나도 기억을 꺼내어 아픔을 직면해보았다. 오래오래 덮어두어 인과관계가 희미해져버렸다. 마치 애초에 없었던 것처럼. 오래된 영수증처럼 글씨가 보이지 않는 기억들은 굳이 들춰낼 필요가 없겠지만 점점 연해져가는 흉터도 한번쯤 싹 지워버린다면(지운다는 게 내 마음속으로 긍정적으로 승화시킨다든지, 기억을 조작해서 내 편의대로 생각해버린다든지 뭐 그런류의 것이라면) 아픔이 아픔으로 남진 않을 것이다.

저자가 홍은동에 새로 작업실을 얻으면서 집주인 할머니를 만난 에피소드도 인상 깊었다. 그 할머니는 통화를 하고 나서 용건이 끝나면 빛의 속도로 전화를 끊으셨는데, 계약서를 쓸 때 자신의 이름을 말씀드린 것 말고는 딱히 이름을 꺼낸 적이 없어 “할머니, 저 1층 청년이에요.” 라고 운을 띄워단다. 월세를 냈다고 확인전화를 드리던 참에. 그랬더니 귀가 어두운 할머니는 몇 번 잘 안 들린다고 계속 같은 말을 반복하시다 “이제 좀 들리네. 그래 근호지?” 라고 이름을 불러주셨단다. 저자는 이 경험이 매우 따뜻했던 것 같다. 읽는 나도 그랬으니. 그리곤 “누군가의 이름을 더 따뜻하게 부르기로 한다. 누군가의 말로 사람을 미리 판단하지 않기로 한다. 나에게는 있지만, 그 사람에게는 없는 조각을 심어 주기로 한다.” 라고 말을 맺었다. 그 할머니 댁 문 앞에 걸어둔 목도리는 저자가 느끼지 못했던 따뜻함에 대한 고마움이었다. 나도 평상시엔 내 이름을 잊고 살다가 누군가가 내 호칭대신 이름을 불러주면 왠지 모를 반가움이 느껴진다. 더 친해진 것 같기도 하고.

책은 보통날들에 대한 저자의 시각을 매력적으로 보여준다. 개인적으론 ‘낡은 필통’ 이라는 제목의 한 페이지 짤막한 글이 가장 마음 깊이 남았다. 페이지는 144쪽.