-

-

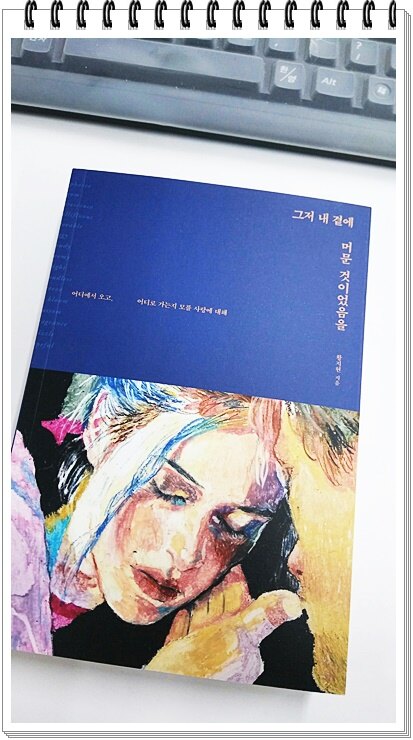

그저 내 곁에 머문 것이었음을 - 어디에서 오고, 어디로 가는지 모를 사랑에 대해

황지현 지음 / 레터프레스(letter-press) / 2020년 3월

평점 :

절판

그저 내 곁에 머문 것이었음을

사랑에 관한 에세이는 언제나 마음을 울린다. 367개의 사랑이야기를 기다란 목차로 훑어보니 제목이 문장이 되어 나에게 말을 건다. 사랑의 모양은 가지각색이다. 언급된 대로 노을이 찰나의 아름다움을 가지고, 새벽은 고요한 아름다움을 가진 것처럼 내가 겪었던 사랑도 이랬다. 책을 보며 내가 마음을 주고 내게 마음을 주었던 여럿이 떠올랐다. 어떤 이에게는 ‘나를 지우고 그가 원하는 색을 입기’도 했고, ‘온기가 남아있기에 미지근한 관계’마저 이어가려고 구차하게 노력하기도 했고, ‘찬바람이 불어도 봄은 봄’인 것처럼 그에게 먼저 다가온 이별을 눈치 챘으면서도 모른 체 했으며, ‘괜찮은 바람을 만나면 언제고 날아갈 준비’를 하기도 했다.

설익은 사과처럼 서툴고 유연하지 못했지만 처음 누군가를 좋아했을 때가 생각난다. 내일 그를 볼 수 있다는 생각에 ‘매일이 내일이었으면’ 하는 바람을 가지고 밤새 시계를 본 적도 있다. 집 앞까지 데려다주면 헤어지기 아쉬워 또 내가 그의 집 앞까지 데려다준다는 핑계로 서로의 동선을 두 배로 늘리며 걷기도 했다. ‘아무런 예고 없이’ 조용히 찾아온 사랑도 있었다. 요란하지 않으면서 쉽게 낚아챌 수 없게. 그 수많은 사람들 중 그를 알아볼 수 있는 건 마치 영화 타이타닉에서 잭과 로즈의 만남처럼 우연했었다.

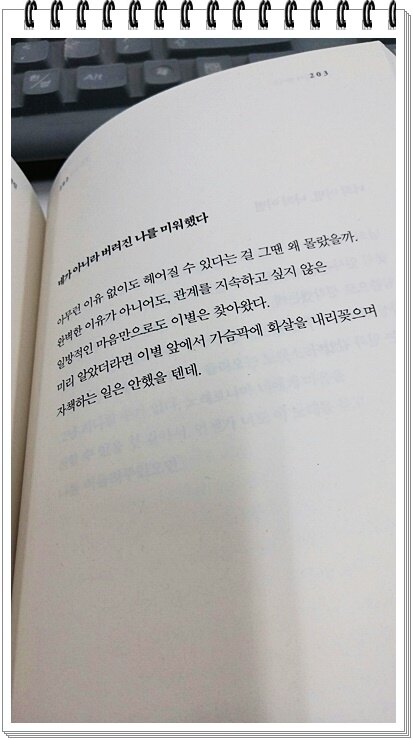

어떨 때는 그가 너무 밉고, ‘보고 싶지만 만나고 싶지는 않은’ 순간이 있었다. 잘 지내면 얄밉고 그러다가도 내가 그리워하는 모습도 들키고 싶은 이상한 마음. ‘그냥 다 당신 때문이다’ 라는 말이 왜 이렇게 와 닿는지 모르겠다. ‘나조차도 나를 달래기 버거운 날’ 그는 울음을 터뜨리는 나를 보며 어쩔 줄 몰라 하며 미안하다고 울상을 지었다. 그 모습에 이미 위로를 받았던 때를 기억한다.

책은 문장 하나하나마다 사랑과 이별을 경험해본 우리들의 마음을 대변하고 있어 많은 공감을 불러일으킨다. 그때의 나로 다시 돌아가 감성에 흠뻑 젖는 시간이 되었다. 어떤 문구에선 다시 울음이 터져 나오기도 했지만 그때의 내 모습 그대로가 이제는 사랑스럽다. 그렇다고 다시 돌아가고 싶지는 않았다. 돌아간다면 지금과 달라졌을까? 아직도 사랑을 소화하기는 버거운 나다.