-

-

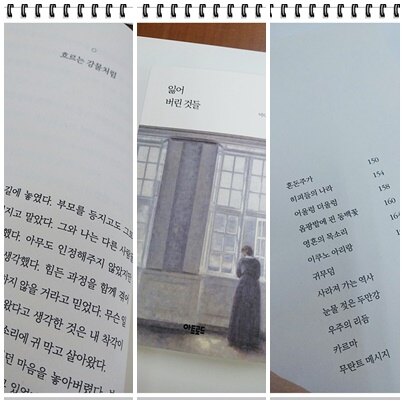

잃어버린 것들

이다빈 지음 / 아트로드 / 2020년 1월

평점 :

잃어버린 것들

우린 누구나 소유욕이 있고 가지고 있는 것을 움켜쥐려하지만 정작 가장 중요한 것은 잃고 살기 십상이다. 그것은 바로 ‘나’ . 저자는 살아온 삶의 궤적을 따라가며 그동안 잃어버린 것들(이를테면 사진 속 물건이 삶에서 상징하는 청춘, 희망, 사랑 그리고 가족 등)을 떠올리다가 자신을 잃고 살았음을 깨닫고 전 세계 방랑여행을 떠났다. 그 여행에서 만난 사람들을 통해 자신을 발견할 수 있었다.

생각해보니 잃어버린 것들은 내 것이 원래 아니라 있던 자리로 돌아간 것이라는 깨달음을 얻었다고 했다. 그녀는 딸을 잃었다. 이 글의 표현을 빌리자면 ‘내 양수에서 빙글빙글 놀다가 세상에 발을 내딛고 저녁노을에 묻혀 간 그 꽃’. 바로 딸이었다. 딸에 대한 집착은 그리움을 낳았지만 꽃이 내어준 자리에서는 새로운 생명을 얻을 수 있었다. 내 몸을 품었다고 내 것이 아니다. 내 것이라는 집착에서 벗어나는 순간 ‘나’ 와 아이는 원래의 자리로 돌아가는 것이라 담담히 이야기하는 저자의 목소리가 들리는 듯 했다. 나도 아이를 낳은 엄마라 이 문장이 얼마나 무게가 있는 말인지 알 것 같았다.

<생일>이라는 제목의 글에선 이 문장이 기억에 남았다.

‘생일이 축하받을 일인지 생각해본다. 태어난 값을 했다면 마땅히 축하를 받아야 하겠지만 그 반대여도 축하해야 하는 걸까. 명분 없이 받은 박수와 선물은 언젠가는 돌려줘야 할 빚이다. ’

그동안 서른이 넘도록 내 생일을 나뿐 아니라 남에게까지 알아달라는 강요를 했던 게 부끄러웠다. 명분이 있는지 다시금 생각해보니 딱히 챙길 필요는 없겠더라는 느낌? 굳이 챙긴다면 내 생일은 날 낳아주신 우리 엄마를 떠올리며 감사해야겠다는 다짐이 든다.

저자는 여러 방랑기행 중 성북동을 언급했다. <백석과 나타샤>를 떠올릴 수 있는 길상사, 자야 김영한 사당이 있는 곳. 자야는 자신의 삶을 백석의 시 한 줄만 못하다고 했다. 이루지 못한 모든 사랑은 애틋하기에 길상사 마당에 뿌려졌던 그녀의 육신마저 애처롭다. 저자는 이렇게 이야기했다. 이제는 업을 삭여냈던 육신을 버리고 자유를 얻었으니 백석과 자야는 다시 만나 길상사 느티나무 아래 앉아 있을지도 모르겠다고.

저자는 이렇듯 길 위에 남겨진 상실의 흔적을 보며 잃어버렸던 자신을 되찾아갔다. 나도 이 흔적을 한번 따라가며 나의 잃어버린 것들과 마주해보고 싶다.