-

-

집을 위한 인문학 - 집은 우리에게 무엇인가?

노은주.임형남 지음 / 인물과사상사 / 2019년 11월

평점 :

집을 위한 인문학

7살이었던 것 같다. 그때 3층이 꼭대기였던 집에 살았었는데, 10분 거리 옆 동네에 신축아파트를 짓고 있었다. 아빠는 한 달 뒤 저기에 우리가 들어가 살 집이라면서 공사가 마무리되고 있는 그 아파트 단지에 나와 동생을 데리고 갔다. 새로운 우리집 층수는 11층. 그때 처음 엘리베이터를 타보며 설레고 한편 머리가 어질어질했던 기억이 난다. 아무튼 우리 식구는 그렇게 새로운 보금자리에 들어갈 때 즈음 정말 행복한 감정을 공유했던 것이 아직도 생생하게 느껴진다.

비단 건물로써의 집을 이야기하는 것이라면 넓고 큰 평수의 공간이 최상이겠지만 집은 그 이상의 의미를 지닌다는 건 모두 알 것 같다. 이 책에서 소개하는 집은 이런 물리적인 요소 외에 그 집 구석구석 배어든 사는 사람의 온기와 생각에 대해 다룬다. 그래서 제목 또한 ‘집을 위한 인문학’ 인가 보다. 저자는, 집은 생각으로 짓고 시간이 완성하는 살아 있는 생명체 같은 것이라고 이야기했다. 손때와 추억이 묻어 잇는 집, 시인의 집, 주인의 성품을 닮는 집 등 다양한 제목의 집들을 한 번 구경해보자.

옛날 조선시대에는 100칸 집이 존재했다. 신분에 따라 지을 수 있는 집의 큐모를 정한 법까지 있었다. 세종 때 조정 대신들이 집의 크기에 대해 의논했는데 크기에 제한을 두지 않았더니 서민의 집은 양반집처럼, 양반의 집은 궁궐처럼 지어져 서로 사치를 한다며 걱정하는 내용이 조선왕조실록에도 나왔다고 한다. 그때부터 법이 생겼다. 진정한 학자들은 3칸 집에서도 소박하게 살며 우주를 보았다는데 신분이 높은 사람일수록 자꾸 큰 집을 짓고 과시하려 했다는 걸 보면 겉모습으로 가치를 판단하려는 경향은 인간의 본성이기도 한 모양이다. 오늘날도 마찬가지. 바람 막아주고 비 막아주고 가족이 즐겁게 살면 되는 집이라는 공간이 점점 과시하게 되고 비대해진다. 저자는 창덕궁 연경당을 떠올리며 삶의 여백을 지향하자고 조언한다. 정지된 듯 심연에 가라앉아 있는 연경당을 한번 둘러보고 오고 싶다.

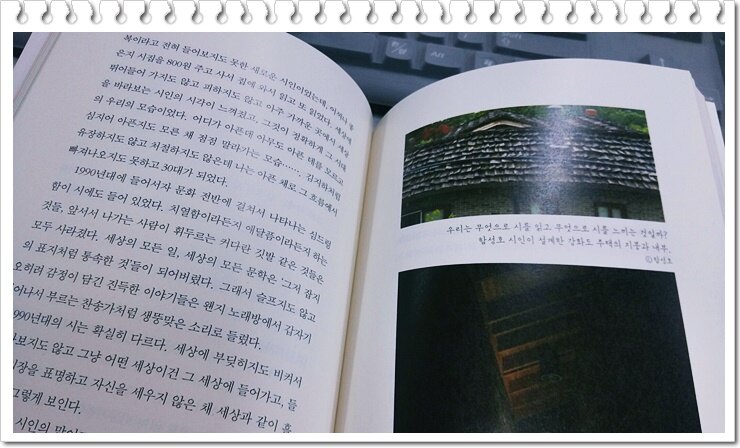

<시인의 집은 시다>라는 챕터도 눈에 띄었다. 시인들은 알아듣지 못하는 세상과 불화를 겪으며 좌절하는데 시인이자 건축가인 함성호분 역시 그렇게 시를 쓴다. 그는 10여 년 전 자신의 집을 짓고 그 뒷이야기를 ‘소소재잡영기’라는 글에 담았다고 한다. 그가 말하는 건축은 이미지의 선택이 아니라 언어의 구조적 증명이다. 일산 외곽의 땅을 구해 인공의 도시에 자연을 솟아있게 하고 싶은 생각을 했단다. 그는 집을 배치하기 전 먼저 햇빛이 가장 잘 드는 양지바른 곳에 나무를 심을 곳부터 구획했다. 그러니 완전히 부정형의 대지로 변해있었다. 두 개의 바위 틈을 지나는 비스듬한 길이 나타났고 그 길은 바위를 열어놓았다. 그것으로 그의 시는 건축이라는 몸으로 변환되었다. 표현이 참 멋지다.

언제든 돌아갈 수 있는 나의 집, <즐거운 나의 집>의 노래 가사처럼 ‘즐거운 곳에서는 날 오라 하여도 내 쉴 곳은 작은 집 내 집뿐이리’ 가 절로 콧노래 나오는 집. 이런 집에 살고 싶다.