-

-

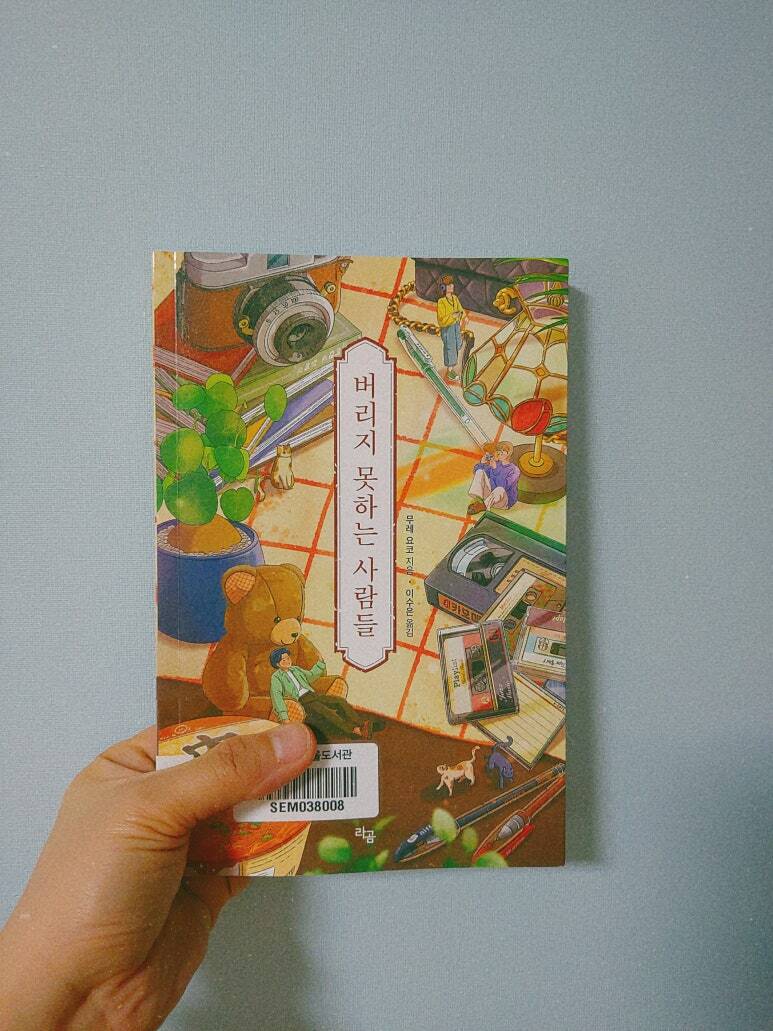

버리지 못하는 사람들

무레 요코 지음, 이수은 옮김 / 라곰 / 2025년 1월

평점 :

소유에 대한 욕구는 누구에게나 있다.

'갖고 싶다'는 '필요하다'는 감정과는 달라서

꼭 있어야 하는 건 아니지만 기꺼이 지갑을 열게 하고,

그것이 자리를 차지하고 더 이상 사용하지 않는다 해도

'존재한다', '소유했다'는 의미로

언제까지고 내 곁에 머무른다.

<카모메 식당>, <모모요는 아직 아흔 살>을 비롯해

다양한 작품으로 많은 사랑을 받아온 무레요코는

소설뿐 아니라 물건에 대한 욕망과 정리에 대한

에세이로도 잘 알려져 있는데,

이번에 읽게 된 <버리지 못하는 사람들>은

그런 자신의 모습을 투여한 듯 각자의 추억과 사연으로

물건을 버리지 못하는 이들이 비우기를 맞이하며

느끼는 감정을 담아낸 소설집이었다.

사실 처음에는 당연히 에세이이겠거니

하는 마음으로 열어본 책이었는데,

각 소설에 등장하는 주인공들은

우리가 주변에서 쉽게 볼 수 있는

누구나 한 번씩 겪어본 일을 마주하고 있었다.

산더미 같은 옷 사이에서 입는 옷은 지극히 한정적인데

아까워서 버리지 못하고 지고 있다던가,

결혼 이사를 앞두고 버리고 줄여야만 하는

소중한 의미의 물건 사이에서 고민하기도 한다.

비상시를 대비한 물건도 '만약에, 만약에'를 더하다 보니

어느 순간 손을 쓸 수 없을 정도로 불어나기도 하고,

감추고 싶은 치부나 추억도 남들 보기에 부끄러워

보이지 않는 구석으로 넣고 숨기며 쌓아놓고 있기도 하다.

남들이 보는 이미지와 상반된 물건들은

'이 사람이 이랬었나' 하는 갸웃거림을 주기도 하고,

주인을 잃은 물건을 정리하는 과정들이 타인의

감춰진 비밀을 꺼내는 것 같아 골치가 아프기도 하다.

무레 요코는 단편 속에서

소유하고 비우기를 맞이한 등장인물들의 이야기를 통해

'무엇을 소유하고 채워왔는가?'라는 질문을 던진다.

작가 자신 역시 맥시멀 리스트로써 수많은 것을 소유하고

또 그것을 비우느라 고생을 했었기에,

사람의 민낯을 보여주는 '물건'들을 통해

우리가 물건을 통해 채우고자 했던 것이 무엇인지

스스로 생각하는 시간을 제시하는 것이다.

예뻐서, 내 취향이니까라고 하지만

사실 필요한 것과 가지고 싶은 것에는

분명한 차이가 있었다.

필요할 때는 고민하지 않고 구매를 하지만

망설이는 과정 속에는 '사실은 단순히 갖고 싶다'는

자신의 욕구가 있음을 인지하기 때문이라고 생각한다.

시간처럼 쌓여가는 짐들 속에서

우리는 진짜 우리에게 필요한 것을 구분할 수 있는 눈,

물건을 단순히 소유하는 것만이 그것을

진짜 가지는 것이 아님을 배우게 된다.

내가 쓰는 물건이 말해주는 나라는 사람의 민낯을

비로소 제대로 마주하는 것이다.

때로는 내 모습 같아 얼굴이 화끈거리기도 했고,

어떤 부분에서는 '내가 이 상황이면 어떻게 하지?'라는

고민도 하게 됐다.

물건이라는 것이 말하는 여러 사람의 모습은

꼭 겉으로 보이는 모습과 일치하지 않았다.

타인이 바라보는 나의 물건은

나를 어떤 사람으로 보이게 할지

내가 어떤 물건을 어떻게 소유해야 할지

삶에 대한 방향을 잡아가는 시간이었다.

'무조건 많이 가져야지'라는 욕심에 나에게 어울리거나

필요를 따지지 않고 소유하던 시간을 지나

이제는 진짜 필요하고 나다운 물건만을

간소하게 지니고 싶다는 생각을 하는 요즈음,

그 어떤 책보다 와닿았던 책이었다.

그나저나 무레 요코 할머니, 짐 많이 비우셨으려나.