-

-

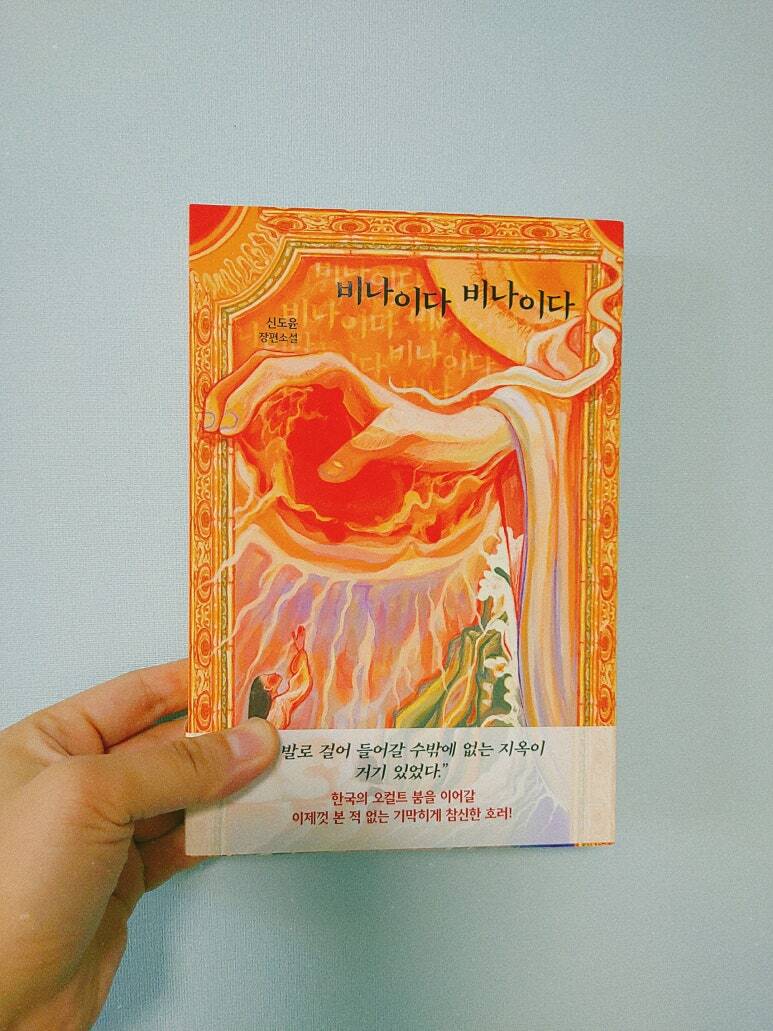

비나이다 비나이다

신도윤 지음 / 한끼 / 2024년 8월

평점 :

"천벌을 내리는 것은 사람인가, 신인가?"

이 책을 읽고 나서 들었던 생각이다.

종교적인 존재를 넘어서

절대적인 힘을 가진 '신'이라는 존재에 대해

믿음이라는 시선으로 보느냐

그를 하나의 목적 달성을 위한 수단으로 보느냐에 따라

이 소설에서 누가 선인이고 악인인지

생각이 수시로 바뀌곤 했다.

어렸을 때는 심심한 주말 시간을 어쩌지 못해

'당연한' 차례인 듯 교회에 나갔던 적이 있었다.

아직 마음속에서 종교나 신에 대한 정의가

제대로 내려지지 않은 상태에서

그저 모여서 함께 시간을 보낼 수 있는 장소와

어울릴 수 있는 사람들이 있어서 좋았던 교회는

간절한 기도에도 불구하고 이루어지지 않는 소망 앞에서

무딘 감정을 갖게 하였고 자라면서 자연스럽게

멀어지게 되었다.

교회든 성당이든 절이든 그것을 믿고 찾는 사람들을

이해하지 못하는 것은 아니다.

다만 어떤 종교가 맞고 틀리다는 생각은 전혀 없고,

이를 다른 사람들에게 강요하지 않음을 바랄 뿐이다.

이렇듯 나는 종교에 있어서도

선택의 자유가 있다고 생각하는데,

어느 사회에서는 이 종교활동이

필수적인 관계의 요소가 되기도 한다고 한다.

외국에서 거주하는 이민자들의 경우

먼저 정착한 한인들의 도움이 무엇보다 필요한데,

이 커뮤니티가 가장 활발한 곳이 교회라서

이전에 믿고 안 믿었고에 상관없이 많이들

교회에 다니고 거기서 관계를 형성한다고 하니,

과연 종교 선택의 자유를 가졌다고 할 수 있을지는

조금 의문이 들기도 한다.

어린 시절 집에서 발생한 화재로 인해

동생과 부모님을 잃은 소년이 있다.

사고 당시의 끔찍한 기억과

내가 조금만 달랐더라면 가족들을 살릴 수도

있지 않았을까 하는 죄책감과 후회를 가진 그는

홀로 외로이 자라다 초등학교 교사가 된다.

사고 당시 잃었던 동생의 나이와 비슷한

아이들을 볼 수 있다는 점,

또 아이들을 지도하면서 동떨어진 곳에 발령을 받아도

전혀 아무렇지 않았던 그는

오히려 다른 이들과의 접점이 없는 외딴곳으로

발령을 신청하고 (당연한 수순으로) 그곳으로

발령을 받게 된다.

한사람 마을은 표지판도 제대로 없고

마을 입구를 지키는 문지기 같은 존재가 있을 정도로

폐쇄적인 데다가 사람들은 마을 밖을 잘나가지 않고

마을 내에서만 생활을 하는 모습을 보였는데,

인원도 많지 않고 초등학교도 통합반으로 운영될 정도로

굉장히 외딴곳이었다.

지낼 곳도 알아볼 겸 정식 출근 일주일 전

이곳을 방문한 이준은 낯선 마을의 모습에

조금 이상함을 느끼다가도 외지인인 자신을 위해

기꺼이 머물 곳을 내어주고 집 수리를 도와주는

사람들에게서 온기를 느낀다.

학교에 정식 출근을 시작하고

일주일에 한 번씩 교회로 향하는 사람들에 손에 들린

피가 뚝뚝 떨어지는 봉지를 보며

저들이 교회에 바친다는 '제물'과

교회의 정체에 궁금함이 생기는데

이윽고 발생한 학교에서 키우던 토끼의 죽음,

'고기가 없어서..'라는 말로 토끼를 죽인 것을 인정한

한 아이를 비롯해 일련의 계기로 통제되었던

교회라는 공간에 나가게 된 이준은

마을의 이장이자 교회에서 '영접'을 하게 도와주는

이장과 그 영광의 방에 대한 미스터리를 가지게 된다.

마을에서 발생한 화재사건에서

과거 자신의 가족을 떠올리며

위험에 빠진 아이를 구출하다 다치게 된 이준.

자신의 의지와 다르게 영광의 방에 가게 되고

드디어 그들이 '신'이라 말하게 되는 존재를 영접하며

심하게 다쳤던 손을 순식간에 치료받게 되는

경험을 하게 되는데,

이후 '신'과 '영접'을 통해 세상을 떠난 가족을

되살리고자 한 이준의 비뚤어진 욕망을

마을을 통째로 흔들 사건을 만들게 된다.

신에 대한 맹목적인 믿음을 가진 사람들 사이

그 존재에 자체에 대한 믿음이 없었던 이준이

이를 자신의 목적 달성을 위한 수단으로 여기며

숨겨진 '제물'에 대한 진실이 밝혀지며 파국에 달한다.

종교가 아닌 신에 대한 맹목적인 믿음 사이에서

혼자 다르게 생각하는 외지인인 이준이 느끼는

기이함이 처음에는 '낯섦'에서 시작하지만,

실제 이준이 영접을 하고 난 이후 그의 마음이 바뀌며

이야기는 큰 요동을 치며 변화하게 된다.

신과 영접을 믿지 않던 이준이

간절히 그것을 원하게 되면서

'인간의 욕심'이 얼마나 많은 것을 어디까지

희생하게 하는지 민낯을 볼 수 있었던 작품이었다.

기괴한 설정, 믿을 수 없는 반응이 이어지며

'진실'이나 어떤 '선함과 악함'에 대한 평가보다

앞으로 그래서 어떻게 이어질지를

정신없이 쫓다 보니 어느새 이야기의 끝에 다다랐다.

절대적인 권력을 유지하기 위해

마을 사람들을 통제하고 관리하는 이장을

과연 마냥 악인으로만 볼 수 있을 것인가?

개인의 소망을 위해 다른 것은 아무것도 생각지 않고

내달리던 이준을 순수한 선인으로 볼 수 있을 것인가?

대를 이어 연결되는 한사람 마을의 시간이

외지인 이준으로 인해 흔들리고 진실이 파헤쳐 지며

씁쓸한 인간의 본성과 민낯이 드러난 순간

마을 사람들이 내내 읊조리던 '천벌'을 내리는 것은

신이 아니라 인간 스스로가 아닐까라는 생각을 했다.

작은 시골마을에서 펼쳐지는 한정된 공간에서의

'신의 기적'이나 '신의 존재'라는 것이

이토록 오랜 시간에 걸쳐 유지될 수 있다는 설정이

오히려 음산하게 느껴졌고

마지막까지 씁쓸했던 마무리는

'과연 이렇게로 끝났다고 할 수 있을까?'

하는 의문을 들게 했다.

한국판 오컬트 물이라 하면

귀신이나 초자연적인 존재, 보이지 않는 존재나

어떤 한의 정서 같은 것을 생각했었는데

스스로 폐쇄적으로 만든 작은 마을이라는 공간에서

사람들이 서로를 의심하고 다툼이 발생하는 순간

그 '틈'에서 오는 두려움이 굉장히 신선하게

다가온 작품이었다.

순식간에 몰입하여 읽어 내려가게 만든

작가의 필력에도 감탄했던 참신한 작품이었다.

"이 글은 한끼출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 저의 솔직한 후기 입니다."