위암을 일으킨다고 알려진 헬리코박터균에 대한 책 !

헬리코박터균은 박테리아에 해당된다. 헬리코박터균은 위에서 사는데, 옛날부터 위에는 강한 산이 있어서 박테리아가 살 수 없다는 의견이 과학적 사실로 떠돌고 있었다. 그래서 헬리코박터균에 대한 연구가 원활히 이루어지지 않았다고 한다. 과학적 사실은 변하게 마련인 것 처럼 위에서 갈매기 모양의 박태리아를 발견하게 된다. 그것이 헬리코박터균이다.

장내 미생물 중에는 무해하거나 인간에게 도움이 되는 균이 많은데, 유해균도 존재한다. 여기에서 마이크로바이옴에 대한 이야기를 빼 놓을 수 없는데, 이는 제6의 장기로 불리면서 소화, 면역반응, 대사 조절, 정신건강에도 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 최근연구에서는 이 마이크로바이옴의 균형이 깨질 때 여러 질병이 생길 수 있다는 연구결과가 있다.

인간의 마이크로바이옴 형성은 출생 직후부터 만들어지는 것으로 밝혀져 있는데, 출생 시 자연분만인지 제왕절개인지에 따라서도 달라진다고 한다. 모유수유 여부, 유아기 식습관도 영향을 미친다. 이 마이크로바이옴의 균형이 깨지면서 헬리코박터균이 위에 자리를 잡게 된다.

위암 발생을 억제하기 위해서는 가장 강력한 발생 위험 요인인 헬리코박터 파일로리균의 감염 여부를 확인하고, 이를 없애는 것, 음주등의 식습관을 개선하는 것이다. 헬리코박터 파일로리는 위암 위궤양 뿐만 아니라, 전심의 염증성 사이토카인 활성화, 지질대사의 장애, 혈관손상, 심근경색 등에도 영향을 미친다고 한다.

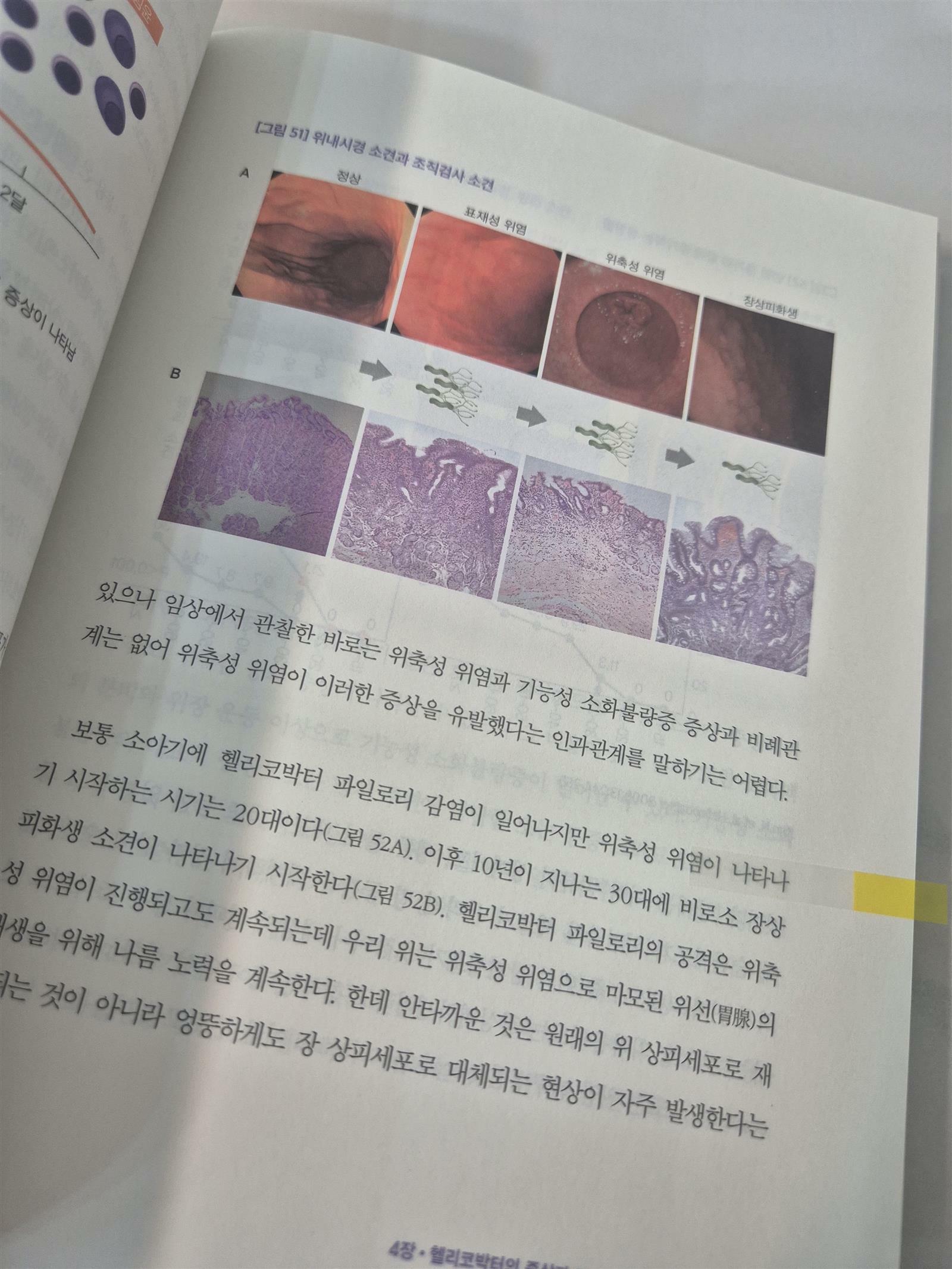

보통 소아기에 헬리코박터 파일로리 감염이 일어나지만 위축성 위염이 나타나는 때는 20대 시기이다.

헬리코박터에 의해 발생한 위축성 위염은 모두 위염으로 가게 되는 것일까? 그렇지 않다. 위암으로 진행될 위험률은 0.3%~0.8%정도라고 한다.