-

-

삶의 반대편에 들판이 있다면 - 문보영 아이오와 일기

문보영 지음 / 한겨레출판 / 2024년 5월

평점 :

'시는 어렵다'는 생각이 1년에 한 권의 시집을 만나는 일조차 저어하게 하는 듯하다. 그런데 문보영 시인이 색다른 일기 에세이를 출간하였다는 소식에 '시인이 쓰는 일기는 어떨까?' 호기심이 일렁였다.

<삶의 반대편에 들판이 있다면>

2023년 가을, 한국 시인으로 아이오와 글쓰기 프로그램(IWP)에 참여하게 된 문보영 시인이 아이오와에서의 색다른 경험으로 삶의 방향이 달라지게 된 이야기를 그녀의 감성으로, 언어로 기록하였다. 시를 접하기 전에 산문으로 만난 그녀는 참 독특하고 위트 넘치는 사람으로 다가왔다.

'아이오와? 어, 드라마 [무빙]에서 류승범이 자란 곳이 아닌가?' 고개를 갸웃거렸는데 역시나였다. 작가 또한 그 얘기로 이야기를 시작했다. 옥수수밭과 참혹한 아이들이 전부였던 그곳이 문보영 시인에게, 나에게 어떤 공간으로 재형상화될지 기대하며 페이지를 넘겼다.

작가들의 모임이라 글쓰기에 대한 이야기가 많을지 알았다. 하지만 생각보다 그렇지는 않고, 3달여의 시간 동안 터를 잡고 살았던 공간에서 벗어나 낯선 공간에서 낯선 이들과 어울려 프로그램 일정을 소화하는 과정에서 벌어지는 시간과 감정을 담았다. 일상의 무언가(사건, 사물, 사람)를 보고 각자 글로 풀어내고자 하는 자연스러운 흐름이 이어져 평상시 가졌던 글의 탄생에 대한 궁금증이 조금은 희석되기도 했다. 언어, 글, 책, 쓰기에 관한 색다른 시도들과 생각들을 IWP 활동을 기록한 이 책으로 관찰하는 재미가 쏠쏠했다.

30여 개국에서 온 작가들 중 1명인 문보영 시인은 많은 작가들이 자신이 태어난 곳을 떠나 다른 곳에서 정착하여 또 다른 언어로 창작 활동을 한다는 사실에 충격을 받았다고 한다. 그녀는 탈출 작가와 비탈출 작가로 표현하면서 자신의 세계를 돌아본다. 아이오와가 너무 좋아 떠나기 싫어 눈물 흘렸던 그녀, 영어로 시를 짓고 번역하며 즐거워했던 그녀, 들판에 나무의 길을 천천히 홀로 걷기를 좋이 했던 그녀가 떠올라 한국이 아닌 다른 곳으로 탈출한 언젠가가 당연하게 다가왔다.

You think out of box.

넌 지금까지 사람들이 세상을 본 방식과

다른 방식으로 세상을 본다.

한정되고 폐쇄적인 공간에서 나름의 시선으로 세상을 바라보고 소화하고 토해내던 문보영 시인이 아이오와와 IWP를 통해 테두리를 인지하고 정체성에 대한 입체적인 탐구를 감각적으로 접하고 다른 언어로 글을 쓰는 자유를 느끼게 되면서 서서히 변하게 되는 소소한 기록들이 사랑스럽다. 그녀가 보여줄 다음 이야기에 대한 기대와 호기심에 몸에 온기가 퍼져 나간다.

그녀가 쓴 산문은 일상적 언어 위에 그녀의 감정 필터가 살짝 덧씌워져 명랑하고 즐거웠다. 전망이 없는 방을 배정받은 작가들이 창밖으로 보이는 '종이컵'을 소재로 다양한 이야기를 창조하고 있는 와중에 길고 긴 글로 매니저를 설득하여 전망 좋은 방으로 배정받은 에피소드가 한 예이다. 탈출에 대한 내재된 욕구를 살짝 보여주는 이 이야기에서 두 개의 방 중 하나를 선택할 수 있음에도 처음 본 방에서 멈추는 그녀가 사랑스러웠다. '햇살에 푹 담갔다 건진 방'이라는 표현에 햇빛이 방 안의 모든 것들을 감싸 안아주는 광경이 절로 떠오르니 역시 그녀는 '작가'였다.

한국에서 웅크리고 살았다는 그녀는 아이오와에서 똑같이 웅크리고 살았지만 보상받는다고 느꼈다. 한국에서는 강해져야 한다고 다짐했지만 아이오와에서는 많은 사랑을 받아 변하지 않기로 했단다. 현실과 여행의 차이일 수 있고, 일상을 공유하는 존재들의 한정과 차이일 수도 있지 않을까 싶었지만, 그녀의 웅크림을 백번 이해하고 공감하기에 나 또한 아이오와의 'ㅇ' 음절에 무장해제되기로 한다.

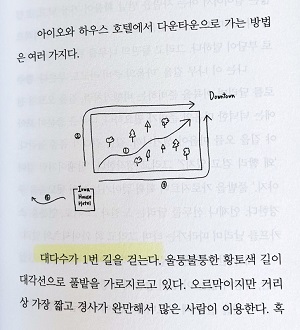

미국의 외딴 마을 아이오와의 외지고 낡은 하우스 호텔 - 하물며 철거 예정 -에서 다운타운으로 가는 길이 4가지다. 우리가 살아가는 방식과 맞닿아있다는 생각이 들었다. 가장 빠른 길이며 대다수가 걷는 길을 '삶의 길'로 '스트레스 존'이라 부른다고 한다. 평지를 걷고 언덕을 오르는 3번 길을 문보영 시인은 애용한다. 그리하여 '달의 영역(moon zone)'이라 이름 붙여진 그 들판을 걸으며 나무를 관찰하는 자신을 쫓겨난 자 아니 빠져나간 자라 말한다. 다 바라보는 삶의 중심에서 치열하게 살기보다는 작은 모서리에서 고즈넉하게 살기를 바라는 그녀가 보였다.

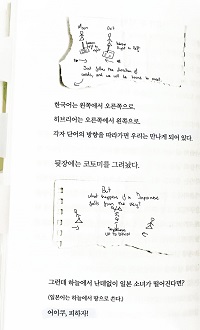

이중 언어를 사용하는 엑스포닉 작가와 이민자들과 아이오와에서 보낸 날들이 그녀를 자유롭게 이완시켜주는 기적을 지켜볼 수 있는 즐거움이 있었다. [닥터 두리틀]의 소년 토미 스투빈스와 앵무새 폴리네시아의 대화가 인상적이다. 여기서도 하나의 언어가 다른 언어로 대체되면서 벌어지는 놀라운 일이 일어난다. 문보영 시인의 말처럼 번역을 하다가 그렇게 되어버리는 것이다.

사람의 언어를 하지만 이해하지 못했던 폴리네시아는 두리틀에게 말들의 의미를 배웠다. '소리만 내다가 비로소 말을 하게 되었다'는 표현이 와닿았다. 그리고 영어를 잘 몰라서, 광둥어와 만다린어를 잘 몰라서 '자유롭다'고 느꼈던 그녀가 '이해하고 싶다'고 변화하는 순간 전율을 느꼈다. 살고 싶어 하네. 삶의 방향이 변하는 순간을 목도했다. 그리고 그녀의 변화와 탈출을 응원한다. 그러기 위해 그녀가 아이오와에서 깨우친 대로 지우기 전에 예전 작품들을 탐독해야겠다는 생각을 했다. 문보영 시인이 최승자 시인의 아이오와 산문집 [어떤 나무들은]을 통해 모든 게 다 지나가버린 자리에서 다시 읽기, 과거를 다시 살기를 하듯 나는 <삶의 반대편에 들판이 있다면>으로 아이오와 시절 이전의 문보영 읽기를 시작하련다. 그래야 언젠가 엑스포닉 작가로 마주하게 될 그녀에게 반갑게 인사할 수 있을 것 같다. 여러 언어로 삶을 입체적으로 바라볼 수 있는 경이를 발견한 그 순간을 행복한 순간이라, 항복한 순간이라 표현해도 다 괜찮다 느껴지니, 문보영 시인에게 설득당하고 있는 중이지 싶다.

Iowa is generous enough to forget things

and supportive enough to remember things.

아이오와는 네가 그걸 잊도록 널 관대하게 만들고,

네가 그걸 충분히 기억할 수 있도록 돕는다는 거구나.

한겨레 하니포터8기 자격으로 작성한 서평입니다.