-

-

단 한 사람

최진영 지음 / 한겨레출판 / 2023년 9월

평점 :

단 한 사람, 독보적인 글솜씨를 선보이는 작가, 최진영을 두고 말하는 게 아닌가 싶다. 책 제목인지 작가 소개인지 헷갈릴 정도로 적확한 표현이다.

단 한 사람/ 최진영 장편소설/ 한겨레출판

한겨레 하니포터7기로서 가제본으로 받아 읽어본 작품, <단 한 사람>

작품 분량 1/3밖에 되지 않아 이제 작가의 목소리가 들리는 듯한데 끝나버렸다. 아쉬움보다는 갈증이 커서 구매했다. 목화와 미수와 천자 그리고 나무의 이야기를 끝까지 지켜볼 수 있다는 사실에 비로소 안도하였다.

마음을 다해 명복과 축복을 전하는 일,

죽어가는 사람과 살아난 사람의 미래를 기원하는 일,

그것은 한 사람의 일이었다.

숭고하다 해야 할까? 가혹하다 해야 할까?

대물림되는 능력은 축복인지 형벌인지 저주인지 분간이 되지 않았다. 단 한 사람. 수많은 이들의 죽음을 지켜보면서 오직 한 명만을 구할 수 있는 현실 같지 않은 현실 앞에 놓인 세 여인의 수용과 납득은 달랐으며 결의와 저항 역시 차이를 보였다. 그들이 살아온 환경과 경험 그리고 손에 움켜쥔 정보가 달랐기 때문일까. 그들의 성향이 달랐기 때문일까.

꿈꾸는 것처럼 소환되는 구원의 일 자체가 경이롭고 놀랍기도 했지만, 세 여인이 자신에게 주어진 일로 인한 변화와 태도 또한 짧은 분량의 글을 읽으면서도 마음 언저리에 걸렸다.

프롤로그부터 장엄하게 시작된 이야기는 불가사의한 일들로 채워진다. 두 생명이나 한 생명처럼 서로의 뿌리가 하나로 얽힌 두 나무. 유구한 세월 동안 서로가 가까워지길 원했던 두 나무가 마침내 하나가 된 듯하였으나 아주 작은 인간이 한 나무를 베어버렸다.

수수께끼처럼 남은 그루터기.

그와 같은 죽음은 처음이었다.

그처럼 강제적인 죽음은.

그것은 죽음이 아니었다. 이별 또한 아니었다.

훼손이었다. 파괴였다. 폭발이자 비극이었다.

- 프롤로그 | 나무로부터 | 19쪽

자연이 자연에게 부여한 생명을 거두어들이는 흐름과 순환의 이치를 거스른 인간의 행위가 이 거대하고도 슬프고도 거룩한 이야기의 시작이었다.

일어났으나 일어날 수 없는 일을 겪은 미수와 복일 가족의 고통은 창자가 끊어질 정도로 지독했다. 갑작스러운 금화의 실종은 한 가족을 산산조각 내기에 충분했다. 이 수수께끼도 책을 구매하게 한 요인이었다.

미수와 복일의 다섯 아이들.

일화-월화/금화/목화-목수.

각기 다른 성정의 아이들에 대한 짤막한 글을 통해 구축된 가족은 그즈음 흔한 평범한 모양새였다. 자신을 제하고는 어울리는 이가 있다 생각하여 누구하고든 이어지고 싶어 했던 금화가 사라지게 된 것은 무슨 의미일까. 이어진 이들만 남은 가족 곁에 금화 대신 죄책감만 남았다.

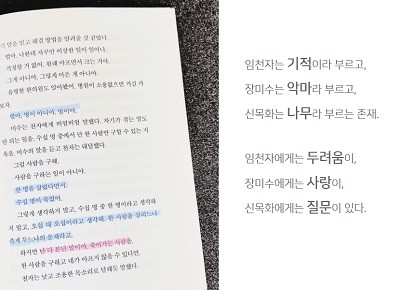

증명할 수 없으나 존재하는 것 편에서는 소환되어 단 한 사람을 구원하는 일을 하게 된 세 여인의 이야기가 본격적으로 펼쳐진다.

자신이 짊어진 일에 대해 받아들이는 방법도, 명령을 내리고 복종을 강요하는 존재를 부르는 이름도 다른 이 세 여인의 인생 이야기가 선선한 바람이 불어오는 이 계절에 온몸이 달아오르게 하였다가 소름 돋게 만들었다. 믿음, 신앙에 관한 근본적인 질문을 품은 채 부정하는 나이기에 악의 없이 잔인한 많은 이름으로 불리는 절대적인 존재에 대한 질문이, 의문이 깊어져 갔다. 소설 끝 목화의 경험이 쌓이고 쌓여 그가 깨달으면 나 또한 깨우칠 수 있을까. 단 한 사람의 목소리를 끝까지 들어야 풀릴 마음이다.

둘이었다가 하나가 된 나무.

부활한 나무.

시간을 초월한 생명.

무성한 생에서 나뭇잎 한 장 만큼의 시간을 떼어

죽어가는 인간을 되살리는 존재.

한겨레 하니포터7기 자격으로 작성한 서평입니다.