-

-

어쩌면 행복일지도

왕고래 지음 / 해피북스투유 / 2024년 12월

평점 :

브런치 2만 구독자라는 홍보문구에 끌렸다. 이렇게 인기 있는 작가들은 도대체 어떤 글을 쓰길래 사람들이 좋아할까 싶은 부러움이 있어서다. 표지를 열었더니 작가 소개가 인상적이다. 왕고래라는 작가 필명도 그렇고. 사람들의 “좋은 기분을 만들어 주는 것”이 어릴 적 꿈이었고, 지금도 변하지 않았다니 부럽다. <후회 방지 대화 사전>, <소심해서 좋다>를 썼다.

프롤로그를 읽는데 조금 무서웠다. 나도 비슷한 꿈에 시달렸던 기억. 무언가에 쫓기는지도 모른 채 무서워서 돌아보지도 못하고 달리기만 하던, 그리고 잠에서 깨던. 잡혔던가 아니면 그 반대던가. 아무튼 잠에서 깼지만 꿈에선 깨지 못하고 한동안 멍하게 있어야 했던 순간이 기억났다. 나를 무섭게 쫓던 것이 무엇이었는지 몰라 더 강렬했던 기억. 그건 작가의 말처럼 불행이었을까? 어쩌면 내 베개 밑에도 그 협곡은 존재하고 있었을까.

“고통을 숨기고 다가서는 내일, 덧없이 사라진 어제, 그사이에서 애쓰는 당신에게 고백한다. 사실 나도 그렇다고. 오늘도 불행했다고. 그것들을 베개 밑에 숨겨두고 어딘가에 있을 행복을 좇았다고.” 9쪽_프롤로그

누군가 그랬던, 행복은 찾는 게 아니라 오는 거라는 얘길 듣고 그럴싸하다고 생각했었다. 찾는 거라면 만사 제쳐두고 찾아다닐 사람들은 기실 많을 것이고, 그렇게 찾는다 한들 유효기간이라도 있으면 어쩔까 싶은 조마조마하는 마음도 있다. 한데 오는 거라면 매일이 불행하더라도 어쩌다 한 번씩 와주는 행복이 얼마나 소중할 싶어서 찾는 거보다는 오는 게 낫겠다 싶은 생각에 혼자 비실 웃는다. 어쨌든 작가 역시 베이스는 불행, 비슷한 부류인 듯하여 은근 좋았다.

오오. 작가가 작가만 아니라 심리학자의 냄새가 난다. 그것도 많이. 어차피 하는 이야기라면 대충이 아니라 ‘행복‘을 심리학자들이 집대성한 연구를 전문적으로다 해석해 낸다. 꽤나 멋지다. 하여간 이렇게 전문적이라서 신뢰가 그냥 팍 간다.

보통은 내가 행복한가,보다는 나는 불행한가에 대해 더 많이 생각하면서 사는 거 같은데(아닌가?) 아무튼 행복은 차라리 모르고 사는 편이 낫다고 하는 이 연구 결과의 의미가 행복을 추구할수록 혹은 사회가 그러라고 조장할수록 인간은 더 외로워지고 실패에 엄격해진다니 그야말로 놀랠 노자다. 무조건 행복하자는 개념은 좀 생각해 볼 문제일지도.

기본적으로 이 책은 재밌다. 행복에 대한 작가의 심리와 관련된 객관적 설명도 유익할뿐더러 글 자체가 재밌다. 어디서 이런 필력이 나오는 걸까? 어릴 때 월, 수, 금에 다녔다는 그 학원에서? 만약 아니면 내가 불행할지도. 학원도 안 다닌 필력이 이 정도면 참 불공평하다.

“행복을 추구하는 방식에도 문화적 차이가 있다. 예컨대 조화로운 관계가 삶의 만족을 결정하는 ‘집단주의 문화’에서는 사회적으로 의미 있는 방향으로 행복을 추구한다. 하지만 ‘개인주의 문화’에서는 주로 자기 자신 및 효능감에 집중함으로써 만족을 경험한다.“ 37쪽_행복과 해피는 다르다?

같으면서도 다른, 행복과 해피의 차이를 일목요연하게 알려준다. 문화권의 차이를 더해 설명하는 부분은 무릎을 칠만큼 공감했다. 그렇다면 동양권이며, 주로 차분함이나 여유로움 같은 데서 힐링을 찾는 대한민국은 과거에야 집단주의 문화라고 했다 쳐도 요즘은 완전 개인주의 문화라서 분명 행복과 해피를 헷갈려 하는가 보다. 그냥 뭐, 내 생각이지만.

이어지는 경제적 자유에 관한 글에도 인상적인 대목이 있는데 “돈 걱정은 막연한 눈치게임이 아니라, 비교할 대상을 명확하게 할 필요가 있다.”라는 문장이다. 물불, 사람 안 가리고 비교를 해대는 현대인을 꼬집는다. 나도 그런 면이 없진 않아 뜨끔했다. 예컨대, 아내와 차를 타고 가다가 나이 어린 사람이 뚜껑이 열린 차를 시끄럽게 붕붕 거리며 달리는 걸 보면서 나도 모르게 ‘부모 잘 만나서’라고 했는데 옆에 있던 아내가 ‘스타트 업 CEO’일지도 모르지’라고 해서 순간 부끄러웠다. 딱히 물욕이 없다고 생각했는데 그래도 비교되는 형편이라면 솔직히 가진 것에 만족하기란 쉽지 않은 세상이다.

"너는'다음 관객'이 아니었어. 내 인생이었지." 56쪽_팩트 중독

어찌 울컥하지 않을 수 있을까. 소개되는 울라이와 마리나의 22년 만의 재회에. 그리고 마리나의 고백에. 그래서 "팩트가 본래의 의미를 해치게 둘 수는 없으니"라는 그의 말에 동의할 수밖에 없다.

행복을 막 이과적으로 정리해 버리는 그의 정의에 그냥 좀 슬펐다. 행복을 상수에, 불행을 변수에다 굳이 끼여 넣으려는 사람들의 심리가 너무 뻔해서 격하게 공감돼서 그런 것일지도 모르고. 행복은 신기루처럼 잡히지 않는 녀석이니 어떻게든 매달리고 보는 거고, 불행이야 눈 떠서 감을 때까지 거의 대부분의 시간이라서 제발 좀 떠나가라 밀어내기 급급한 게 아니겠는가.

그나저나 상수와 변수가 이리 심금을 울릴 줄 누가 상상이나 했을까. 불행을 상수에다 쳐놔두면 그 외의 모든 시간인 변수에서 코딱지만 한 행복감이 느껴져도 엄청나게 기분이 좋을 테니 일상을 행복보다는 불행을 밑밥으로 까는 게 정신 건강에 유익할 수도… 이참에 염세주의자로 살아볼까?

72쪽_희미한 행복, 선명한 불행

나이가 좀 있는, 그것도 직업이나 사회적 위치를 가진 이들이 라때로 풀어놓는 그런 썰 와중에 특히 자신은 게임 폐인처럼 살았다고 얘기하면서 유독 환하게 빛나는 낯빛을 보일 때면 은근 자괴감이 들었다. 난 게임도 안 했는데 왜 이 모양이지?라는 생각이 들어서.

그런데 작가도 그런가? 게임 이야기를 하면서 침을 튀기는 느낌이 든다. 어쨌거나 나는 게임을 모르고 탱커와 딜러의 존재도 모르지만 버티기와 전략적 공격이 가능한 녀석들이라는 것을 이참에 배운다. 한데 그렇게 탁원한 능력치를 뒤바꿔 써먹고 있는 부류가 있고 그게 나라는 것을 콕 집어 지적하는 듯했다. 그래서 내가 빨리 지치고 무료해지고 뭘 해도 타격감 없이 잘되지 않았었다는 걸 이제야 깨달았다. 무엇 하는가, 나의 힐러여!

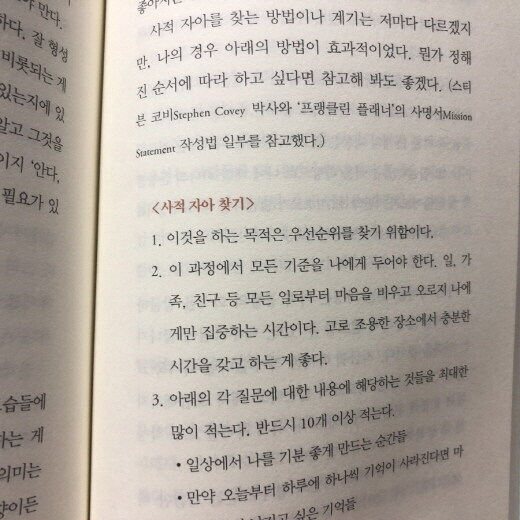

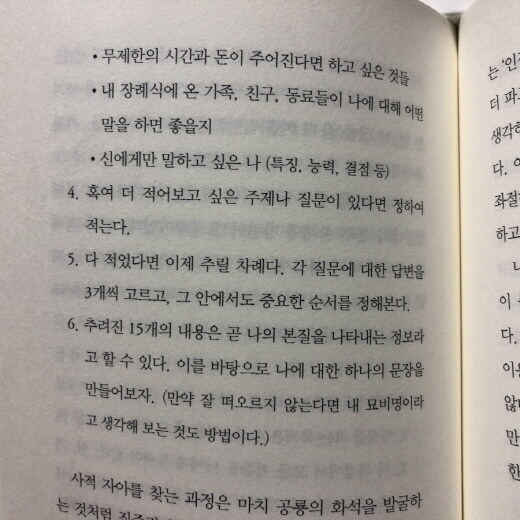

박쥐에 대한 편견을 박살 낸 '자아 찾기' 내용은 전율이 돋았다. 아마 책을 이미 읽었거나 그럴 예정인 사람도 이 부분에서는 다들 그러지 않을까. 사람들이 사회생활이 힘든 이유가 박쥐가 잃어버린 본질과 같지 않을까. 내가 뭘 좋아하는지 뭘 잘 하는지 몰라서 힘들고, 내가 어떤 사람인지 모르니 인간관계가 힘든 건지도 모르겠다. 그런 면에서 힘들지만(나는 정말 많이, 10이란 숫자가 이리 어마어마할지 몰랐다) 그가 자신은 효과적이었다는 <사적 자아 찾기>는 꼭 해보길 추천한다.

139쪽_본질에 다가서는 일

또 외로움과 고독감에 대해 구분해 주는데 이해가 쏙 됐다. 즉 외로움은 사회적 관계의 고립에서 오는 부정적 감정인데 반해 고립감은 혼자 있을 때 느껴지는 긍정적 감정이라는 것. 그래서 외로움을 줄이는 방법 중에 하나가 고독일지 모른다는 말에 공감하고 말았다. 버뜨, 이 고독의 시간은 어찌하다 보니 생기는 잉여가 아니라 스스로 선택한 시간일 때 정신건강의 안녕을 위한 효과가 크다니 쉽진 않을지도 모르겠다.

그리고 마지막. 에필로그를 읽으며 나(독자)의 행복이 안녕하길 바라는 그의 마음이 따뜻했고, 참고문헌을 보며 부끄러웠다. 그의 브런치 구독자가 2만이란 숫자를 부러워했던 것을, 글을 쓰려면 이 정도의 노력이 수반되어야 한다는 것을 생각하지 않은 채 용감하게 브런치 연재를 시작한 나의 무지가 그랬다.

아무튼 새해에 행복한 삶에 대해 성찰하고 잘 꾸려나갈 수 있게 주먹 불끈 쥐게 만들어 주어 고마운 책이다. 여러모로 강렬해서 강추한다.

예스24 리뷰어클럽 서평단 자격으로 도서를 제공받고 작성한 리뷰입니다