-

-

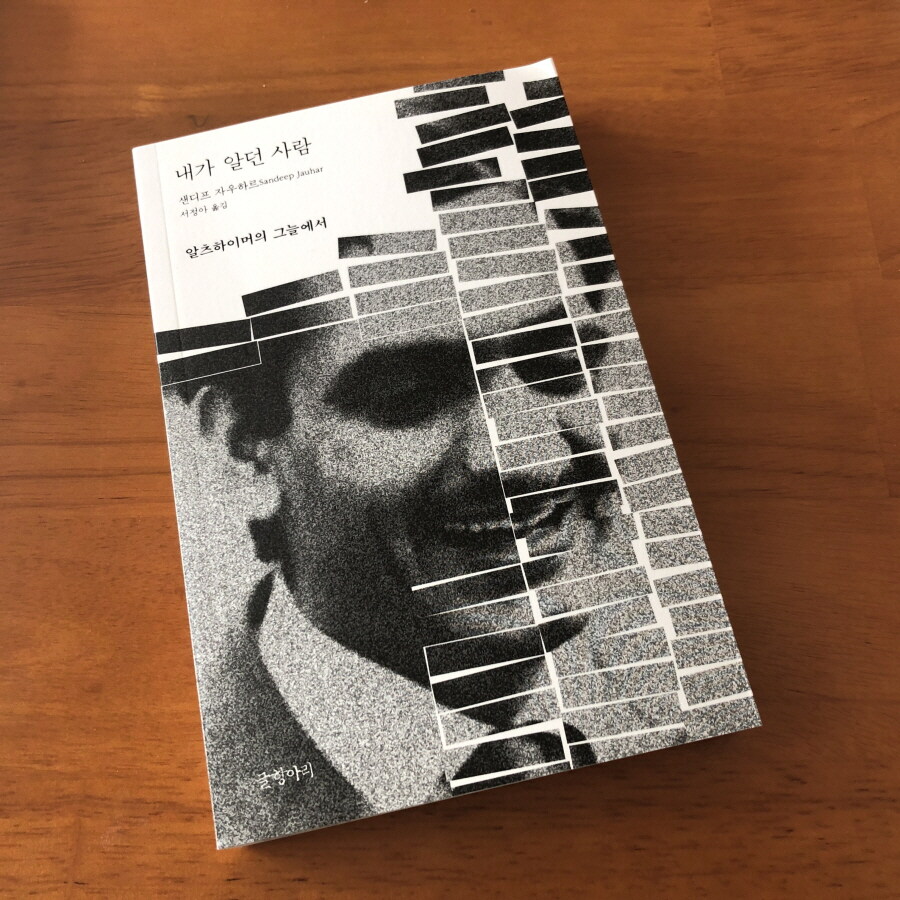

내가 알던 사람 - 알츠하이머의 그늘에서

샌디프 자우하르 지음, 서정아 옮김 / 글항아리 / 2024년 8월

평점 :

저자 샌디프 자우하르는 현직 심장내과 의사로 <뉴욕타임즈>와 <월스트리트 저널>에 정기적으로 다양한 의학 칼럼을 기고 하고 있으며, <인턴>, <의사 노릇하기>등 여러 책을 썼다. 그중 <심장: 은유, 기계, 미스터리의 역사>는 LA공립도서관 등 다수의 기관과 매체에서 올해의 책으로 선정되기도 했다.

책표지가 인상적이었다. 흐릿한 인물이 파편처럼 흩어지는 사진과 그 옆으로 조그맣게 쓰인 '알츠하이머'란 단어가 제목을 지나치지 못하게 붙들었다.

알츠하이머, 치매, 경도인지장애 같은 여러 가지로 명명되지만 결국 '잃어가'거나 '잊어가'는 무서운 질병에 대한 이야기를 현직 의사의 관점으로 썼다니 궁금했다. 혹여라도 현재 의학적 수준을 알 수 있을까 싶었다. 자주 방향을 잃거나 가끔 손주 이름을 잊고 종종걸음으로 걷는 아버지 역시 경도인지장애다. 때문에 책을 받아든 심정이 남다르다.

불과 두 페이지를 읽었을 뿐인데 시야가 흐릿해져 잠시 숨을 골라야 했다. 여든 다섯인 아버지는 점점 도덕적 규범에서 자유로워지고 있다. 그동안 억누르고 살아오신 걸까? 조용한 병원 대기실에 큰소리로 다리가 두꺼운 여성을 보고 자신의 허리만 하다고 말하면서도 천진난만한 아이처럼 웃는다. 그렇게 달라지는 아버지의 모습이 당혹스럽다.

노인 다섯 명 중 한 명의 빈도라니 오히려 다행이라고 해야 되는 걸까. 의사의 권고사항을 잘 지키면 진성 치매로 진행될 가능성을 낮출 수도 있다는 데도 전문가는 커녕 돌팔이쯤으로 얕잡는 아버지는 그런 권고사항을 지키지 않는 것이 사나이답다고 믿고 있다. 자신은 여전히 건재하다면서.

아버지의 병을 알게 되고 아버지가 뭘 좋아하는지 뭘 싫어 하는지 아버지보다 아버지를 더 잘 이해하게 됐다는 저자의 말에 꾸지람 받는 아이가 된 기분이 들었다. 나는 한순간이라도 아버지를 이해하려고 했던 적이 있었나. 평생 가정에는 소홀하고 무관심 했던 것들에 대한 분노 섞인 애증을 쏟아낼 뿐 아버지가 더 이상 아버지로서의 존재하기 어려운 지경임에도 그저 무심할 뿐인 것은 아닌지.

저자는 치매와 돌봄에 대한 현실적인 문제를 비롯해 병리적 부분의 내용도 함께 제시하면서 치매를 막연한 것이 아닌 치료할 수 있는 의학적 탐구로 접근한다.

46쪽

진료실에서 나와 엘리베이터를 타러 가는 단지 3분 동안 방금 들었던 진료 결과를 궁금해 하는 아버지를 보면서 단기기억을 잃어 가고 있음을 이해해야 한다. 그렇지 않으면 매번 반복되는 일에 신경이 날카로워질 뿐이라서.

그런데 신경외과 의사 스코빌이 헨리 몰레이슨의 측두엽을 잘라내고 난 후 단기기억을 상실한 과정을 보면서 씁쓸했다. 임상이라는 관점이긴 하지만 병의 원인이나 치료를 위해 몰레이슨의 측두엽이 난데없이 잘려 나갔기 때문에 '인간의 기억이 본질적으로 무엇이며 어떤 연유로 상실되는지에 대한 통찰력을 안겨준 일종의 선물과도 같은 사건'일 수 있었다는 저자의 표현은 공감하기엔 개인적으로는 무리가 있다.

그럼에도 두려움은 커진다. 아버지와 동행하는 시간이 많아지고 있는데 타인의 시선을 의식하지 않는 아버지의 말과 행동을 제지하느라 매몰차게 다그치는 빈도도 많아진다. 그때마다 자책하는 일이 반복되니 가슴 답답하다.

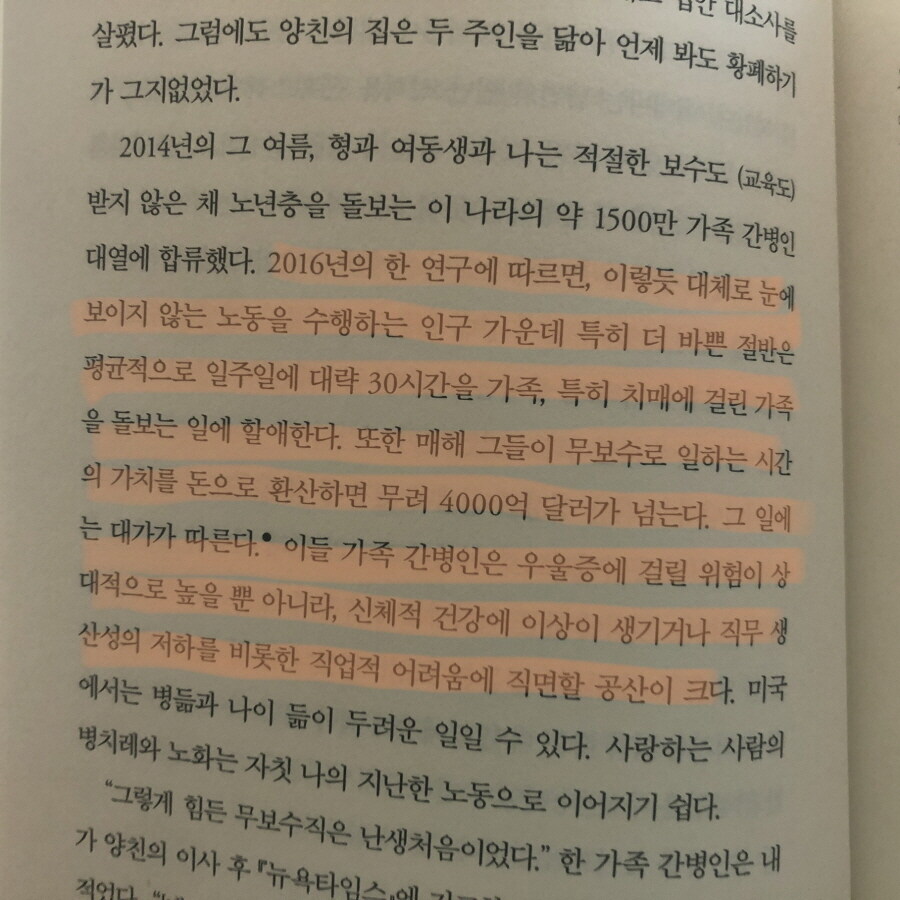

저자 역시 이런 돌봄의 현실적인 부분을 솔직하게 보여준다. 치매환자의 돌봄을 가족에게 의존하는 시스템의 문제는 현실적으로 경제적, 정서적으로 고립을 야기할 뿐 아니라 가족 구성원의 파탄을 초래할 수 있음을 꼬집는다. 이런 저자의 이야기가 그저 남의 얘기가 아님을 알고 있는 터라 뼛속까지 시큰하게 와닿았다.

222쪽

이 책은 기억을 잃어가는, 자신은 자신을 잊어도 아들은 잊지 말길 바란 아버지에 대한 기억이자 기록이며, 치매라는 질병에 대한 보고서다. 읽는 내내 환자가 아닌 내가 알던 아버지를 생각하게 했다.

출판사에서 도서를 제공받아 읽고 솔직하게 쓴 글입니다.