-

-

누가 우리를 속이는가 - 위험한 상술과 현명한 소비

안석호 지음 / 북레시피 / 2024년 10월

평점 :

보통 우리는 같은 범죄라도 ‘먹을 것’을 가지고 벌이는 못된 짓에 더 분노한다. 이 책은 그런 소비자를 속이는 상술에 대한 탐사보도를 토대로 미처 방송에 나가지 못했던 내용을 담았다는 소개 글에 부당한 일을 보도고 잘 참는 나인데도 정의감이 분기탱천했다.

행정학과 정치학을 두루 전공한 저자 안석호는 세상을 좀 바꿔보고 싶은 열망에 기자가 됐고 25년 째 그러고 있다. TV조선 <CSI: 소비자 탐사대>를 진행하면서 다루지 못했던 내용을 책으로 펴냈다.

'들어가며'에서 소비자가 재화를 구매하려는 순간 '을'의 위치가 된다는 설명에 잠시 멈칫했다. 왜지? 그건 소비자 입장 아닐까?라는 살짝 아예 '기울어진 운동장'이라 생각하나? 싶었다.

생산자의 입장에서는 팔려는 곳이 많으니 당연히 과다 경쟁이 불가피 할텐데 그들은 또 그들 나름대로 자신들이 '을'이라고 생각하지 않을까? 생산과 소비에서 '을'의 위치는 누구일까 궁금했다. 어쩌면 파는 쪽이든 사는 쪽이든 정보가 부족한 쪽일지도.

책 속에 담긴 32개의 사례를 다 보기도 전에 금세 수긍이 간다. 편법과 꼼수는 물론, 탈법을 위한 수단과 방법을 가리지 않고 부당 이익을 위해 거리낌 없이 소비자를 속이는 것이 자본주의 상술의 민낯이라는 지적은 충격적이지만 공감한다.

시작부터 강렬하다. 영국에서는 '실험된 모든 맥도날드 터치스크린에서 대변(프로테우스 균)이 발견 됐다'라는 기사가 실릴 정도였다니 상상이 가는가? 이 생각 지도 못한 비대면 뒤에 감춰진 터치의 위력에 소름이 돋았다.

이젠 키오스크 없는 세상을 생각할 수 없다면 터치가 아니라 음성 인식으로 바꿔야 하나? 아니 이것도 침은 튈 테니 다 배달로 해결해야 하나? 우린 바이러스의 공격을 막아낼 방법은 있을까? 놀라움에 별의별 생각이 꼬리를 무는데 이어지는 테스터 화장품, 호텔과 영화관 설명도 입이 떡 벌어진다. 레알 무섭다.

개인적으로 이해할 수 없는 설명이 있다. 뭐 저자도 들은 바를 옮긴 것에 불과하겠지만 살에 고름(농)이 낀다는 건 염증이 있다는 것인데 염증 부분만 떼어 내고 먹어도 전혀 이상이 없다는 B목 갈비 내용이다.

한데 이상이 없다는 건 당장 맛에 문제가 없다는 것이지 몸에는 분명 좋지 않을 텐데 그렇게 해롭지 않으니 먹어도 된다는 식의 설명은 심기 불편했다. 고름이 덕지덕지 붙었던 고기 부위를 먹는다고 상상하니 앞으로 갈비는 먹지 못하겠다.

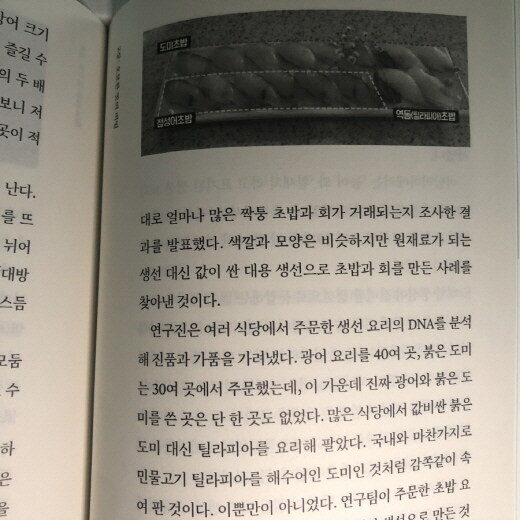

또, 즐겨먹는 회에 대한 내용은 더 충격적이다. 광어와 도미를 파는 음식점 70곳을 조사했는데 단 한 곳도 진짜 광어와 도미를 파는 곳이 없었다니 정말 믿기 힘들다.

그리고 깊은 불향의 짬뽕이나 쌀국수 같은 육수 내기의 고단함을 무색하게 만드는 마법의 가루는 장인의 입장에서는 미칠 노릇이겠으나 상도덕에서 비교적 자유로운 소비자의 입장에서는 몸에 해로운 재료가 아니라면 땡큐일지도 모르겠다는 이기적인 마음도 좀 든다. 요리를 못하는 사람들에겐 구원이 아닐까?

98쪽, '깊은 불 맛' 짬뽕의 비밀

107쪽, 알고 당하는 대역 모둠회

더 보자! 소비자 입장에서야 어차피 비용을 지불하고 먹는 거니 동물복지로 사육되는 유기농 돼지가 좋으리라는 건 이해한다. 그럼에도 한편으로는 그렇게 복지를 들먹일 정도로 애지중지 키우는 목적이 '먹기' 위한 사육이라는 게 좀 그로테스크 하다. 질 좋은 고기를 얻기 위해 복지 서비스를 제공한다니. 살짝 비틀어 이야기하면 복지 서비스를 받지 못해 사각지대로 내몰리는 사람이 얼마나 많은가를 의식해 보면 어떨까 싶기도 하다.

이 책은 방송에서 다루지 못한 탐사 취재 과정의 에피소드와 뒷이야기를 생생하게 현장감 넘치게 담았다. 그뿐만 아니라 비열한 업소를 고발하는 데만 그치지 않고 생산자와 소비자가 서로 상생하려 노력하는 생산자도, 또 어떻게 하면 현명한 소비자 될 수 있는지에 대한 방법까지 두루 다루고 있다는 점에서 칭찬할만 하다. 그리고 한참 들불처럼 번지던 대륙의 실수가 이제는 실수를 넘어 실력이 돼버린 제품을 보면서 언젠가 반도의 실수가 등장하는 날이 왔으면 싶다.

295쪽, 대륙의 실수 '차이슨'

들어보지 못한 소비의 차별 '핑크 택스'나 태극도령의 무당 쇼, 호텔의 봉사료 덤터기 등등 아예 몰랐거나 모른 척했던 일들을 보면서 읽는 내내 짜증은 말할 것도 없고 불안감이 적지 않았다. 귀신보다 더 무서운 건 사람이라지만 해도 해도 너무한다 싶은 인간들이 너무 많잖은가.

이 책에 등장하는 많은 업종과 업소들에서 행해진 파렴치하고 비인간적인 일들은 과연 지금은 사라진 일일까? 한 번이 어렵지 두 번은 쉽다는 데 여전히 그렇게 하고 있지 않을까? 혹시 이후 재탐사는 하지 않았는지 궁금했다. 악덕업자가 배불리 잘먹고 잘살면 좀 억울하지 않겠나.

이 책을 읽고 어쩌면 모르는 게 약이었겠다는 생각도 없진 않았다. 인간이 사회적 동물임을 감안하면 제일 무서운 건 사람을 믿지 못하게 되는 일이 아닐까. 신뢰가 사라졌다.

출판사에서 도서를 제공받아 읽고 솔직하게 쓴 글입니다.