-

-

가짜 환자, 로젠한 실험 미스터리 - 정상과 비정상의 경계를 무너뜨린 정신의학사의 위대한 진실

수재나 캐헐런 지음, 장호연 옮김 / 북하우스 / 2023년 11월

평점 :

저자 소개를 읽으며 소름이 돋았다. 자기 도취가 면역 수준으로 가득 찬 의사들에게 일침을 날리는 책이 되지 않을까. 이 책을 읽은 후에는 의식이 깨어있는 의사라면 삶이 어떤 형태로든 전후로 나뉘지 않을까 싶다. 밥그릇 싸움에 환자를 막 대하는 질 낮은 의사들에겐 경종을 울려주고.

고교 시절부터 <뉴욕 포스트>에서 인턴 기자로 필력을 키워온 저자가 어느 날 뜬금없이 조현병 진단을 받고 정신병원에 강제 구금되고 벗어나기까지의 경험을 통해 의사들이 온전한 정신과 정신이상을 어떻게 구분하는가에 대해 들었던 의문은 자연스럽게 로젠한의 실험에 닿았다.

그리고 정신질환의 '정상성'에 대한 의문은 눈으로 드러나지 않는 실체가 없다는 이유로 일련의 오진 사건들을 파헤친 로젠한 실험을 어떻게 그려냈을지 궁금해서 손에 땀이 날 지경이었다.

"정신질환은 병변이 눈에 보이지 않고 더욱이 환자가 자신의 병에 대한 인식이 없어서 진단에 의문이 제기되는 경우가 많다." 4쪽 추천의 말

시작 말머리에 소개된 영화 <충격의 복도>의 대사에서 한동안 멈춰있었다. 안산의 모 직업훈련학교에서 근무하던 2008년의 어느 여름이 생각났다.

책에 소개된 "정신병원에 들어가려면 일단은 미쳐야 해" 라는 대사가 어떤 상황에서 누가 한 말인지는 영화를 보지 못해 알 순 없다. 그런데도 이 대사가 그 날의 후텁지근한 공기를 끌어왔다. 정신병원은 들어가기 위해 일단 미쳐야 하는지, 일단 들어 가서 미치는 것은 아닌지 궁금했다. 어쩌면 로젠한도 그게 궁금했던 게 아닐까.

그날, 내가 가르치던 학생 한 명이 이른 시간 전화를 하고 아빠가 자신을 정신병원에 가두려 한다,는 다급한 말을 남기고 끊겼다. 그리고 사라졌다. 집으로 찾아가 봤지만 아들을 정신병원에 감금한 아빠는 만날 수 없었다. 한 달이 넘은 어느 날 공중전화로 그 학생은 아빠에게 화가 나서 소리를 지르고 컵은 부셨다는 이유로 그렇게 됐다며 흐느꼈다.

32쪽, '정신 병동으로 이송'

자가면역 뇌염, 자신의 몸이 자신의 뇌를 공격해서 벌어지는 신경계 이상이라는 간단하지만 명확하고 놀라운 이 사실을 의사가 모르고 있었다니 이게 더 놀라운 일인가? 그로 인해 오진이 있었고 그냥 의사가 시키는 대로 넘겼다면 전혀 다른, 그렇게 망해버린 삶이 되었을지 모르다는 저자의 경험은 뒷골 서늘한 충격이 아닐 수 없다.

누구의 불행을 보여 내 삶의 행복의 잣대를 들이대는 것이 옳지 않다는 것은 알지만 정신질환이 아닌 신체 질환으로 진단된 것을 두고 안도하고, 그러지 못한 사람을 두고 자신이 그렇게 되지 않았다는 것에 안도하는 저자의 회고를 보면서 나 역시 그러고 있음을 발견한다. 그렇지 못한 이들을 매우 안타까워하면서. 이 얼마나 무서운 일인가.

58쪽, 크레펠린과 프로이트의 등장

저자는 1887년, 탐사보도를 위해 정신병원에 잠입한 넬리 블라이를 시작으로 정신이상이든 생뚱맞게 그렇게 판정받은 사람이든 '절대로 나갈 수 없는 실성한 자들의 거처'인 보호 수용소의 삶이 어떠한지, 정신의학이란 비호 아래 정신이상자로 낙인 된 자들이 겪어야 하는 처참한 일들을 고발한다.

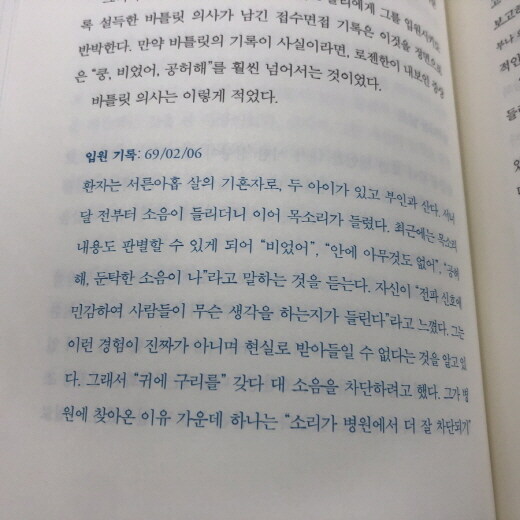

이런 정신병원 탐사기는 1969년에 진행된 심리학자 로젠한의 실험이 정신의학 진단에 대한 논문 그것도 사이언스에 실렸다. 그의 <정신병원에서 제정신으로 지내기>라는 논문에는 소름 끼치게 놀라운 사실은 가짜 환자 8명이 '쿵 thud', '비었어 empty', '공허해 hollow'라는 목소리가 들린다는 환청을 호소하고 그들을 진단한 의사는 그들에게 조울과 조현으로 구분해 진짜 환자로 만들었다는 폭로가 담겼다.

71쪽, 정신의학의 심장에 칼을 꽃은 실험

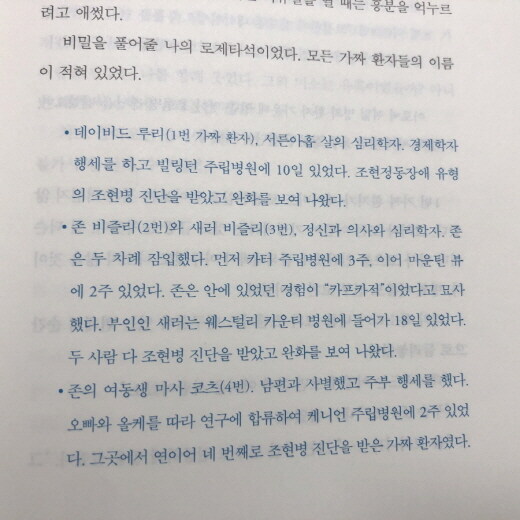

89쪽, 비밀을 풀어줄 로제타석

책을 읽으면서 우린 가짜와 진짜의 경계에서 얼마나 자유로울까? 진짜가 가짜로 판정되는 순간 진짜의 삶은 순식간에 가짜의 삶, 그러니까 모든 말이나 행동들이 정신질환자의 틀에서 해석된다는 것이 얼마나 끔찍한가라는 생각이 들었다. 우리가 정상에 집착하면 할수록 정상성은 비정상과의 경계가 모호해지는 것은 아닐까. 정상은 누가 어떻게 결정하는가?

"'우리가 조현병이라고 부르는 것이 지나치게 꽉 닫힌 우리 마음의 갈라진 틈새 사이로 빛이 새어 나오는, 정상적인 사람들 사이에서도 제법 흔한 증상임을 사람들이 알게 될' 날이 언젠가 오리라 믿었다." 102쪽, 광기에 대한 옹호

정신과 의사 랭의 믿음처럼 그런 세상은 여전히 올 생각이 없는 듯하지만 미쳐 돌아가는 세상에서는 예전보다 흔한 질병이므로 인식되기는 하다. 정신질환자가 많아질수록 온전한 정신의 경계는 사라지지 않을까.

157쪽, 넷째 날

270쪽, 드러나는 날조

잠입, 정신질환자들의 세상을 추상적으로 알고 싶지 않다는 학생들의 생각이 진단에서 병변을 추측하고 싶지 않다는 사명감인지 그저 호기심인지 단언할 수 없지만 그들의 주장으로 시작된 병원 탐사는 로젠한의 이야기처럼 "정신질환자들이 우리와 같은 사람임을 가끔 어쩌면 자주 잊는지도 모른다. 그들 역시 존엄성과 수치심을 느낀다는 것을. 선의로 무장한 봉사와 호기심 어린 질문 폭탄을 퍼붓는 것은 그들의 사생활을 침범하는 일"이라는 지적에 뜨끔했다.

로젠한의 지적이 있고도 거의 60년이 지난 현재에도 사회복지는 당사자의 자립을 돕는다는 허울 좋은 포장인 사례관리로 그들의 사생활을 열심히 캐고 있다. 이는 누구를 위한 선의인가라는 현실적인 생각을 하게 한다.

정신질환 진단 및 통계 편람(DSM은 현재 5까지 진행됐다.)이나 치료에 얽힌 진료기록을 포함한 생생한 로젠한의 실험이 고스란히 담긴 이 책이 현대 사회에서 폭발적으로 늘어나는 정신질환이 진단과 신뢰에 경종을 내릴 수 있음은 당연하다. 하지만 그렇다고 정신질환자에 대한 의료적 노력이 모두 부정될 여지도 있다는 부정적인 측면도 간과할 수 없다.

또, 한편으로 정신질환 그러니까 조현이든 양극성이든 정신장애로 진단된다는 것은 언제 터질지 모르는 위험천만한 폭탄처럼 안고 살아야 하는 것처럼 보일 수도 있다는 느낌이 든다.

그래서 정신질환자는 사력을 다해 피해야 되는 사람으로 인식될까 봐 염려스럽긴도 하다. 질병이든 질환이든 가짜든 진짜든 정신질환은 그저 병일뿐 사람 자체가 혐오의 대상이 되면 안된다. 정상성으로 장애를 더 이상 혐오로 만들지 않길 바라는 마음이 끝도 없이 커졌다.

출판사에서 도서를 제공받아 읽고 솔직하게 쓴 글입니다.