-

-

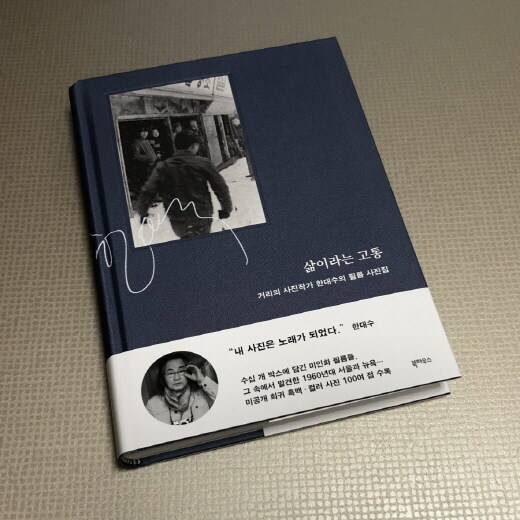

삶이라는 고통 - 거리의 사진작가 한대수의 필름 사진집

한대수 지음 / 북하우스 / 2023년 10월

평점 :

검열의 시대를 관통해 온 사람이라면 '물 좀 주소!'라는 노래, 아니 절규를 모르는 사람이 있을까? 그렇게 모든 것이 갈급한 시대를 담은 사진이라니… 그것도 그렇게 검열되던 한대수라는 인물 담아낸 세상이라니 궁금했다. 많이.

"우리는 모두 삶이라는 종신형을 선고받았다." 22쪽

종신형이라니, 그에겐 삶이 통째로 고통이었으려나. 하기야 이 시대 저 시대 가리지 않고 살아 남아야 하는 지옥 같은 세상에서 누군들 자유로울까.

내가 태어나기 10년 전이, 그에게는 전성기였다니…. 그와 나 사이에 새로운 차원의 공간이 순간 열린 느낌이 들었다. '물 좀 주소!', '행복의 나라로' 같은 그의 노래를 부르고 자랐던 나는 그를 동시대 사람이라 부를 수 있을까.

41쪽

83쪽

그의 시선을 따라 가다가 1969년 뉴욕의 어느 거리, 원숭이가 올려진 히피 남자의 손목에서 멈췄다. 그의 가죽 팔찌에 달린 시계는 1986년, 고등학생이던 내 팔목에도 채워져 있었다. 흑백의 기억이긴 하지만 그때의 시간으로 느리게 되감긴다.

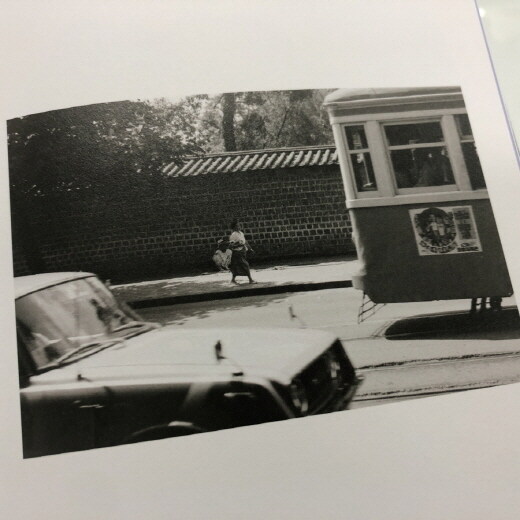

1969년에는 있던 창경원과 전차는 1979년에는 창경원만 남았을까? 엄마 손잡고 창경원에 가서 호랑이를 보고 기겁한 일은 기억이 있는데 전차를 탄 기억은 없다. 기록에는 서울전차는 1968년까지 달렸다는데 그의 사진은 1969년으로 기억한다. 뭐 어떠랴 그 시절을 떠올리는 것만으로 충분한 것을. 절로 입가에 미소를 짓게 된다.

태극기 아래 돌아 보는 여인이 그녀일까? 빨리 감기로 감아 버리는 그의 연애사는 잿빛에 가깝다. "뉴욕에서 이혼을 결정하는 파트너는 주로 여자다"라는 그의 말은 잡지 못하고 놓아주어야만 했던 마음이 짙게 베였다. 어쩌면 후회일지도. 명신이 떠난 후 그의 삶이 피폐했을까 마음이 쓰였다.

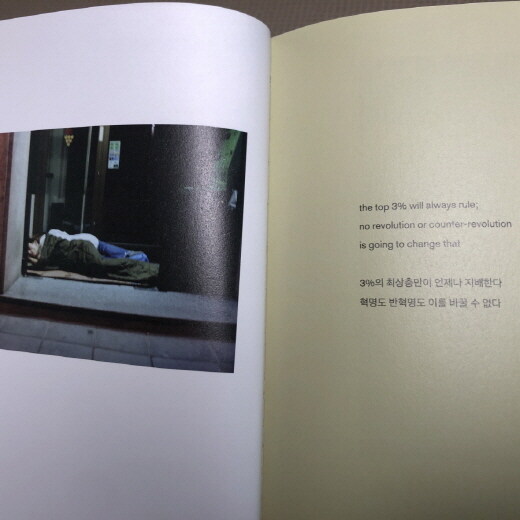

"매일같이 늘어나는 이 슬픈 인간들을 보면 더욱 마음이 아파 진다. 홈리스가 전 세계적으로 늘고 있다. 비단 뉴욕뿐 아니라 세계적 현상이다. 이 현상이 자본주의가 최고로 발달된 사회의 결과물이라면 정말 슬픈 일이다. 똑같은 한 인생, 똑 같이 아름다운 꿈을 가지고 태어났을 텐데, 쓰레기 취급을 받는 인생이 되어 버렸다…. 사람들은 오늘도 그들 앞을 무심하게 무심하게 지나간다." 161쪽

홈리스, 우리가 인상을 찌푸리거나 측은한 시선을 짓게 되는 또 다른 이름 노숙자. 대학을 막 입학했던 1989년, 숙대 앞에서 친구들과 진탕 술을 먹고 비틀거렸던 그곳에 박스를 이불 삼아 누워있던 그들이 있었다. 삼삼오오 무리 지어 체온을 나누던 그들의 안녕을 걱정했던가 떠올려 보지만 기억에 없다. 추워도 너무 추웠던 그때의 한파가 몰아닥친다.

그가 담아낸 세상 곳곳에 있는 그들의 사진들은 그렇게 무심히 지나쳤던 일을 아프게 끌어 당긴다. 세상 여기저기에 흩어져 여전히 그 자리에서 그 고통의 밤을 지샐 그들의 안녕을 걱정하게 한다.

179쪽

책장의 대부분은 그가 바라본 1960년 대의 거리사진이 담겼다. 그리고 짧게나마 굴곡진 그의 인생 이야기도 있다. 또 그의 삶의 철학이나 따라 부르던 그의 노래가 어떻게 세상에 나왔는지 알게 되는 건 덤이다. 아티스트 한대수를 이해하기 이만한 책이 있을까.

출판사에서 도서를 제공받아 완독 후 솔직하게 쓴 글입니다.