-

-

WHAT 왓? 15 거미는 왜 알주머니를 차고 다닐까? ㅣ WHAT왓? 파브르곤충기편 3

고수산나 지음, 김성영 그림 / 왓스쿨(What School) / 2002년 6월

평점 :

절판

아이가 곤충에 관심이 많다 보니, 자연스럽게 파브르 곤충기를

한번 읽어 봐야겠다고 생각했습니다.

그런데 여러가지 <WHAT?>시리즈를 통해

과학을 어려워하지 않고 쉽게 받아들이는 아이를 보면서,

파브르 곤충기 역시 망설이지 않고

<WHAT?>으로 선택했습니다.

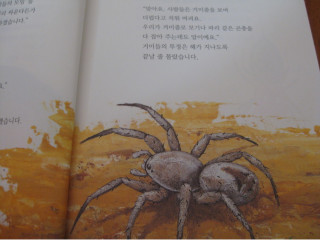

파브르의 집 근처에는 늑대거미라고 부르는 독거미가 많이 있었다고 합니다.

그는 이 거미를 관찰하면서 집의 모양, 먹이를 기다리는 방법, 먹이를 잡았을 때의

방법 등을 연구했습니다. 파브르는 배짱이와 여치를 이용하여 늑대거미의 독을

실험하였습니다. 곤충들이 금방 죽을 정도로 독은 무시무시했지요.

심지어 늑대거미의 독은 곤충들뿐만 아니라 두더지까지도 죽게

만들 정도로 치명적인 것이었습니다.

어느 날, 세상의 모든 거미들이 모여서 모임을 만들었습니다.

거미들은 서로 싸우거나 잡아먹는다든가 하면 추방하기로 약속합니다.

그러나 지루함을 느낀 늑대거미 포포는 가장 먼저 자리를 뜹니다.

늑대거미라 불리우는 것은 늑대처럼 먹이를 향해 달려드는 거미라는

이유 때문입니다. 어린 늑대거미는 집을 파지 않고 땅 위를 기어다닙니다.

그러다가 먹이가 나타나면 날쌔게 덥쳐서 먹이를 잡습니다.

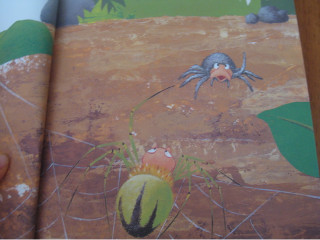

하지만 포포는 점점 자라서 배가 둥굴게 부풀어 오르게 됩니다.

뚱뚱한 배 때문에 더 이상 날쌔게 움직일 수 없게 된 것이지요.

하지만 포포와 같은 독거미 종류는 거미줄을 치지 않습니다.

대신 땅 속에 구멍을 파고 살지요.

포포는 딱딱하게 말라버린 거친 땅을 찾았습니다.

기름기가 없고 푸석푸석한 황무지가 늑대거미에게는 천국과 같은 곳입니다.

포포는 집을 짓기 위해 구멍을 파기 시작했습니다.

마치 우물 같은 긴 구멍이 완성되었습니다.

포포의 집 구멍은 땅 위로부터 30센티미터 정도 깊이입니다.

마지막 부분에는 옆으로 약간 꺽어져 들어가 있습니다.

바로 먹이를 기다리며 포포가 숨어 있을 곳이지요.

"아이, 배고파, 먹이가 빨리 걸려들어야 할 텐데."

하지만 참을성이 많은 포포는 며칠 동안 아무것도 먹지 않고도

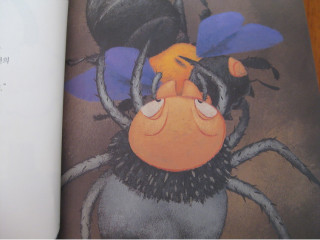

지낼 수 있습니다. 며칠이 지나, 포포의 집 안으로 호박벌이 기어들어 옵니다.

하지만 포포는 쉽게 나서지 않습니다.

" 저 녀석은 무서운 독침을 가지고 있어. 때를 기다려야 해."

잠시 후 포포가 후닥닥 구멍 위로 올라갔습니다.

그리고 단숨에 호박벌의 목덜미를 깨물었습니다.

만약 포포가 호박벌의 목덜미 대신 배나 가슴을 물었다면,

호박벌은 구멍 안을 윙윙거리고 날아다니며 몸무림쳤을겁니다.

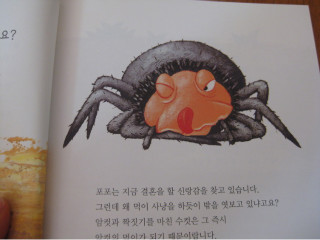

포포는 지금 결혼을 할 신랑감을 찾고 있습니다.

그런데 독거미는 짝짓기를 한 후에 수컷을 잡아 먹는 경우가 많습니다.

포포는 자기 보다 덩치가 훨씬 작은 수컷을 잡아먹어 버렸지요.

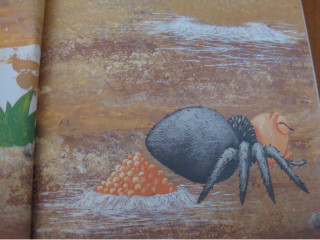

알을 낳을 때가 되자, 포포는 거미줄로 모래 위에 그물을 칩니다.

포포는 둥그런 방석 중심으로 가서 노란색의 끈끈한 알 덩어리를 낳았습니다.

그리고 다시 배 끝을 움직여서 알 덩어리 위에 거미줄을 덮어 씌우는 일을 합니다.

다음에는 둥긍 방석을 묶고 있는 거미줄을 다리로 잘라 버립니다.

자르고 난 뒤에는 이빨로 방석을 물고 가장자리를 말아 알을 감쌉니다.

포포가 알을 감싸자 깨끗하고 예쁜 알이 생겼습니다.

앵두만한 작은 크기지만 튼튼한 거미줄로 만들어져 있어서 안전하답니다.

" 이 알주머니는 무슨 일이 있어도 절대 떼어 놓지 않을거야."

늑대거미는 알주머니를 소중하게 여겨서 몸에서 떼어 놓지 않고

꽁무니에 매달고 다닙니다.

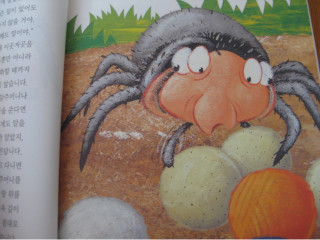

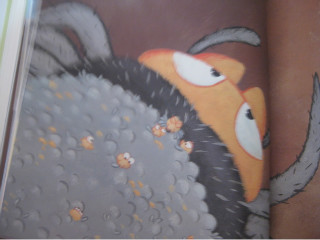

알을 낳은 지 한달 가까이 지나자, 알주머니에서 새끼들이 꾸물꾸물

나왔습니다. 포포는 새끼들이 나오자 그토록 아끼던 알주머니를

쓰레기처럼 버립니다. 알에서 깨어난 새끼들은 포포의 다리를 타고 등에

기어 오릅니다. 새끼들은 등 뿐만 아니라 꽁무니와 가슴에도 붙습니다.

실수로 땅 위로 떨어진 새끼 거미들은 부랴부랴 어미의 등 위로 올라갑니다.

새끼들은 포포의 다리를 사다리처럼 잘 이용하거든요.

<WHAT?> 시리즈는 중간에 아이의 흥미를 끄는 질문이 등장합니다.

답은 바로 제시되지 않습니다.

내용을 몰입해서 읽거나, 과학적 상상력을 발휘하면 맞출 수 있습니다.

우리 아이는 질문이 나오는 페이지를 가장 좋아해서,

책을 볼 때마다 그 페이지를 미리 찾아보곤 합니다.

답이 무엇인지 지식으로 받아들이는 것은

이미 지식정보시대를 넘어서는 현 시점에서 큰 의미가 없을 듯 합니다.

사고할 수 있는 힘을 기르는 것 - <WHAT?>의 가장 큰 특징입니다.