-

-

인간을 읽어내는 과학 - 1.4킬로그램 뇌에 새겨진 당신의 이야기

김대식 지음 / 21세기북스 / 2017년 3월

평점 :

왠지

나 자신과 내 인생이

허무해졌다.

왠지 이 책을 대하고서

내 인생 , 내 정체성에 대한

혼란이 생겼다.

나라는 존재는 무엇일까.

그냥 1.4kg의 뇌에 불과한가?

나는 존재하는가?

책에서 말하듯이 지금 이 순간

강렬하게 느낄 수 있는 나라는 존재는 무엇일까?

지금 내가 알고 있는 나일까?

내가 알고 있다고 믿고 있는 나일까?

책에서는 나를 나라고 생각하는

분명한 근거가 뇌라고 한다.

우리는 뇌를 통해서 살아간다고 한다.

하지만 책을 읽으면서

드는 의문점은 더 생긴다.

나라는 존재는 왠지

큰 존재같았는데

생물학적으로 뇌의 한덩이

같다는 생각이 ...

그 뇌에 의해 내 자신이

켜지고 꺼진다는 사실이

왠지 허무하다라는 생각이 들기도 했다.

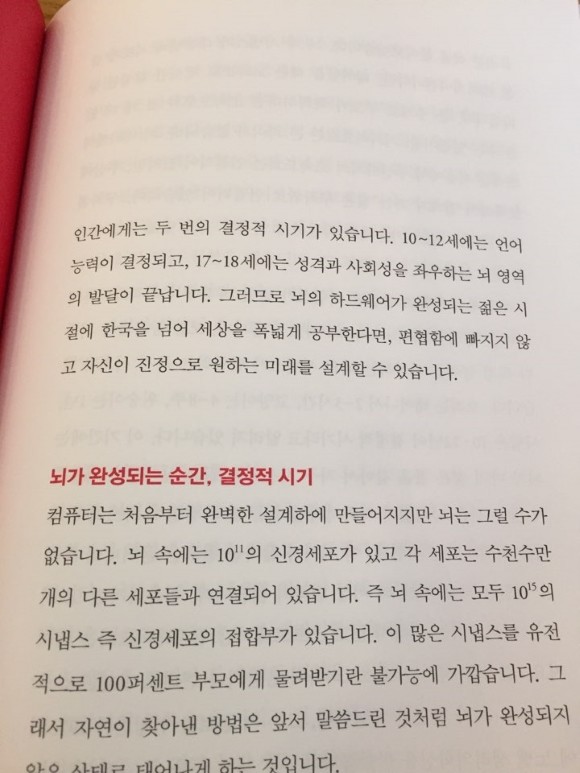

인간에게는 두번의 결정적 시기가 있다고 한다.

10~12세때 언어능력결정

17~18세때 성격과 사회성 좌우하는 뇌 영역 발달 end!

뇌과학에서도 우리가 믿고 있는

이 사실들에 대해

그 사실은 옳다라고 이야기해주는 것 같았다.

그래서 우리는 어릴때 언여공부를 위해

조기유학을 시키느라

정신이 없지 않는가.

왠지 저게 완벽한 사실이라면 너무

서글프다. 난 이미 때가 지난건가.

하지만 또 다른 생각.

아 뇌는 그래도 계속 변하니까.

계속적으로 다른 길을 만들어주면

되지 않을까. 라는 조그만 희망.

그리고 앞으로 내 자식이 태어난다면

뇌의 하드웨어가 완성되는 젊은 시절에

많은 것을 보고 , 듣고 경험하게 해주는게

너무 중요하다는 생각이 들었다.

필자도 많은 경험들을 한게 나중에

도움이 많이 되었다 라고 하였던게

생각난다.

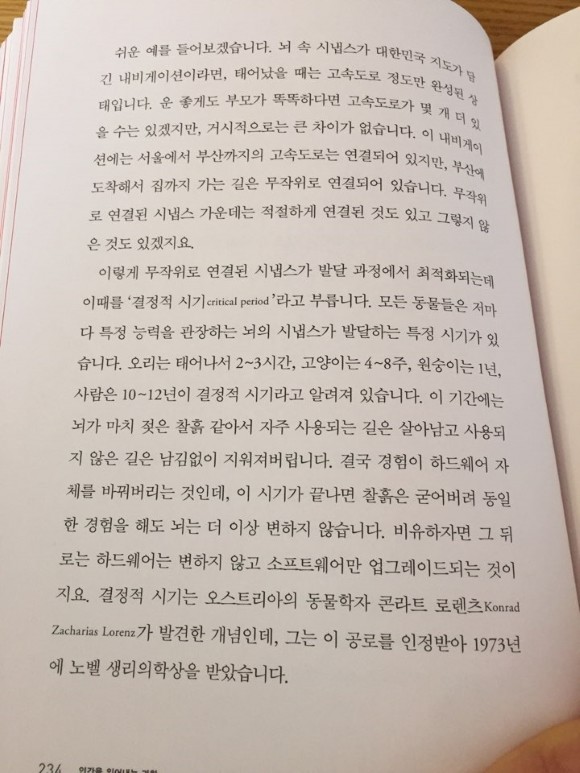

경험은 왜 중요한가.

앞서 이야기했듯이

생각의 프레임이 좁으면

뇌의 발달이 활발하지 않을테고

그러면 앞으로의 생각의 프레임도

작게 살아갈 것이다.

그래서 경험이란건 중요하다.

특히 젊은 시절 뇌의 발달이 활발할때

가장 경험을 많이 해야하고

또 나이들었다고해서 포기할 것이 아니라.

정해진 일, 정해진 루트만 가지말고

새로운 다른 일들을 많이 해봄으로써

뇌의 새로운 길도 개척해나가야 하지 않을까

라는 생각도 문득 들었다.

나를 바꾸는 방법이 있는가?

책을 전체적으로 읽다보면

나를 바꾸는 방법 또한

뇌를 많이 사용하고 또 다른 뇌의 길을

만드는 것이란 생각이 든다.

생각의 프레임을 넓히고

경험을 다양하고

폭넓게 하고

새로운 영역들을 많이 개척해 나가는 일

모든 생물은

태어나 자라난 곳에 최적화된

뇌가 형성된다고 한다.

그래서 늑대의 아이로 태어나

다시 인간의 세계로 적응하고

인간의 언어로 말하는 건

불가능하다는 것이다.

그래서 예전에 늑대소년이

인간사회에 적응하지 못했던

이야기가 그렇게 나왔나보다.

(여기서도 그래서

나는 경험의 참 중요함이

느껴졌다. 그리고 시작의 중요함도)

나라는 존재는 뇌 없이는

불가능한 존재이다.

요즘은 인공지능이 인간을 대신할 수 있다

라고 말을 하고 있지만.

사실상 그건 불가능하다고 한다.

높은 수준의 지능이 있는 문어나 돌고래 같은 동물은 물론

인공지능 기계나 식물인간, 태어나기 전의 아이도

의미를 만들어내지 못하며

인간이 사라진 세상에서

문화와 예술은 존재할 수 없다는 것이다.

기계가 인간이 하던 기계적인 일들을

대신처리하고 , 또 알파고처럼, 인간의 지능을 뛰어넘을 수는

있지만. 예술, 문화를 창조할 수 있을까?

또 지식이 아닌 지혜를 만들어낼 수 있을까?

그리고 뇌가 있어야 나 자신일 수 있지만.

내가 나라고 아무리 증명해도

타인과 사회가 아니라고 하면

의미를 잃는다.

나는 진공상태로 존재하는 것이 아니라

상대방이 어떻게 생각하느냐에 따라

나라는 개념이 만들어지기 때문이다.

즉 타인과 사회적인 영향을

절대적으로 받고 있기 때문이다.

처음에

인간이 읽어내는 과학을 읽으면서

뇌로 풀어나는 나의 이야기에

왠지 뇌...로 국한된 내가 너무

허무하다는 생각이 들었고

중간엔 이런 뇌의 기능이 나를

만들어가는게 신기했으며

나를 만드는건

뇌 뿐만 아니라.

사회적인 경험, 타인, 문화,예술 등을

거쳐가면서 존재함을 알면서

안도가 되기도 하였다.

그리고 또 한 가지 .

마음에 들지 않는 나의 모습을

바꿀 수 있겠다라는

생각도 하게 된 것 같다.

새로운 경험을 많이 하고 싶다는

생각도..