-

-

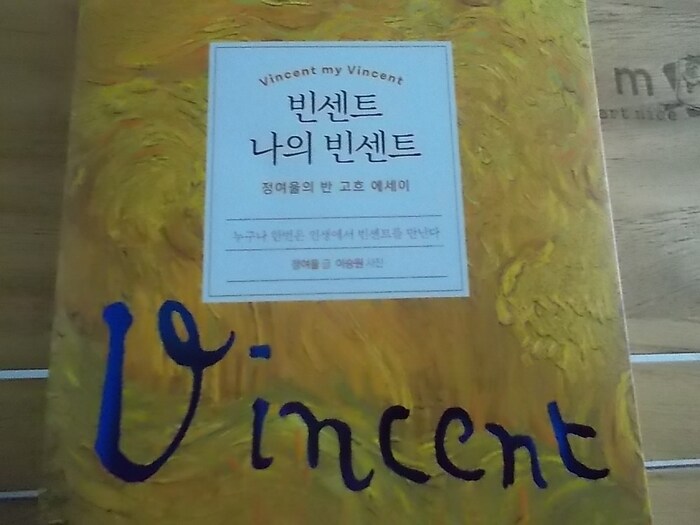

빈센트 나의 빈센트 - 정여울의 반 고흐 에세이

정여울 지음, 이승원 사진 / 21세기북스 / 2019년 3월

평점 :

'아픔을 재료로' 예술을 창조한 것이 아니라 '아픔에 맞서기 위한 불굴의 용기'로 그림을 그렸음을 믿는다.'

이번엔 '고흐구나~~' 저자의 작품을 몇 권인가 읽어서인지 왠지 모르게 저자와 빈센트 반 고흐는 잘 매치가 되지 않았다

내가 아는 저자는 행복한 가정에 태어나 작가로도 경제적으로도 성공한 사람이 과연 평생 화가로 성공은커녕 자립적인 생활조차 하지 못해 막냇동생인 테오에게 평생의 짐으로 결과적으로 마지막에 그가 자살을 한 것도 어쩌면 유일한 지지대였던 테오에게까지 버림받았다는 상실감 때문이 아니었을까 하고 생각될 정도로 비참한 인생을 살다간 사람을 과연 어떻게 이해를 할 수 있다는 것인지~ 하는 묘한 괴리감이 먼저 든 것도 사실이었다.

하지만 저자가 바라보는 고흐는 역시나 내가 가지고 있던 고흐와는 조금 아니 많이 다른 거 같다는 생각이 들었다.

일본에 고흐의 해바라기가 한 점이 있다는 것은 알고 있었지만 미술관이 아닌 보험회사에 걸려 있으리라고는 생각하지 못해서 조금 의외였다.

언젠가 조카와 함께 보러 갔었던 고흐 미디어 아트전이 생각나기도 했다.

그 전시회에서 고흐의 자화상들을 슬라이드로 보여주는 부분은 계속 보고 있노라면 왠지 모를 삶에 대한 허무함이 들었던 기억이 난다.

그때 생각했다.

그의 비참한 인생사 같은 건 아예 모른 채로 그의 작품을 감상할 수 있었다면 얼마나 좋았을까~~

하지만 그의 인생사를 알기에 그의 작품들 하나하나가 하나의 그림이 아닌 고흐라는 사람이 느낀 세상이라는 것을 알 수 있다는 것도 있을 것이다.

생각해보면 저자의 고흐는 인생을 열정적으로 살아간 순수한 영혼의 소유자 그 자체였던 거 같다.

자신의 여건 같은 건 생각하지 않고 동생에게 경제적으로도 심리적으로 의지하면서도 세상에 대한 타협점을 찾을 생각은 하지 않고 그저 자신이 좋아하는 그림만을 그린 이기적인 사람이라고 생각되는 점도 있었다.

만일 그가 테오의 부탁대로 조금은 팔릴만한 그림을 그리고 경제적으로나마 독립적인 생활이 가능했다면 테오도 그렇게 빨리 세상을 떠나지는 않았을지도 모른다는 생각도 들었다.

테오를 제외한 다른 가족들에게는 평생 이해도 사랑도 받지 못한 채, 그의 짝사랑의 시작은 가족으로부터 시작되어서 결과적으론 세상을 짝사랑한 그의 사랑이 표현된 그림이 그 많은 해바라기인 거 같았다.

일요일 오후 내내 책을 읽다가 어느 부분에선가 눈물이 왈칵 흘렸다.

세상에 끝까지 버림받은 아니 지금 생각해보면 버림받은 쪽은 그가 아니라 세상이 아니었을까~ 끝끝내 자신이 살고 있는 세상이나 다른 사람들의 사정 같은 건 무시한 채 감정적으로 자기 하고 싶은 대로 다 하고 산 그가 단지 위대한 예술작품을 남겼다는 이유만으로 끝끝내 피해자로 남아 동정을 받는 거 같다는 생각도 떨칠 수가 없지만 저자처럼 그의 작품을 실제로 본다면 아마 이런 생각을 할 여유 같은 건 없을지도 모르겠다는 생각도 들었다.

이 책은 고흐를 좋아하는 사람들에게는 잘 모르고 있던 그의 작품들도 볼 수 있고, 고흐라는 사람에 대해서 그리고 그가 그린 사람들과 그가 사랑했던 것들에 대해도 알 수 있는 좋은 지침서가 되어줄 것이다.

나는 분명 고흐의 팬인데 저자가 그토록 부러워하는 그의 열정이 사실은 재능 있는 사람이 가진 이기심으로 보여서 오히려 테오에게 더 마음이 갔다.

테오가 죽은 뒤에 고흐의 작품이 지금 이 정도 성공을 거둔 것도 결국은 고흐를 불안하게 만들었던 테오의 아내와 '꽃이 핀 아몬드 나무'의 주인 조카 덕분이었으니 생각해보면 테오가 형의 이름을 아들에게 붙인 것 또한 이런 책임감을 준 것이 아닐까 하는 생각도 들었다.