-

-

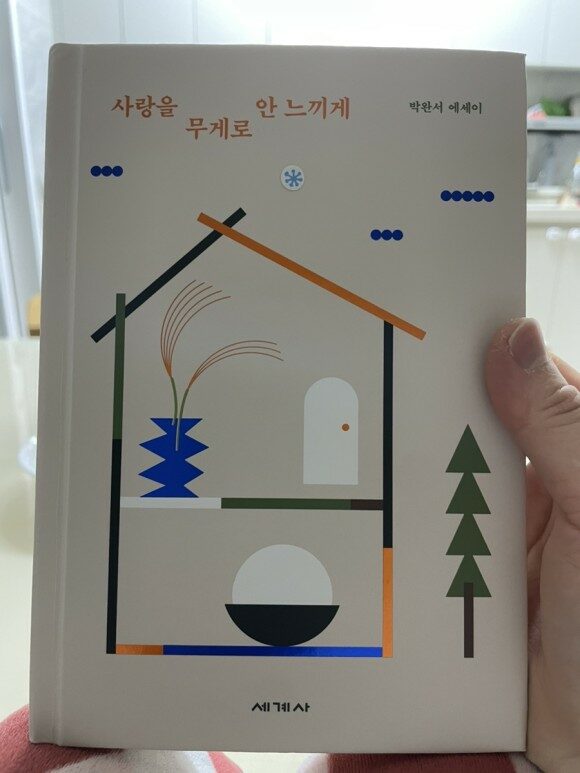

사랑을 무게로 안 느끼게

박완서 지음 / 세계사 / 2024년 1월

평점 :

책을 처음 받아보았을때 너무 따스함이 느껴지는 표지였다. 집인데 문이 있고 큰 화분에 갈대가 꼿혀있고 달인듯 흰밥이 가득 쌓여있는…

문은 언제나 편하게 들어오고 나갈수 있는 느낌.

고봉밥은 따스한 밥 냄새가 고소하게 나는 정겨운 엄마 밥상. 화려하진 않아도 정겨운 냄새가 나는 우리 집 냄새.. 표지를 봤을때 느껴지는 느낌이었다.

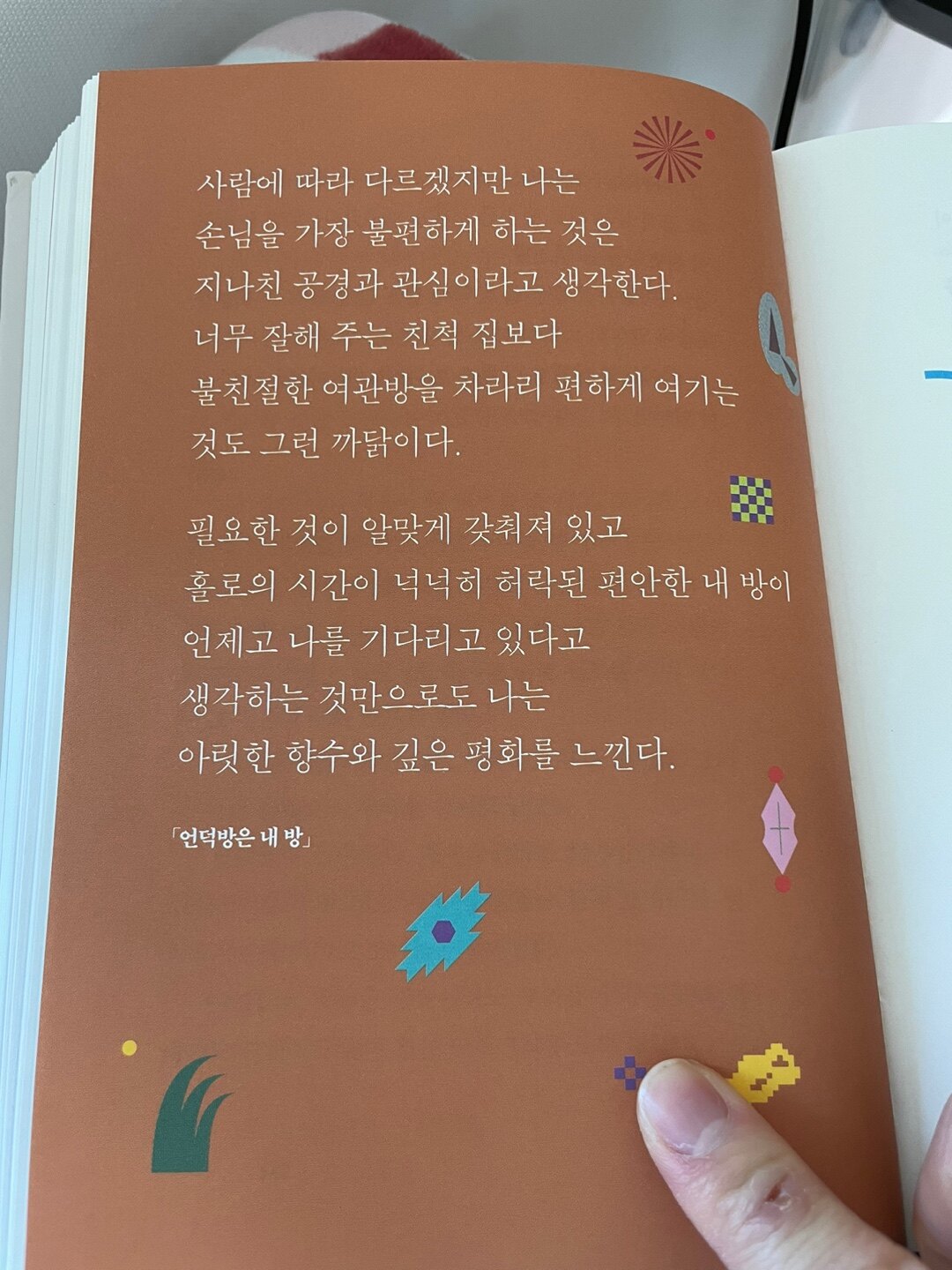

박완서 선생님 작품을 많이 읽어보지 못했고.. 이번 에세이가 처음인데 첫장부터 술술 읽히지는 않았다. 다소 어렵기도 하고.. 선생님의 정서가 조금 낯설기도 했다. 하지만 표지를 넘기면 나오는 <사랑이 결코 무게로 느껴지지 않기를,세상에서 가장 편하고 마음 놓이는 곳이기를..> 이 말이 뭉클하게 다가왔다.

이런 사랑을 받아보았을까.

내 부모가 준 사랑이 이런 사랑이었을까.

나는 아이들에게 이런 사랑을 주고 있는가.

이런 사랑을 줄 수 있는 부모인가.

남편에게 이런 사랑을 줄 수 있는가

이런 사랑을 받고 있는가.

책 속에서는 작가 박완서, 엄마 박완서, 사람 박완서의 모습이 많았다

엄마 박완서 선생님이 나오면 엄마인 나와 엄마였던 나의 엄마가 많이 돌아보면서

추억, 감사, 애틋함, 고마움, 안쓰러움이 많이 느끼게 되었다.

내가 엄마 되었던 나이는 35세.

우리 엄마가 엄마가 되었던 나이는 25세.

직업 군인이었던 아빠를 따라 평생 살아왔던 도시를 떠나 각 지방을 떠돌아 다니며

친정이나 시댁의 도움 없이 아이 둘을 키워왔던 엄마.

나 역시도 육아를 하다보니 아이를 좋아하는줄 알았던 나는 아이를 그렇게 좋아하는 사람이 아니었고 좋아하지 않아도 잘하는 분야 일수 있는데

안탑깝게도 육아는 나에게 최적화된 분야는 아니었다.

체력도 약하고 멘탈도 강하지 않고 어렸던 우리 엄마는 요즘처럼 육아에 대한 정보도 없었던 시대였고 소위 엄마 나와바리가 아닌 낯선 곳에서 결혼, 육아를 동시에 시작해야 했었다. 그리고 아프셨던 엄마가 임신 중 돌아가시면서 감정을 추스를 새도 없이 그저 흘러가고 해결하고 헤쳐나가야만 했다.

글속에 박완서 선생님은 소위 아닌 척이나 그런 척이 없었다. 그저 솔직하게 담백하게 털털하게 툴툴거리기도, 새가슴으로 조마조마 하기도 그런 솔직한 모습들이 시작했을 때의 낯설음 보다는 반가움과 익숙함으로 바뀌어 갔다.

책 속에 나오는 사회적 상황은 공감하기 어려운 부분도 많았지만 우리 어른들은 이런 시간들을 지나왔구나 이해할 수 있는 부분에서 숙연해지기도 고개가 끄덕여지기도 했다. 지금 우리가 누리는 많은 순간들이 수많은 어른들의 희생과 투쟁과 응원이 있었기에 가능하다라는 생각도 했다.

책을 읽으면서 너무 반가웠던 한 부분은 내가 소위 요즘 세대 아이들에게 느끼는 세대차이를 책 속 박완서 선생님도 동시에 젊은 사람들에게 느꼈다는 것이고 시간의 흐름 속에서 반복되어지는 공감대가 느껴져 웃기도 했다.

책 뒤편에는 박완서 선생님의 따뜻한 사물의 기억으로 유품들이 사진으로 소개되어 있다. 아꼈던 물건들, 편지들을 보면서 이미 고인이 되신 선생님을 원래 알고 있었던 사람으로 느끼게 해주는 친근함을 느낄 수 있었다. 동시에 내가 현재 아끼는 물건은 뭔지, 애착하는 것들은 뭔지 돌아보게 되기도 했다.

우리 모두 이번 생이 처음이듯, 오늘날 우리가 느끼는 삶의 고난과 사회 문제들은 연속적이고 반복적이어서 닮은 부분이 많다. 작가 박완서는 누구나 공감할 수 있는 언어로 보편적인 일상의 모습과 삶의 이면을 누구보다도 예민하게, 놓치지 않고, 포착해 낸다.

그의 눈길이 닿고 생각이 머물러 있던 당시의 사건과 상황, 주제가 고스란히 담긴 이 세삼한 기록을 통해 30여 년간 우리 사회가 어떤 고민을 했고 어떻게 변화해 왔는지 찬찬히 들여다볼 수 있다.

이야기에 가만히 귀 기울이면, 애써 찾지 않아도 날카로운 해안과 따뜻한 인정, 희망을 잃지 않길 바랐던 한없이 깊은 그의 마음이 자연스럽게 스며들어 있을 것이다.

책 뒷편에서..