-

-

명치나 맞지 않으면 다행이지 ㅣ 쏜살 문고

이지원 지음 / 민음사 / 2016년 7월

평점 :

세상에는 이해하지 못할 일들이 참 많다. 애써 이해해보려고 하지만 어느 정도 힘써도 이해할 수 없다면 그냥 이해하지 않는 게 더 편할 수 있다. 넓다고 하면 넓을 수도 있는 이 세상에, 좁다고 하면 좁을 수도 있는 이 세상에 이해하지 못할 일들은 너무 많다. 그때마다 나는 '똥이 무서워서 피하냐, 더러워서 피하지.'라는 생각으로 살아가려고 노력한다. 아니, 그렇게 살아야 이해 못할 것이 많은 이 세상에서 살아갈 수 있을지도.

≪명치나 맞지 않으면 다행이지≫. 이처럼 재치 있는 제목의 산문집을 만나본 적은 없었다. ≪명치나 맞지 않으면 다행이지≫는 세상의 불편한 것들을 불편한 시선으로 꼬집어 주는 명쾌한 책이다. 저자 이지원의 시선으로 본 한국 사회는 불편한 것 투성이다. 그리고 자연스럽게 저자 이지원은 그것에 대해 불평한다. 처음 그 불평을 읽을 때 '이렇게 비꼬아서 생각하면, 세상 살아가기는 참 힘들겠다'라고 생각이 들며 인상이 찌푸려지기도 했다. 그러나 읽다 보니 나는 차마 말하지 못할 말들까지 불평하는 그의 태도가 굉장히 시원하게 느껴졌다.

살면서 맞닥뜨리는 갖은 의문을 풀어 줄 답은 책에 있지 않다. 자신에게 무심히 묻고, 서툴게 대답하다 보면 연결된 매듭이 풀리듯 해답이 하나둘 떠오른다. 일하면서 느끼는 보람, 이루고자 하는 목표, 지키고 싶은 자존심, 내 편과 경쟁자, 역사의 한 페이지라고 느끼는 순간순간…… 이처럼 실제로 존재하진 않지만, 각자 알아서 규정해야 할 가치가 모두에게 숙제처럼 주어진다. 사색의 시간에 상상력을 발휘하여 이런 추상적 가치를 당돌히 규정할 수 있을 떼, 우리는 이 세상을 다른 사람의 눈이 아닌 나의 시선으로 바라볼 수 있다. (p.122)

돌아서면 잊을 허깨비 정보를 탐독하며, 다들 나보다 잘 사는 것 같은 질투심에 정신 못 차리고 있지는 않는지. 불안에 등 떠밀려 이것저것 따라 해 봤자 생각만큼 신나지 않을걸. 다른 사람의 성공담에 의지해서는, 스마트폰을 통해 전해지는 잡지식에 휘둘려서는 내 삶을 살 수 없다. 회식 건배사가 그렇게 중요하다면 인터넷에서 건배사를 검색할 일이 아니라, 햇빛 좋은 날 회사 한구석에서 차 한잔 마시며 내 동료들과 나누고 싶은 말을 차분히 고민해보면 어떻겠는가. (p.62)

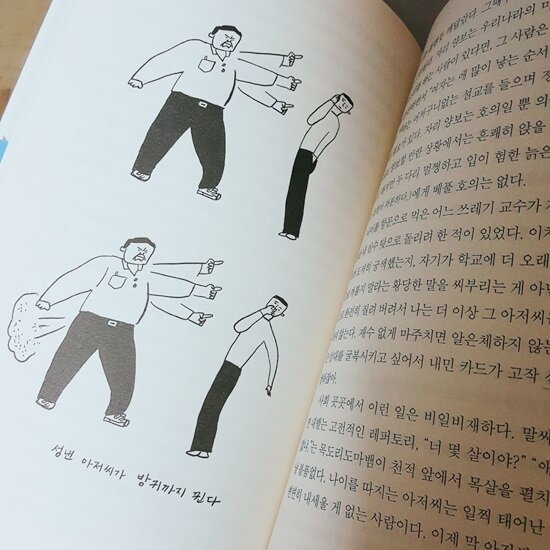

과자 봉지 뜯는 방법을 설명하면서 이윤만을 추구하며 상업적인 상품들만 내놓는 기업, 동네 빵집은 안중에도 없게 만드는 파리바게트와 같은 대기업들에 얽매이는 사람들의 태도, '돈 없다, 시간 없다'라며 입으로 불평하면서도 자신의 힐링을 위한답시고 주말마다 차를 끌고 꽉 막힌 도로로 나가거나 머스트 해브 아이템(must have item)을 외치며 온갖 쓰레기들을 만들어내는 뉴타운 사람들에 대해 아니꼬운 시선으로 바라본다. 그러나 그 시선들을 결코 '불평'으로만 느껴서는 안된다. 저자 이지원의 불평만큼, 아니면 그보다 더 많은 불평들은 사회가 문제를 가지고 있다는 증거이기 때문이다.

뉴타운 주민은 오늘도 크고 작은 희망을 걸고 물건을 사 모은다. 버려진 소파, 장롱, 탁자를 볼 때마다 홀로 쓸쓸하다. 20평형 월셋집에 천연 면피 북유럽 가죽 소파 풀 세트를 들여놓고, 그 위에 드러누워 치킨을 먹으면서 주말 예능 프로그램을 보겠다는 어느 뉴타운 주민의 가열한 야망이 곰팡내 나는 스펀지와 함께 차갑게 식어 버렸음이 애석하다. 바로 어제까지만 해도 우리는 저 물체에 몸을 기대고 위로를 구하지 않았던가. (p.73)

≪명치나 맞지 않으면 다행이지≫의 불편한 시선들에 다 공감이 되면서도 유독 눈길이 가는 불평이 있었다. 교수의 시선으로 바라본 '대학'의 부조리에 대한 것들. 대학에 가면 더 넓은 공부를 할 수 있다는 것은 다 새빨간 거짓말이었다. 신입생 때 만 해도 대학에 다니면 내가 진짜 하고 싶은 일들이 무엇일지 발견할 수 있을 것만 같았다. 그동안 내가 하고 싶은 일을 못 만난 것은 대한민국의 사교육이 낳은 폐해라고 믿으면서. 그러나 4학년이 된 지금, 나는 대학이 오히려 내가 진짜 하고 싶은 일들을 못 만나게 만드는 장애물이라는 생각이 들었다.

다들 열심히 공부하고 노력했지만 A를 받는 학생의 수는 정원의 30%로 정해져 있는 괴상한 학점 부여 시스템은 어느 순간 모든 학생들을 학점에만 매달리게 만들었다. 쓰지도 않는 교재를 구입하게 만들어 놓고는, 수업은 교수님의 개인 PPT로 진행하면서 과제와 시험은 수업 내용을 달달 암기한 사람만이 만점을 받을 수 있는 이상한 수업 방식을 따라가다 보니 시간은 훌쩍 지나있었고 나는 어느새 4학년이 되었다. 그리고 뭐, 하고 싶은 일들도 찾지 못했다. 학생을 상대로 '돈'을 원했던 또 하나의 기업인 대학은 졸업장을 발부해주는 기관처럼 느껴질 뿐이다.

사실 나 같은 대학 4학년 나부랭이가 이렇게 글을 쓴다고 해서 누군가 들어줄까,라는 생각도 종종 해본다. 세상엔 이해하지 못할 일들 투성이인데, 그것들에 대해 내가 이야기한다고 해서 누군가 들어주고 공감해주고 더 크게 이야기할 힘을 주기는 할까. 그런 점에서 ≪명치나 맞지 않으면 다행이지≫는 굉장한 카타르시스를 느끼게 한다. 고구마 100개 정도 먹은 답답한 이 세상에 그나마 뻥 뚫릴 만한 시원한 사이다 한 모금 같은 불평이랄까.

많은 사람들이 읽고 자신의 이야기임을 깨닫고, 양심이 찔리고…… 그래서 조금씩 세상이 바뀌어 갔음 좋겠다.