-

-

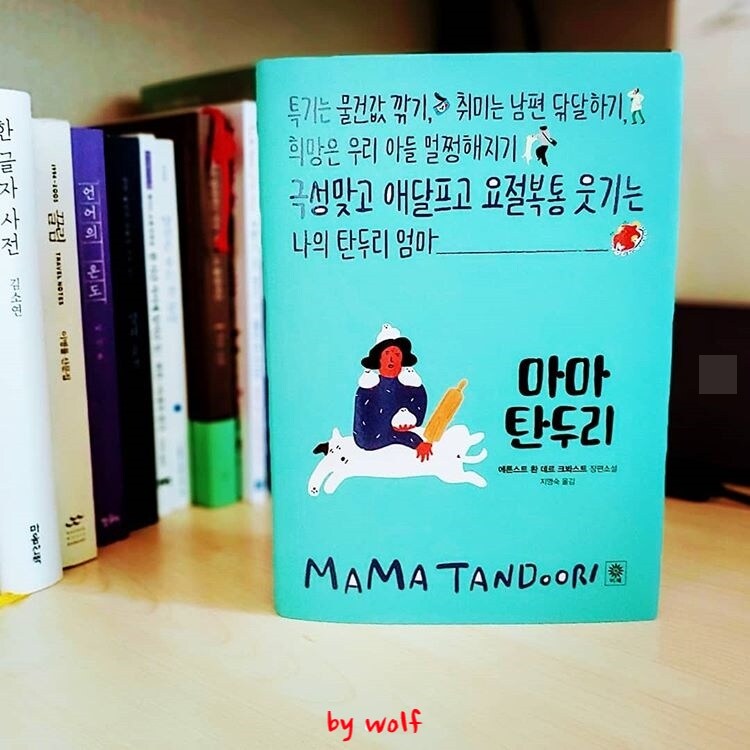

마마 탄두리

에르네스트 판 데르 크바스트 지음, 지명숙 옮김 / 비채 / 2019년 3월

평점 :

인생의 행로를 지나다 우리 어머니와 우연히 마주친 사람이라면

누구든

자신이 길을 잘못 들었다는 결론을 내릴 수밖에

없었으리라.

|

1969년 여행 가방 두 개를 들고 네덜란드에 도착한 마마 탄두리.

도착하자마자 여행 가방을 침대 밑에 두고 간호사 근무에 들어갔다.

파키스탄 태생으로 전쟁으로 인도로 피난 온 마마 탄두리는 가난과 전쟁 두 가지 인생 고난을 어릴 때부터 몸소 겪은

사람이다.

신분제도가 있는 인도에서 그녀는 어느 배의 선장을 간호했다.

가문의 대를 이을 장손인 선장과의 사랑은 이루어지지 않는다. 실연의 상처를 안고 네덜란드로 향한 마마

탄두리.

그녀는 선장과 절절한 편지를 주고받지만 이루어질 수 없음에 마음은 더 괴로울 뿐이었다.

그리고 네덜란드에서 그녀는 그녀에게 반한 한 남자의 청혼을 받아들인다.

어머니가 아버지의 말을

들어준 일례는 아버지의 청혼을 받아들인 것이며, 그게 그러니까 처음이자

마지막이었다.

|

걸핏하면 밀방망이를 들고 내리치며 호통을 치고

물건값은 무조건 반값 이상으로 깎고 보며

집 한 채 값도 서슴없이 깎아내는 이 어디에도 없는 캐릭터의 마마 탄두리는 얼핏 그저 웃기기만 한 에피소드의 주인공

같다.

하지만 그토록 오랜 세월이 지났어도 전쟁의 악몽에서 소리를 지르며 깨어나고, 제일 믿어 의심치 않았던 큰아들이 지적장애인으로

판명되고, 그것이 그들의 큰 아들을 잠깐 옆집에 맡기고 그들이 처음으로 산책을 반 시간 정도 하고 돌아온 날 이미 경기를 일으키고만 아들에 대한

죄책감으로 매일을 살아내야 하는 어미의 심정이라면 너무하다 싶을 정도의 막무가내식의 마마 탄두리의 행위를 이해할 수 있는 바탕이 되지 않을까?

하는 생각도 잠시 해본다.

이 이야기는 한 가족의 가족사를 담아냈다.

|

어쩌면 나는 벌써

그때부터 폭탄이었다. 언젠가 우리 가족을 파괴시키고 말 폭탄.

폴란드 시인 체스와프 미워시의 표현을 빌리면, "한 집안에 작가가

태어나면 그 집안은 일단 끝장이다."

|

탄두리 엄마의 셋째 아들이자 이 책의 저자인 에른스트는 경제학을 공부했지만 엄마의 바람을 져버리고 작가가

된다.

그리고 그의 가족사를 적어 책으로 만든다.

유럽에서 공존의 히트를 하고 엄마도 유명인이 되었지만 마마 탄두리에 대한 이야기는 마냥 재밌지만은 않다.

가난한 나라에서 살기 좋은 유럽으로 온 탄두리 엄마에게 그곳은 말짱한 것을 버리는 나라였는지도 모른다.

인도에 있는 가난한 사람들과 가족들을 생각하며 그녀는 쓸만한 모든 쓰레기들을 주워와 집안에 쟁여 놓는다.

싼 물건은 고양이 밥이라도 잔뜩 사다 쟁여 놓는 그녀의 모습에서 공짜라면 양잿물도 마신다는 옛말이 생각난다.

우리 어머니도 실은 통행증을 필수로 지참하고 다녀야만 할 사람이었다. 성명, 생년월일과

아울러 "당신의 행복한 삶을 위해서라면 가능한 신속히 이분의 곁을 벗어나십시오."라는 경고문이 명시된

통행증.

|

가족을 위해 자신을 희생하는 스타일이라기보다는 자신을 위해 가족을 희생(?) 시키는 스타일이랄까?

이 책을 읽으며 네덜란드 사람들이 참 약해(?) 보인다는 생각이 드는 건 비단 나뿐일까?

탄두리 엄마가 한국에 살았어도 과연 저 행동들이 먹혔을까? 하는 의문이 들었다.

그리고 지적장애인 아들과 더불어 마마 탄두리 역시 마음의 장애가 있는 분이 아닐까 싶다.

뭔가 풀지 못한 응어리가 그녀 안에 가득해서 무엇이든 뜻대로 되지 않으면 안 되는 성격을 형성했는지도

모른다.

그녀 곁에서 묵묵히 참아내는 그녀의 남편이 정말 불쌍하다는 생각을 아니할 수 없는 이야기다.

|

어머니의 먼 과거는

어둠의 장막이다. 나는 그에 대해서 아는 게 별로 없다. 수치심의 자물쇠가 어머니 입을 꼭꼭 걸어 잠가버렸다. 그럼에도 어머니는 거지나

다름없었던 생활, 그러니까 아주 까마득한 오래전의 삶에 대한 악몽 때문에 아직도 한밤중에 잠을 깨곤 한다. 비명 소리 끝에 입을 벌린 채 깨어난

어머니는 심야의 어둠으로 위안을 삼는다. 어머니의 기억 속 깜깜한 절벽 보다는 몇백 배 더

밝으니까. |

가난의 기억은 지금 모든 걸 풍족하게 가지고 있으면서도 그것들을 다 누리지 못하게 만든다.

여행을 갈 때면 가방만 수십 개는 싸야 하고, 숙소를 정하지 않고 싼 곳을 찾다 자동차에서 먹고 자고,

어딜 가던 상대를 윽박질러 자기가 원하는 걸 쟁취하는 이 인도 탄두리 엄마.

어쩔 땐 짠하고

어떨 땐 너무하다 싶고

어쩔 땐 제정신이 아닌 것도 같고

어떨 땐 참 별난 캐릭터란 생각이 든다.

그럼에도 그런 삶을 같이 살아내고 있는 가족이 있음에 묘하게 안심이 되기도 한다.

작가는 이 이야기를 아름답게 채색하거나 어머니의 그런 행동들을 동정심으로 이끌지 않는다.

적당한 거리를 두고 적어간 이야기는 이런 사람이 존재하는구나!라는 생각을 유도할 뿐이다.

풍족한 유럽의 나라에서 살지만 반은 가난한 나라의 아들인 작가는 삶과 주변인을 바라보는 시선이 담백하다.

그래서 일종의 푸념처럼 읽혀지는 이 이야기는 어쩜 특이한 성격의 어머니로부터, 그리고 아픈 형으로부터 평범하지 않은 가족 안에서

살아야 했던 작가의 자신에 대한 연민이기도 하다.

어쨌든 나는 이 책의 주인공 마마 탄두리 보다는 그녀의 남편에게 더 마음이 쓰인다.

그 무던하고 무난한 성격이 바로 삶을 통달할 수밖에 없는 그의 직업과 관련이 있는 게 아닐까.

죽음 앞에서 매일을 살아내야 하는 그에게 그녀의 마음의 짐은 거뜬히 흘려 버릴 수도 있는 가벼운 깃털 같은 기분일 수도

있음으로...