-

-

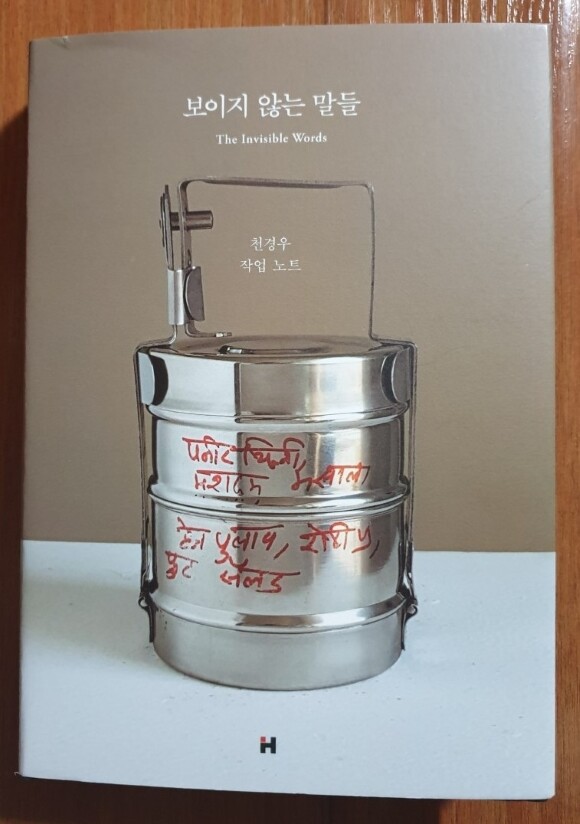

보이지 않는 말들

천경우 지음 / 현대문학 / 2019년 12월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

『보이지 않는 말들』

**

<작가소개>

1969년 서울에서 태어나 중앙대학교 사진학과를 졸업하고 독일 부퍼탈Wuppertal대학교 커뮤니케이션 디자인학과에서 디플롬 학위를 받았다. 한국과 유럽을 오가며 사진과 퍼포먼스, 공공미술 작품 활동에 주력하고 있으며, 프랑스 막발Mac val현대미술관, 네덜란드 사진미술관 하우스 마르세유Huis Marseille, 미국 LA카운티미술관LACMA, 덴마크 오덴세Odense사진미술관, 폴란드 라즈니아Laznia현대미술관, 독일 함부르크Hamburg예술공예미술관, 한미사진미술관, 국립현대미술관 등 세계 주요 미술관들에 작품이 영구 소장되어 있다. 주요 작품으로 타임스 스퀘어에서의 퍼포먼스 「Versus」, 사진 연작 「Believing is Seeing」 「One-Hour Portrait」 등이 있고, 작품집으로 『Thousands』 『Being a Queen』 『Performance Catalogue Raisonne I』 등이 있다. 현재 중앙대학교 예술대 교수로 재직 중이다.

작가는 떠오르는 아이디어를 실행에 옮기는, 퍼모먼스형 미술 프로젝트를 다양하게 진행하였고, 이 책은 그런 작업들을 기록한 내용들이 담겨있다. 어떻게 이런 프로젝트를 진행하고 됐고, 어디서 얻은 발상이며, 누가 언제 어떻게 참여하였는지, 이를 진행하고서 스스로 느꼈던 부분들에 대한 감상들이 담백하고 작성되어 있다.

작품의 대부분이 관람객이자 작품 그 자체가 되는 일반 시민들의 참여가 필요한 것들이다. 즉, 사람이 전시대상이자 주체인 것이다. 주제는 매우 다채롭고, 각양각색을 이룬다.

알지 못하는 완전한 타인과의 악수라든지, 한 공간에서 같은 행위를 하며 각자 느끼는 바를 남기는 모습들이 어색하면서도 친밀해지는 순간들이 신기하게 다가왔다. 그래서 때론 기막힌 타이밍과 우연을 만들어내기도 하였고, 이는 순간을 포착해내는 사진이라는 매체의 특성과도 닮게 느껴졌다.

버리고 싶거나 타인에게 주고 싶은 물건 가져오기, 눈을 감고 보고 싶은 이를 그려보기, 평소 잘 쓰지 않는 손으로 글씨를 써 보는 것, 고통의 무게라고 생각되는 만큼 돌을 보자기에 감싸 묶어보기, 아무 소리도 내지 않고 주어진 시간대로 센 후에 일어나기, 앞에 앉은 이에게 차려진 밥상을 떠먹여주기, 사람인의 자세로 포옹하고 있기, 같은 시간대에 보내고 싶은 문자 보내기, 같은 도시에 살지만 만난 적 없는 이들이 마주 안자 상대의 어깨 위에 한 손을 올려놓고, 나머지 손은 맞잡은 채 정해진 시간만큼 머물러 있어야 하는 퍼포먼스. 따듯한 문장들을 모아 파이프나 케이블에 새겨 도시 거리 곳곳의 에너지 이동 경로에 설치하는 것 등등 이렇게 매력적인 프로젝트가 진행되고 있었음에도 이 책을 접하기 전에는 전혀 알지 못하였다는 게 새삼 이쪽 분야에는 무관심했다 싶었다.

문학독후 활동 덕분에 알게 된 게 참으로 다행스러웠다. 한편으로는 결국 사람들 간의 조화를 이루며 살아가는 삶의 일부를 다루는데, 경계가 심해지는 요즘 같은 사회에도 이같은 프로젝트가 진행될 수 있는 것일까, 바로 이런 부분 때문에 뭉클한 부분도 없지 않아 있었고 서글픈 구석도 있었다. 만약 내가 이 수많은 프로젝트 중에 낯선 누군가와 마주하며 참여하게 된다면 굉장한 용기가 필요할 것 같았고, 이는 참여하기 전후의 태도가 극명히 달라질 것 같기도 하다.

불안에 잠식당하지 않고, 때로는 따뜻한 온기를 나눌 수 있는 작은 여유를 느끼고 싶을 때, 비슷한 내용과 주제로 복제된 책들이 아닌 아이디어를 실행에 옮길 수 있는, 낯설고 부담스러울 수 있는 이런 예술 활동이 더 큰 위안이 되어주지 않을까. 그리하여 나 자신에게서 또다른 모습도 발견할 수 있는 기회가 되기를 바라본다.

**

소멸이 선물해주는 새로운 생성의 자리를 받아들이기 어려운 우리들은 썩지 않는 플라스틱 조각들에서조차 애틋함을 느낀다. 16쪽

이 시간에서 중요한 것은 이들이 설명하는 닮음의 이유가 아니라 닮음이 있다고 믿는 자체이며, 이 미묘한 불일치의 시간 속에서 드러나는 자화상이다. 54쪽

분명 사람들은‘고통’과‘고통으로부터 해방-행복’을 동일시하는 듯 보였다. 66쪽

나에게 한 장의 사진은 눈으로 본 대상의 재현이 아니라 존재에 대한 믿음과 보았을 때의 인상의 표현이다. 그러한 의미에서 먹어서 내 일부가 되어가는 그 사과의 모습을 그려냄은 세상에 하나뿐이던 생명체에 대한 기억의 고유한 출현이지도 모른다. 104쪽

달리기는 일시적으로 마음과 몸의 일치를 통해 세상을 다른 속도에서 감지하게 한다. 우리를 세계와 연결하는 지향적 단서로서의 몸, 그 지각의 중심은 자신의 위치, 몸의 크기와 속도의 중심으로부터라는 사실을 우리는 의식하지 못하고 매일 시간의 트랙 위만을 달린다. 내 몸을 떠난 시점에서의 방향성이란 사실은 존재하지 않는다. 116쪽

다양성을 위장하고 양적으로 팽창된 사회는 우리에게 경계를 넘지 말 것을, 비슷해질 것을 강요한다. (…) 모르는 사람에 대한 신뢰가 아닌 익명성의 보장과 규칙으로부터의 보호에 대한 신뢰……. 나와 마주하는 사람은 아무도 아니기에 더욱 나이다. 210쪽

우리의 삶은 누군가와 연결된 무게와 제한적인 시간으로부터 마침내 그 형태를 찾아간다. 그 무게는 짐이기도 하고 안정감이기도 하다. 존재의 밀도에 상응하는 적당한 무게를 갖는다는 것은 얼마나 어려운 일인가. 235쪽

사람들은 작품이 도대체 어디에 있냐고 묻곤 했는데, 나는 시민들이 차가운 콘크리트 바닥 아래로 에너지 원료뿐 아니라 누군가의 마음도 우리 곁에 함께 흐르고 있다는 상상을 하길 기대하였다. 때로는 우리가 자리를 내줄 미래와의 대화같이도 느껴졌다. 이는 카메라의 셔터를 누를 때 가끔 느껴지는 감정과도 비슷하였다. 344쪽

(이 리뷰는 현대문학 출판사의 '문학독후' 서평단에 선정되어 도서를 제공 받아 작성되었습니다.)