-

-

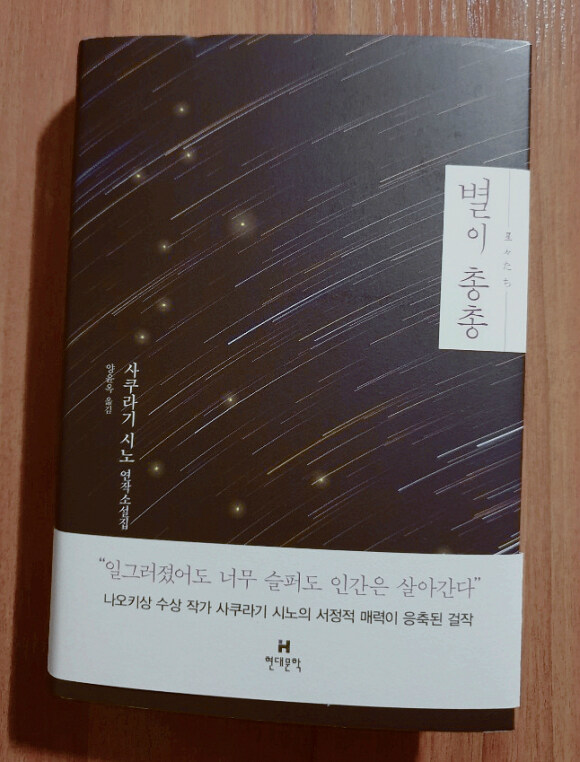

별이 총총

사쿠라기 시노 지음, 양윤옥 옮김 / 현대문학 / 2019년 2월

평점 :

절판

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

『별이 총총』

**

일그러진 삶에서도 빛나는 생의 의지

신 관능파라 불릴 만큼 성애문학의 대표적인 작가로 꼽힌다는 사쿠사기 시노의 『별이 총총』은 훗카이도를 배경으로 한 연작소설집이다.

황망한 자연과 혹독한 추위 속에서 살아가는 다양한 인물들이 등장하고, 그 중심에는 주변인들의 시점으로만 등장하는 지하루라는 여성의 생이 중간중간 길게 다루고 있다. 이야기는 그의 어머니 사키코로부터 시작된다. 열여덟 살에 처음 사랑에 빠져, 그 첫사랑의 상대가 유부남인 줄도 모르고 아이를 낳았던, 그렇게 시작된 미혼모의 삶을 선택한, 어떻게 보면 마냥 밝을 수 없는 상황에서도 사키코는 낙천적인 모습을 보인다. 본가의 어머니께 아이를 맡기고 스낵바에서 일하며 여전히 어리숙하게도 사랑을 믿는, 명랑한 모습을 보인다. 스스로 인생의 내리막길을 선택하는 듯한 모양새를 갖추고 있다는 표현이 나올 정도로 두 모녀의 삶은 다른 듯 비슷한 양상으로 그려지고 있다.

지하루의 인생의 서막을 그녀의 어머니가 등장하며 열어주었듯, 주로 중심인물의 내면 심리를 다루기 보다, 주변인의 시점과 다른 인물의 말로 표현되는 구성으로 전개된다. 이러한 형태는 이제 종종 보아 익숙한데, 타인의 시선으로 바라보는 구도로 진행되기에 자연히 관찰자의 시점으로 지하루라는 여성의 삶의 여로를 따라가게 된다.

아둔해보인다는 표현이 빠지지 않고 등장할 만큼 허술한 인물로 짐작되는 지하루는 한때는 어머니의 정을 그리워하던, 자신이 할 일을 꾸준히 하던 평범한 아이였다. 그런 그녀가 한 명 한 명 다른 인물들을 거쳐 갈수록 좌절과 희망의 격동보다는 무덤덤한 태도로 그저 삶을 살아내고 있다는 인상을 준다. 자포자기한 모양으로 보이기도 한다. 이웃집 대학생과의 하룻밤으로 임신을, 스트립 댄서를 전전하다, 슈퍼 배달원의 잦은 클레임을 걸었던 고객, 모자의 집에 얽혔다가, 재혼해서 얻은 아이를 버리고 도망치는 모습까지. 자신이 아닌 허구의 인물의 삶을 살아내듯 그저 존재하고만 있는 듯 하다.

사키코의 기질이나 그녀가 삶을 대하는 태도, 그리고 지하루의 외관에 대한 묘사 역시 단순하지만 편견을 심어주기 쉬운 모양새로 그려지고 있다. 울음과 웃음이 구분되지 않은 얼굴 표정에 상냥하지 않다는 표현, 가느다란 어깨와 허리와는 다르게 풍만한 가슴이라든지, 어느 연령대건 그녀가 가진 허술함때문에 남자들이 그녀를 욕망하고 이에 쉽게 응해준다는 묘사가 불편하기만 했다.

어디 한군데 발 붙이고 정착하여 살아가지 못하면서, 큰 이탈도 없이 훗카이도 안에서 빙글빙글 맴도는 형태, 그러한 삶은 영역 속에서 펼쳐지는 이야기에는 다양한 관계성이 등장하지만 막장에 가깝고, 자주 등장하는 불편한 서사라는 느낌도 지울 수 없다. 관계를 넘어선 애증과 욕망이라고 하기에는 그저 음울하다는 느낌만 준다. 이는 여러 인물군상이 등장했음에도 불구하고, 비슷한 형태로 서로에게 상처를 주고 스스로 남긴 상처를 자조하며 살아가는데 겉으로는 아무렇지 않은 척 고요한 모습을 하고 있기 때문이 아닐까 싶다. 물론 주로 여성들의 시점에서 전개된다는 점에서, 여성임을 떠나 인간적으로 자신의 영역 안에 들어서는 지하루에게 전후 어떻게 다른 태도를 보이는지 보는 것도 흥미롭긴 하지만 그 정도 뿐이었다.

관능파, 성애문학의 대표작가라 수식되는 만큼 직접적이지 않고 관능적인 서사를 풀어나가는데 있어서 유능할 지 몰라도 등장하는 인물들, 특히 여성들의 성향이 어떻게 보면 지나치게 수동적이고, 이상한 부분에서 도발적으로 표현되어, 그게 매력적으로 읽히지 않았다. 불과 5년 전에 발표된 작품인데, 묘하게 옛스러운 느낌을 주었다. 개인적인 취향으로는 호불호가 갈릴 수 있을 것 같고, 주 배경이 되는 훗카이도라는 지역을 그려볼 때, 눈이 많이 내리는 폐쇄적인 공간 속에서 자연이 주는 시린 냉담함에 서로의 온기를 나누며 살아가고자 생의 의지를 다지는 모양새가 이런 형태로 드러나게 된 걸까 감히 짐작만 해볼 뿐이었다.

때문에 지하루의 삶 자체가 그런 형식으로 뭉뚱그려 지나친 게 아쉽기만 했다. 이를 모두 우위에 선 남성과의 관계로 해소해버리는 게(물론 어느 순간엔 도구로 쓰이기도 했지만) 가장 큰 아쉬움이다. 어머니의 삶이 그대로 그녀의 삶에 유전되어 대물림하듯 반복되는 게 씁쓸하기만 했다. 지난하고 퍽퍽한 삶에 미움받기 쉽상인 인물이 뒤켠으로 밀려나는 듯한 모습이 아프게만 느껴졌다. 누군가 들어서려 노리는 틈이 아니라 그저 휑하니 구멍난, 상실된 형태로 어머니-딸-손녀로 이어지는 게 안타깝기만 했다.

이렇듯 초중반부를 읽을 때까지만 해도 잘 맞지 않아 버거움을 느낄 찰나 새로운 구성이 등장하여 이야기가 가진 힘에 탄력성을 주었다. 이야기 안에 또 다른 이야기가 사실처럼 묘사되었는데, 지하루의 삶의 작품의 동일한 제목으로 출간되는 형식이 흥미로웠다. 그 후의 이야기에서 사키코는 비루한 현실 속에서도 여전히 밝은 모습을 가지고 있고, 병들어 죽어가고 있지만 마음 한 구석에 남은 딸에 대한 죄스러움에 같이 살고 있던 주지가 그런 사키코를 대신해 딸을 만나고, 지하루가 작품상을 수상하였고, 자체적으로 만든 책을 쥐어 줬을 때 무난한 결말로 마무리 지어지나 싶었지만 불행은 결코 자신의 길을 되돌아가지 않을 듯이 다가왔다.

대를 이어 얽히는 여러 삶 속에서 가장 많이 흔들렸고, 아팠지만 아픈 줄 몰랐던, 텅 비어 있다고 느껴졌던 지하루이 생이 가여웠다. 마지막 장의 이야기에서 아야코 역시 어딘가 결핍이 있는 듯 하지만 다부지게 삶을 잘 살아가고 있는데서 작은 위안을 얻을 수 있었다. 그리하여 과연, 픽션에 기대어 구원을 얻을 수 있을까.

마지막 별에 빗대어 생을 말하는 문장을 보며 이 모든 게 흐릿하고 정체를 알 수 없는 삶 속에서도 빛나던 순간이 있을 거라는 위로를 건네는 것처럼 느껴졌다. 마치 이 한 구절을 위해 그토록 곤궁하고 지난했던 삶들을 거쳐왔나 싶었다. 끝이 아닌 시작으로, 그렇게 다시 새롭게 시작해주었으면 하는 바람이 들 정도였다. 그리고 다행히도 아야코의 앞날에는 좀더 빛나는 날들이 많이 이어지기를 바래본다.

몇몇은 흘러가고, 그리고 몇몇은 사라진다. 사라진 별에도 한창 빛나던 날들이 있었다.

어제보다 숨쉬기가 편해졌다.

나 또한 작은 별 중의 하나

(…)

그이도 저이도 목숨 있는 별이었다. 밤하늘에 깜빡이는 이름도 없는 별들이었다.

328쪽

(이 리뷰는 현대문학 출판사의 '문학독후' 서평단에 선정되어 도서를 제공 받아 작성되었습니다.)