-

-

누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아보았다 ㅣ 창비시선 411

신용목 지음 / 창비 / 2017년 7월

평점 :

신용목 시집 『누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아보았다』가 출간되었다. 창비시선 411번째 책이다. 받자마자 짙은 핑크의 표지가 넘 맘에 들었다. 읽으면서 문득 시인의 문장을 따라 적고 싶은 마음에 노트를 꺼내 적어보았다.

<이 슬픔엔 규격이 없다>라는 제목의 시는 이렇게 시작하고, 이렇게 끝난다.

밤, 비에 젖는 발자국을 한장씩 걷어와 차곡차곡 너를 쌓아올려보지만, 바닥에 음각으로 찍힌 발자국을 포갤수록 사라지는 풍경의 마술.

...

한가지 일은 그리워하는 것. 다른 한가지는, 잊는다

ㅡ

이 슬픔엔 규격이 없다, 신용목

처음과 끝이 쓸쓸하면서 동시에 아름답다.

시집에 수록된 여러 시들 중에서도 유독 제목과 전문이 기억에 많이 남는 시였다. 이 시의 제목을 따라 나의 어딘가에 자리한 규격 없는 슬픔을 찾게된달까. 그리워하거나 잊거나, 둘 중 어느 것을 해야할지 모르는 나, 그리고 결국 둘 중 어느 것도 선택하지 못한 나의 모습을 떠올려보게 됐다.

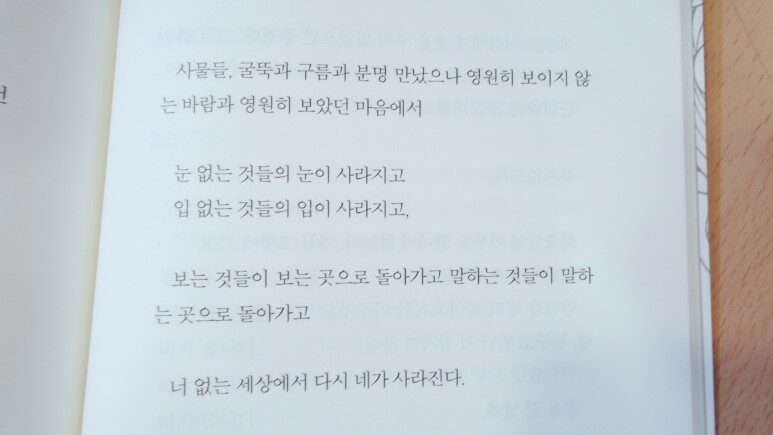

위 시는 <지나간 일>이라는 시인데, 마지막 부분이 특히 좋았지만, 전문을 다 읽는 게 좋다.

사진으로 남겨 본다. 상실의 상실이 반복될 때 그 상실감과 절망감, 그리고 자신에 대한 원망과 회한이 느껴진다.

신용목 시인의 이번 시집, 『누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아보았다』를 읽고 나서 기억에 유독 남는 키워드는 눈과 붉은 피, 그리고 호수공원이었다. 왜인지는 나도 잘 모르겠으나 호수공원이 종종 등장하는 게 기억에 유독 남는다.

아직은 괴롭고 서걱거리는, 껄끄러운 감정들이지만 그것들을 대상화해서 바라보려 노력하는 시인의 눈. 그럼에도 결국은 화자 자신이 그 매듭점에 있음을 마주하는 것. 그런 노력들이 이번 시선집의 매력점인 것 같다.