-

-

다시 파리에 간다면 - 혼자 조용히, 그녀의 여행법

모모미 지음 / 이봄 / 2013년 10월

평점 :

품절

아직 가본 적 없는 프랑스를 동경한다. 책이나 영화를 통해 엿본 프랑스는 독특했으니까. 유머, 말소리, 프랑스를 구성하는 사람들은 옛사람에서부터 지금의 사람들까지 특별해 보였다. 파리의 분위기를 알아갈수록 사랑하게 되었다. 어쩌면 가본 적이 없기에 동경하는 것인지도 모르지만 나날이 그 동경은 커져갔다. 하지만 이제 내가 꿈꾸는 파리는 사람들이 보여주는 여행기로는 채울 수가 없다. 프랑스어 교과서에서 만났던 에펠탑이나 루브르 박물관을 거니는 상상이 아니라, 파리의 공기를 상상하니까. 하늘과 나무, 꽃시장을 거닐 때의 냄새(어떤 소설에서 주인공이 프랑스에서 꽃집을 하는 여자였는데 소설의 줄거리와는 별개로 등장한 그 ‘꽃집’의 생생한 일상에 매료되었다)와 식료품 시장의 공기, 골목 어귀를 거니며 만날 수 있는 음식 냄새가 난 너무도 궁금하다. 유명한 사람이 죽고 없는 기념관이나 무덤 따위가 아니라 그 사람이 보고 듣고 느꼈을 무언가가 내게도 왔으면 좋겠다.

『다시 파리에 간다면』은 다른 책에서 얻을 수 없었던 내 갈증을 해소해주는 책이었다. 휘황찬란한 에펠탑을 보기 위해 시간을 맞춰 경관 좋은 장소를 찾는 것 보다는 ‘그냥 걷다가 발견하는’ 에펠탑을 눈에 담는 작가 모모미의 동선이 한눈에 들어온다. 그녀가 뽑아낸 사진과 이야기는 내가 꿈꾸던 자연스러움과 자연스럽게 어울린다. ‘다시 파리에 간다면 파리에서 하고 싶은 것 40가지’라는 부제를 달고 모모미 작가는 ‘호텔이 아니라 집에 머무르기(p.018)'나 ’무자야 구 ‘고양이 마을’ 등산하기(p.142)‘나 ’벼룩시장에서 산 물건에 의미 부여하기(p.176)' 같은 파리 즐기기 팁을 알려준다. 우연히 가게 된 골목길을 설명해두었고 그곳에서 만난 빛과 공기가 사진을 통해 오롯이 전해진다.

처음 책을 만나자마자 사진들부터 쭈욱 훑어봤다. 미니엽서로 쓰여도 손색이 없을 포근한 사진들은 그 언젠가 일본을 다녀온 다음 샀던 엽서를 떠올리게 해줬다. ‘함께’ 일본이란 곳을 다녀왔기에 ‘함께’ 나눌 것이 많았던 제자들을 생각하며 하나하나 메시지를 써내려갔던 시간이 있었지-하고. 모모미 작가의 사진을 보면서 그런 생각을 했다, 이런 미니엽서가 나온다면 꼭 좋은 사람들과 또 다시 ‘파리’에 대한 일상을 나누겠다고.

‘함께 파리에 갈 사람들이 될까? ‘파리’에서 만나게 될 사람들이 될까? 아니 상상은 그만해야지, 모모미 작가 님이 엽서같은 걸 상품으로 내실 생각이 없으실지도 모르는데.‘

생마르탱 운하를 찾아간 것은 순전히 영화 <아멜리에>(2001)에서 주인공 오드리 토투가 물수제비를 뜨던 장면 때문이었다. 하지만 막상 실제로 본 운하는 조금 실망스러웠다. 잘 연출된 여상 속의 감흥을 편집되지 않은 현실에서 찾으려 했으니 당연한 결과였으리라. 이처럼 여행에서는 실망의 순간들이 종종, 아니 꽤 자주 찾아온다. 마음속에 혼자 품고 있던 완벽한 이미지와 전혀 다른 현실을 마주했을 때 우리는 바로 낙심한다. 그 누구도 환상을 품으라고 강요하지 않았는데 말이다. 스스로 만들어낸 환상에 대한 책임은 자기 자신에게 있다. 그래서 그날 나는 생마르탱 운하를 따라 계속 걸어가기로 했다.

...(중략)... 목적지가 없으면 시야가 오히려 점점 넓어져 예상 밖의 풍경을 건져낼 수 있다. (p.60)

여행자로서 파리를 찾아갈 때는 ‘너무 큰 기대’는 하지 않으리라 결심하기도 했었다. 내가 아는 광화문 거리도 외국인의 뷰파인더 안에서는 좀 더 특별하게 바뀌는 것을 나는 아니까. 사랑스러운 아멜리에가 만들어가는 아름다운 일상이 끝끝내 그대로일 거라는 상상은 안한다. 나도 모르게 그 사실을 알고 있었기에 일찌감치 나는 ‘파리 사람들의 파리’를 동경했었는지도 모른다. 환상은 깨어질지도 모르니까 함부로 하지 않는 법!

파리 중심부에 있는 묘지들 중 페르 라셰즈는 가장 오래되고 가장 큰 곳이다. 오노레 드 발자크, 마르셀 프루스트, 오스카 와일드 등의 작가들, 프랑스의 대표적인 가수 에디트 피아프, 록그룹 도어즈의 멤버 짐 모리슨, 피아노의 시인 쇼팽, 죽어서야 함께할 수 있었던 모딜리아니와 그의 아내 잔 등 수많은 유명인들이 여기 잠들어 있다.

하늘에서 빛의 소나기를 뿌려대는 맑은 날, 짙은 녹음으로 둘러쌓인 묘지에는 따뜻한 기운이 감돌았다. 아마 매일 수많은 사람들이 찾아와 떠난 자들을 쉼 없이 애도하기 때문일 것이다. 먼저 떠난 가족들을 찾아온 사람들, 그저 산책하러 나온 사람들, 좋아하는 유명인의 묘지를 찾는 관광객들이 조용조용 서로를 스쳐가는 그곳은 슬픔과 기쁨, 일상과 비일상이 뒤섞인 공간이었다. (p.160)

일상에서 독특함을 만나는 것은 프랑스 파리나 한국 부산이나 비슷할런지도 모른다. 가끔 찾아가는 도서관 중에 공동묘지에 가는 길에 있는 도서관이 있다. 도서관에 오르는 초입에서부터 조화를 파는 상점들이 즐비해있고, 간혹 마을버스를 기다리는 사람 중엔 슬픔이 고스란히 담긴 분들도 계신다. 도서관을 둘러싼 초록내음이나 마당에서 뛰어노는 아이들의 웃음과 떠나간 분들이 만들어 놓은 엄숙한 일상이 독특하게 섞이곤 한다. 파리의 ‘페르 라셰즈’의 느낌은 어떨까, 가게 되면 제일 먼저 숨을 크게 한번 들이 쉬어 보리라.

이책을 들고 파리에 간다해도 ‘똑같은’ 일상을 만날 수는 없을 것이다. “동네가 참 아름다워요!”하는 말 한마디에 따가운 시선을 접고 동네 안내를 해주신 친절한 할머니나, 책을 찾고 있다고 문의하자 이 가게 저 가게 아저씨들을 불러 모아 찾게 하고 끝끝내 메일을 물어 나중에라도 연락을 주겠다고 하신 헌책방 아저씨를 우연하게 만날 수는 없을 것이니까. 하지만 책에서 일러준, 파리를 알아가는 또 다른 방법을 따라하면서 우리는 ‘우리만의 파리’를 새로이 만날 수 있을 것이다.

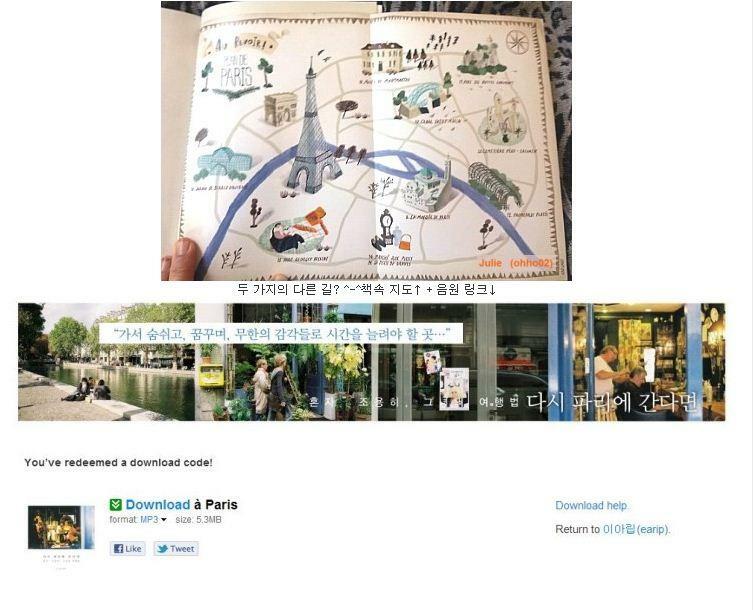

참! 『다시 파리에 간다면』엔 두 가지의 길이 있다. 하나는 파리의 골목 골목을 찾아가는 길, 또 하나는 띠지에 숨겨진 가수 이아립의 음원<a Paris>를 찾아가는 길. “넌 빨강 난 노랑, 난 산책 넌 벤치..”하고 시작하는 작은 목소리에 익숙해지다 ‘a Paris’하는 발음에 멈칫-하면서 슬며시 웃게 된다. 모모미 작가의 사진과 너무도 잘 어우러지는 음원, 긴장 가득한 ‘처음’과는 다른 파리를 어떻게 만났는지 작가의 기분을 알아가는 기분이 든다.

두번째 파리 여행을 계획하고 있는 누군가에게 이 책과 함께 보들레르가 여행에 대해 했던 말을 들려주고 싶다.

“그렇다. 가서 숨 쉬고, 꿈꾸며, 무한의 감각들로 시간을 늘려야 할 곳이다. 그렇다. 그런 분위기 속에서 살면 좋으리라- 그곳, 시간들조차 더욱 느리며, 시간은 더 많은 생각을 함유하고, 시계조차 더욱 깊고, 더욱 의미 있는 엄숙함 속에 행복을 올려주는 그곳에서.” -샤를 보들레르, 「여행으로의 초대」중에서

나에겐 파리가 바로 그런 곳이다. (p.5)

책 속의 사진이 잘 담긴, 북트레일러.

height=315 src="//www.youtube.com/embed/_GfWw1VdQG4" frameBorder=0 width=420 allowfullscreen>

http://youtu.be/_GfWw1VdQG4