-

-

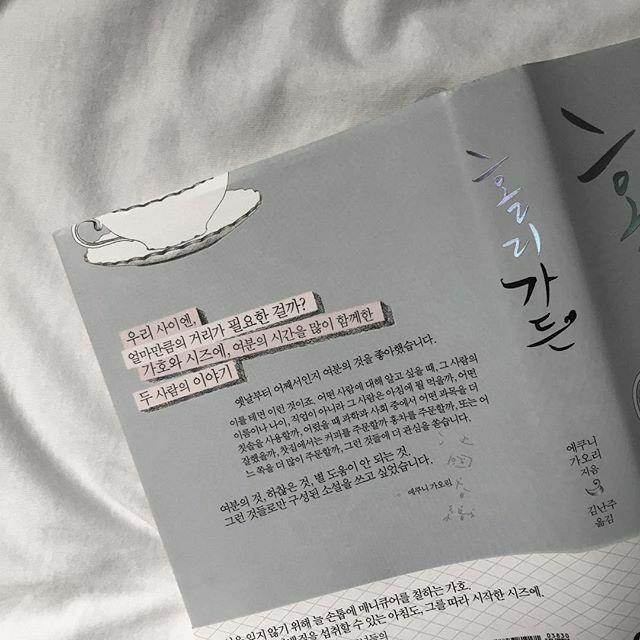

홀리 가든

에쿠니 가오리 지음, 김난주 옮김 / (주)태일소담출판사 / 2007년 10월

평점 :

구판절판

옛날부터 어째서인지 여분의 것을 좋아했습니다.

이를 테면 이런 것이죠. 어떤 사람에 대해서 알고 싶을 때, 그 사람의 이름이나 나이, 직업이 아니라 그 사람은 아침에 뭘 먹을까, 어떤 칫솔을 사용할까, 어렸을 때 과학과 사회 중에서 어떤 과목을 더 잘했을까, 찻집에서는 커피를 주문할까 홍차를 주문할까, 또는 어느 쪽을 더 많이 주문할까, 그런것들에 더 관심을 쏟습니다.

여분의 것, 하찮은 것, 별 도움이 안 되는 것, 그런 것들로만 구성된 소설을 쓰고 싶었습니다.

여분의 시간만큼 아름다운 시간은 없지요.

이 소설은 여분의 시간을 많이 함께한 두 사람의 이야기입니다. 두 사람과 두 사람을 둘러싼 사람들의 일상, 그리고 여분의 이야기들.

-p, 356~357 (홀리가든 작가후기 中)

충동적인 연락이었다. 우린 매사에 충동적인 선택을 한다는 점이 꽤 많이 닮아있었다. 너와 나는 중학생 때도 그러했고, 고등학생 때도 그러했으니 지금도 당연히 그럴거라고 생각했다. 취업 준비를 하는 여느 취준생들처럼 우린 자연스레 연락이 줄어들었고, 연락이 끊겼고, 그렇게 몇 년만에 닿은 연락이었다.

답장을 기다리는 10분 남짓한 시간이 마치 합격 통보를 기다리는 마음처럼 긴장으로 가득찼다. 걱정과는 다르게 아니 어쩌면 예상했던 것처럼 너는 반갑게 인사했고, 안그래도 엊그제 친구한테 보고싶은 친구가 있다고 이야기했다며, 그런데 이렇게 연락이와서 신기하다며 아무렇지 않게 이야기했다.

너는 당장 만나자고 했고, 나는 조금 두려워했다. 연락이 닿지 않았던 시간만큼 우린 외적으로, 내적으로 많이 변했을테고 우리 사이에 길었던 공백을 어색함이 채울 것만 같았다. 여전히 당찬 성격의 너는 "지금 당장 만나서 서로 후회하고 다시 연락을 하지 않든, 아니면 나중으로 미루다가 평생 만나지 않든 똑같아." 라며 내가 제일 두려워하던 그 말을 꺼냈고, 그렇게 우린 충동적으로 만났다.

우린 더 이상 중학생, 고등학생이 아니었다. 가족보다 더 많은 시간을 함께 보내며 하루 세끼 무엇을 먹었는지, 지금 내가 무슨 고민을 하는지, 사소한 해프닝에 대해 '아!' 하면 '어!' 할 정도로 툭툭 가볍게, (하지만 엄청 재밌게!) 대화를 나누던 너와 나는 과거에만 존재할 뿐이었다. 날은 더웠고, 어디서부터 서로의 공백을 채워야할지 막막한 그 어색함 속에서 가게 안의 선풍기 소리만 요란했다. 시켜놓은 안주와 소주는 줄어들지 않았고, 겨우 비운 술잔만 앞에 두고 그 끔찍한 상황에서 난 결국 울어버렸다. 안에서 서럽고 무섭고 실망스러운 모든 복합적인 감정이 솟구쳤다.

에쿠니 가오리의 <홀리가든>을 읽으며 그때 그 장소, 그 분위기가 자꾸만 떠올랐다. 가호와 시즈에의 사이가 마치 우리 둘의 사이같아서, 읽는 내내 더 아무렇지 않은, 정말 별 일 없이 무난한 결론이 나길 바라고 또 바랐다.

그 둘이 간직하고 있는 추억 속에는 같이 공주님 놀이를 하고 고등학생 시절 서로의 땋은 머리의 굵기까지 기억한다. 하지만 현실 속의 그 둘은 이제 쉬는날 어떻게 지내는지 하는 사소한 것들을 묻는 것마저 '금기'라고 여길 만큼의 사이가 되어있다. 에쿠니 가오리의 말을 빌리자면 더이상 '여분의 것'을 나누지 못하는 사이.

서로 그 사실을 알고 있고, 가호와 시즈에는 여분의 것을 나누려고 노력한다. "잘 지내?" 하며 전화를 걸어 "요즘 무슨 재밌는 일 없었어?" 묻고 그동안 본 영화에 대한 시시콜콜한 이야기를 나눈다. 남자친구와 긴 데이트를 끝낸 하루 끝엔 전화를 걸어 "오늘 밤에, 놀러 가도 괜찮아?" "자랑하러 오는 거야?" "그렇지 뭐." 하는 대화를 나누고 집에 찾아가서 데이트하며 있었던 일을 자랑한다. 자기도 모르게 서로가 입버릇처럼 하는 말이 닮아있기도 하다.

그래서 가호와 시즈에의, 너와 나의 결론은?

우린 그 답답한 공간을, 잔뜩 남은 안주를 뒤로하고 아이스크림을 사들고 우리집으로 갔다. 전처럼 마냥 편하진 않았지만, 다시 어릴 때처럼 집에서 이야기를 나누고 또 나누고, 그간의 일들을 서로에게 꽉꽉 채워주기 바빴다. 그렇게 밤 늦은 시간이 되어서야 우린 헤어졌다. 너를 보내고 나서 다시 전처럼 돌아가기 어려울거라는 걸 알았지만 마음은 그 어느때보다 후련했다. 어쨌든 서로 마음이 있다면 지금부터 다시 여분의 것을, 여분의 시간을 나눌 수 있는 출발점까지 돌아가긴 했으니까.

"이렇게 추운데 자전거 타고 왔어?"

가호는 안경 너머 커다란 눈으로 시즈에를 올려다보았다. 테이블에는 레몬 홍차가 놓여 있다.

"겨울만 되면 체육 시간에도 농땡이를 치던 시즈에가."

"사람은 변하잖아."

의자에 털썩 앉아 목도리와 장갑을 벗으면서 될 수 있는 한 별 감정 없이 말하려고 했는데, 화가 난 것처럼 강하고 부자연스럽게(더구나 어딘가 모르게 변명처럼) 울리는 자신의 목소리에 시즈에는 약간 당황했다.

"물론, 그렇지."

가호는 고개를 살짝 갸웃하고, 기분 나쁠 만큼 거리낌 없이 웃는 얼굴로 말한다.

"변했다고 비난하는 건 아니야."

아, 또. 가호는 목소리로 감정을 표현하지 않는다. 늘 일정한 속도와 일정한 높이로 얘기한다. 천천히, 그리고 모나지 않은 목소리로.

-p, 29~30

가호는 주말에도 출근을 하기 때문에 이 일을 시작한 후로 낮에는 좀처럼 사람을 만날 수 없는데, 그래도 꼭 낮에 만나고 싶은 친구가 있었다. 그 점에 대해서 가호와 시즈에는 의견의 일치를 보았고, 낮의 기억을 많이 공유하고 있기 때문일 것이라고 추측했다. 어른이 되면 낮은 보통 일하는 시간이다. 어른이 되어 만난 친구는 무수한 밤을 함께 보내며 친해진다.

-p, 32~33

"괜찮아 괜찮아. 아무 생각도 하지 않으면 금방 끝나니까."

-p, 93

시즈에는 세리자와와 나란히 미관지구라는 별칭이 있는 아름다운 동네를 걸으면서, 언젠가 이 사람과 헤어지는 일이 있어도 이 풍경을 추억으로 삼지는 말자고 생각했다. 기억은 장난감 블록과 비슷하다. 언뜻 보면 색깔도 알록달록 서로 다르고 모양도 다르지만, 실제로는 모두가 편리하게 기획되어 있는 것이다. 가호처럼 기억의 블록을 무수히 쌓아 올려 그 안에 틀어박히고 싶지는 않았다. 현실을 사는 세리자와만을 사랑하고 지금의 세리자와하고만 살고 싶다.

-p, 104~105

"내가 왜 늘 손톱에 매니큐어 칠하는지 알아?"

"글쎄."

그렇게 대답하고 자신의 손을 보자 한낮의 신칸센이 되살아난다. 싸늘한 은색 창틀, 멀어져 가는 세리자와의 동네.

"그러지 않으면 내가 어른이란 걸 잊어버려서 그래."

-p, 122

과거가 현재를 야금야금 파먹어, 또 날을 새우리라. 그다지 불행한 시간은 아니지만, 그러고는 다시 현재로 돌아와야 한다고 생각하면, 그러기 위한 에너지와 아픔을 생각하면, 가호는 겁이 난다. 누구라도 좋으니까 자신을 현재에 붙잡아 주었으면 싶었다. 옆에서 걸어가는 사람이든, 그 옆 사람이든, 그 옆의 옆 사람이든.

-p, 178~179