-

-

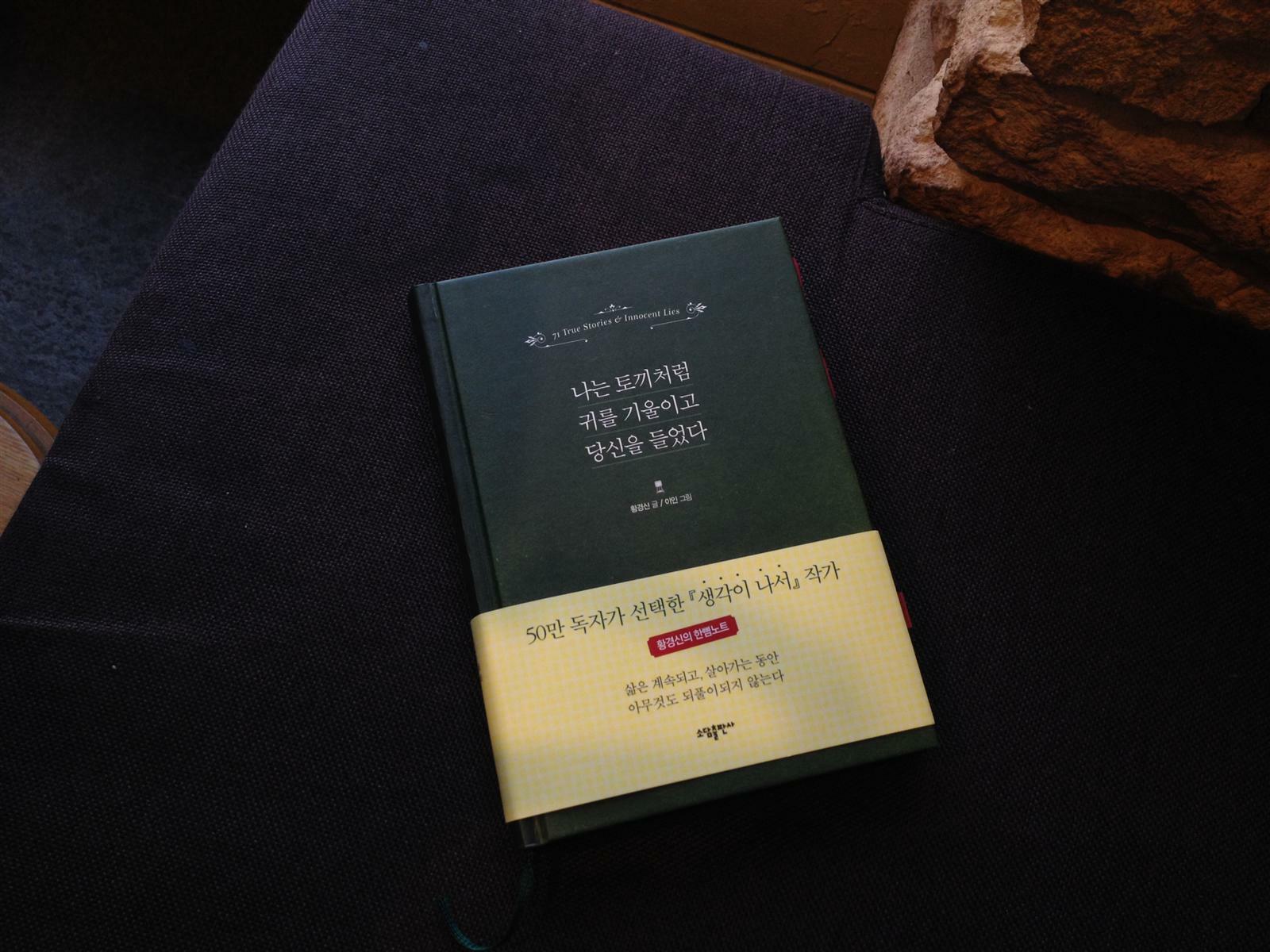

나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다 - 황경신의 한뼘노트

황경신 글, 이인 그림 / (주)태일소담출판사 / 2015년 4월

평점 :

듣는다는 건 많은 에너지를 필요로 하는 일이다. 듣는다는 건 앞당겨 듣거나 미룰 수 없고 그 즉시 하고있던 모든 일을 멈추고 그 사람과 눈을 마주친 채 때로는 조언을, 때로는 위로를, 때로는 공감을 표해야 하는 일이기 때문이다.

특히 나처럼 멀티가 안되면서 문득문득 다른 생각에 빠지는 경우가 많은 사람은 듣는다는 게 더 힘들게 느껴진다. 그래도 친구들은 내가 잘 들어준다며 좋아해주니 얼마나 고마운 일인지 모른다. 나도 다른 사람들과 이야기를 하다보면 내 이야기를 건성으로 듣고있다고 느껴지는 사람과는 다시는 대화를 나누고 싶지가 않았던 적이 한두번이 아니기 때문에 상대가 나를 '대화 나누고 싶은 사람'으로 여겨주었으면 하는 바람을 항상 가지고 있다. (그러면서도 종종 건성으로 듣게 되는 못된 모습을 보이기도 하지만)

난 이 사람이 내 이야기를 잘 들어주고있는지 아닌지를 판단할 때 이런 기준을 세워놓았다. 어떠한 이야기를 나누다 갑자기 다른 이야기로 샜을 때 혹은 어떤 급한 일이 생겼을 때 "아! 그래서 아까 하던 이야기!! 어떻게 됐다구?" 라고 물어봐주는 것, 만약 내가 중요한 이야기를 하고 있었는데 갑자기 내 이야기가 끊기고 다른 이야기가 튀어나왔는데, 내 이야기를 다시 물어봐주지 않는다면 그것 자체 뿐만 아니라 '아, 이 사람은 내 이야기를 아예 듣지 않았구나.' 하는 생각에 실망감이 커져버린다.

그래서인지 모른다.

내가 책 읽는 행위가 편안하게 느껴지는 이유가.

어쩌면 책을 읽는다는 건 작가의 말을 듣는 행위라 말할 수 있겠다. 다만 내가 듣고 싶을 때 듣고 싶은 만큼 들으면 되고, 내가 그의 말을 듣다 다른 생각에 빠져도 날 나무라지 않으니 이 얼마나 고맙고 고마운 대화인가.

이번에 난 《나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다》를 통해 황경신 작가님에게 귀를 기울이고, 그녀의 말을 들었다. 물론 내가 귀 기울이고 싶을 때 귀를 기울였고, 한번 더 듣고 싶은 말은 다시 한번 돌아가서 귀를 기울일 수 있었으며, 그녀의 말을 듣다 다른 생각에 빠져도 그녀는 날 나무라지 않았다. 막 내뱉는 말이 아니라 오랜 생각 끝에 정제되어 아름다운 언어로 내뱉어진 이 말을 내가 감히, 이렇게 내멋대로 귀를 기울여도 되는걸까 싶어 한 글자 한 글자 더 귀를 기울이며 들었다.

마치 그녀가 감추고 있는 것들이 출렁이다 문득 수면 위로 솟아오르는 찰나를 낚아채기 위해, 마치 캄캄한 밤의 끝에서 동그란 해가 솟아올라 모든 세계를 환하고 투명하게 밝히듯이. (p, 44)

무언가를 조율한다는 것은, 의견이나 삶을 조율한다는 것은, 다른 소리를 하나로 모으는 것이 아니라, 하나하나의 고유한 음을 찾아주는 일이라는 것을, 나는 알고 있으므로. 피아노의 팽팽한 현을 잡아당겨, 도로 태어난 건반이 도의 소리를 낼 수 있도록 조율하는 것처럼. 그러므로 도인 당신과 미인 내가 한 음 높아지고 한 음 낮아져 레가 되는 것이 아니라, 당신은 당신의 소리로 빛나고 나는 나의 소리로 당신의 세계를 밝혀, 멜로디는 화음이 되고 화음은 노래가 되고 노래는 시가 되어주기를, 이렇게 우리 하나의 세계에 담겨, 어깨를 나란히 하고. -p, 15~16

바로 그런 식으로 우리는 떨림의 순간에서 떨어져 나와, 어리둥절한 채, 점점 큰 원을 그리며 번져가는 물결에 밀려, 다시는 되돌아갈 수 없는 중심을 그리워한다. 내가 이만큼 이쪽으로 밀려오는 동안, 당신은 저만큼 저쪽으로 밀려가는 중일 것이다. 그리고 돌멩이는, 최초의 돌멩이는 이미 바닥으로 가라앉았다. 마치 처음부터 어디에도 존재하지 않았다는 듯이.

그리고 마침내 물결도 가라앉는다. 어른어른, 물 위에 부질없이 새겨놓은 마음이나 혹은 마음 비슷한 것, 맹세까지는 아니라도, 그런 것을 남기고. 아무도 모르겠지만, 나의 생은 그런 것들로 이루어져 있다. 떨림처럼 빨리 지나가는 것들과 그들이 주고 간 여운, 혹은 망각. 삶은 계속되고, 살아가는 동안 아무것도 되풀이되지 않는다. -p, 19

그러나 심장이 비정상적으로 뛰게 되면 뭔가가 과해지고 뭔가가 모자란다. 말을 아껴야 할 때 너무 많은 말들을 해버린다거나, 손을 거두어야 할 때 옷깃을 붙잡는다거나. 그런 식으로 한 번 템포가 뒤틀리면 돌이킬 수 없다는 것을 잘 알고 있으면서도, 저항하는 것에 익숙하지 않은 나는, 결국 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다. 당신이 감추고 있는 것들이 출렁이다 문득 수면 위로 솟아오르는 찰나를 낚아채기 위해. 마치 캄캄한 밤의 끝에서 동그란 해가 솟아올라 모든 세계를 환하고 투명하게 밝히듯이. -p, 44

나를 읽으려 했던 당신과, 당신을 쓰려 했던 나는, 어쩌면 서로의 덧 같은 것이었을지도 모르겠다고, 한마디쯤 덧붙여도 괜찮겠지. 더 이상 덧댈 것도 덧날 것도 없는 덧없음, 어느덧 지나간 그 짧은 순간에 대해. -p, 50

수석 면접관은 인터뷰를 시작한 이후 한 번도 자신과 시선을 마주치지 않은, 오로지 메모에만 열중하고 있는 기자를 연민 어린 눈으로 바라본다.

"우리가 아무것도 묻지 않는 까닭은, 들려주고 보여주기만 하는 이유는, 그게 바로 인생의 방식이기 때문입니다. 친절하게 질문을 던지고 대답에 귀를 기울이는 인생을 본 적 있습니까?"

기자는 건성으로 고개를 끄덕이고, '…귀를 기울이는 인생은 없다'고 갈겨쓴다.

"당신은 인생의 두 번째 기회를 얻지 못할 겁니다. 듣지 않고, 보지 않고, 모든 기회를 놓쳐버린 그 사람들처럼."

수석 면접관은 자리에서 일어나 휘적휘적 걸어 나간다. 펜의 끝을 입에 물고, 기자는 멍하니 그의 뒷모습을 바라본다. 자신이 무슨 이야기를 들었는지, 그리고 무엇을 보았는지 인지하지 못한 채. -p, 124

사소한 무심함으로 울다가 사소한 다정함으로 웃는다. 사소하게 기대하다가 사소하게 실망하고 사소하게 위로를 구한다. 사소하게 숨기거나 사소하게 드러내거나 사소하게 자랑하다가 사소하게 후회한다. 사소한 인연이 사소한 기억으로 가까워졌다가 사소한 망각으로 멀어진다. 나의 삶이 온통 사소함으로 채워져 있으나 사소한 행복은 가볍지 않고 사소한 견딤이 쉽지는 않다. 많은 것을 바라지 않는 사람들의 절망이 사소하지가 않다. -p, 151

당신이 언제까지나 나에게 낯설었으면 좋겠다고, 나는 생각한다. 나의 서투름은 나의 진심을 증명하는 것임을 믿어주었으면 좋겠다고, 하지만 내색은 하지 않았으면 좋겠다고. 모든 익숙함에 대해 경계하는 것이 나의 삶임을, 무엇인가에 익숙해지는 순간, 꽃처럼 시들어버릴지도 모를 것이 또한 진실임을, 한없이 차오르는 것과 한없이 비어가는 것의 동일한 무게를, 희미하고도 선명한 시간의 직선과 곡선들을, 도무지 앞뒤가 맞지 않은 모순투성이의, 그 친밀하고도 낯선 엉망진창의 뒤엉킴을, 이미 알고 있는 사람이 당신이라면 좋겠다고. 아무것도 모르고 있는 사람이 당신이라면 좋겠다고. -p, 157

놀라운 일은, 가장 환한 빛이 가장 캄캄한 어둠을 품고 있으며 끝은 시작과 믿을 수 없을 정도로 흡사하다는 것이다. 더욱 놀라운 일은, 함께 걸었던 길이 끝날 때, 누군가 떠나야 하고 누군가 남아야 하는 일이 그토록 당연하다는 것이다. 마땅히 그러하여 그리 되었던 일들이 밝았다 어두워지는 동안, 혹은 빛으로 떠난 사람과 어둠으로 남은 사람의 마음을 헤아리는 동안, 빛과 어둠을 한 몸에 품고 있는 얼룩들이 가까워졌다가 멀어진다. 나를 닮은 누군가가 어느 허공에 새겨지지만, 나는 그 얼굴을 더 이상 알아보지 못한다. -p, 178

한때 가까웠던 사람이 멀어진다. 나란하던 삶의 어깨가 조금씩 떨어지더니 어느새 다른 길을 걷고 있다.

특별한 일이 생겨서라기보다 특별한 일이 없기 때문인지도 모른다. 마음이 맞았다가 안 맞게 되었다기보다, 조금씩 안 맞는 마음을 맞춰 함께 있는 것이 더 이상 즐겁지 않기 때문인지도 모른다. 이쪽이 싫기 때문이 아니라 저쪽이 편안하기 때문인지도 모른다. 한때 가까웠으므로 그런 사실을 털어놓기가 미안하고 쑥스럽기 때문인지도 모른다.

그래서 어쩌다 만나면 서로 속내를 펼쳐 보이는 대신 겉돌고 맴도는 이야기만 하다 헤어진다. 삶이 멀어졌으므로 기쁨과 슬픔을 공유하지 못한 채 멀어진다. 실망과 죄책감이 찾아오지만 대단한 잘못을 한 건 아니므로 쉽게 잊는다.

그런 일이 반복되고, 어느 날 무심하고 냉정해진 자신을 발견하고 깜짝 놀라기도 하지만, 새삼스럽게 돌아가기에는 이미 멀리 와버렸다.

삶이란 둘 중의 하나,

이것 아니면 저것.

그런 것들이 쌓여 운명이 되고 인생이 된다. -p, 187~189

내가 네가 어떤 여자였는지 지금도 나는 알지 못한다. 그해 여름은 진저리가 날 정도로 더웠고 습했다. 너는 오래도록 갈증에 시달린 사람처럼 성급했고 네가 가져온 시간의 뭉치들은 각이 졌거나 갈라져 있었다. 나는 겁이 났지만 뻔한 여자처럼 굴고 싶진 않았다. 뻔한 여자. 말하자면 진심을 보여주지 않는 여자. 그러면서 진심을 말해달라고 조르는 여자. 모든 것을 물어보는 여자. 당신은 누구냐고, 당신에게 나는 무엇이냐고, 우리는 어디에 있는 거냐고, 그리고 이제 어디로 갈 거냐고.

내가 단서를 찾지 못하는 사이, 너의 눈빛은 차가워졌다. 너무 가까웠던 것들, 너무 빨랐던 것들, 너무 이질적이었던 것들에 묻혀 머뭇거리는 사이, 너는 멀어졌다. 옷에 묻은 흙을 털듯, 대단치 않은 기억들을 털어냈다. 마른 땅을 헤치고 동물의 주검을 묻듯, 토막 난 기억을 묻어버리라고 내게 명령했다. 그래도 나는 묻지 않았다. 왜, 라는 부사를 쓰지 않았다. 다만 소파에 몸을 묻고 그 위태로운 상승을 수용했다. 어떤 사실은 진실이 될 수 없고 어떤 진실은 사실처럼 보이지 않는다는 진리를 다시는 잊지 않기 위해, 그 처연한 하강을 간직했다. 일곱 개의 계단을 사 초 만에 뛰어오를 수 있도록. 그 계단 어디쯤에 있을 너에게 두 번 다시 주의를 기울이지 않을 수 있도록. -p, 209~211