-

-

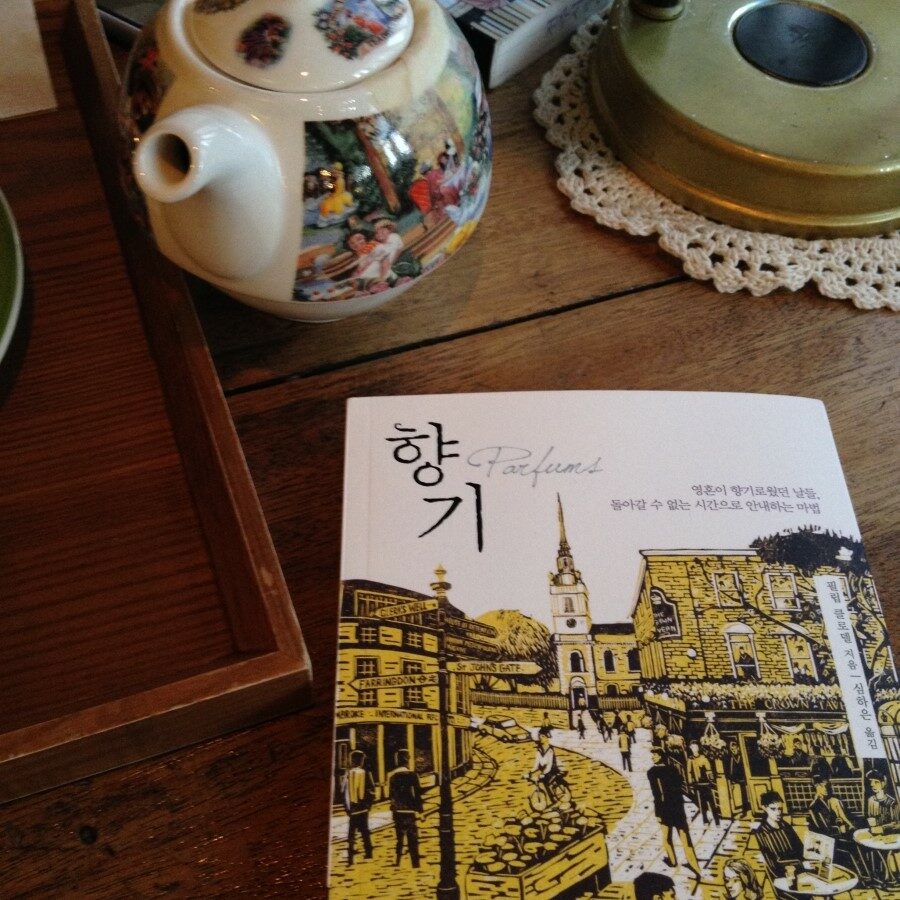

향기 - 영혼이 향기로웠던 날들, 돌아갈 수 없는 시간으로 안내하는 마법

필립 클로델 지음, 심하은 옮김 / 샘터사 / 2014년 10월

평점 :

절판

일요일 저녁이면 어머니는 하루 종일 바람이 잘 통하는 곳에 널어놓았던 깨끗한 시트로 침대보를 간다.

나는 새로 간 시트 중에서도 겨울 북풍이 두드려 빳빳해진, 때로는 바짝 언 시트를, 이 휘몰아치는 북풍으로부터 대대로 내려오는 모포의 하얗고 오톨도톨한 표면을 더 까칠까칠하게 만들어주는, 뭐라 형용할 수 없는 눈과 얼음 같은 것을 담고 있는 시트를 가장 좋아한다.

혼자 잠드는 것은 정말 싫다. 어린아이였지만 또 다른 육체가 필요하다. 그 따뜻함, 힘, 부드러움, 따스한 입김, 두근대는 심장 소리.

(중략)

얼굴을 시트에 묻고 침대맡 탁자의 등을 끄면 나는 프로이센, 러시아, 만주, 몽골, 시베리아의 향기를, 나의 에고이스트적인 행복을 위해 모두 함께 묶여 붙잡혀 있는 이 향기를 들이마실 수 있다.

내가 들이마시는 것은 깨끗이 빤 천 냄새만이 아니다. 야생적이고 광대한, 대지와 바람의 지형도, 내가 읽고 보았던 이야기와 우화와 노래와 이미지의 무한한 연장의 냄새, 지붕 아래, 할머니들과 이모할머니들이 옛날에 참을성 있는 바느질로 꽃과 곡선과 아라베스크로 장식했던 새 시트가 팽팽히 당겨져 씌워진 이 침대, 잠의 첫걸음 속에서 안심하고 쉬는 천상의 여행자.

적어도 한순간은 보호받고 행복하다는 사실을 알고 있는, 상처받기 쉬운 존재로 만들어주는 냄새다. -p, 98~100 (새 시트 中)

필립 클로델의 《향기》라는 산문집을 읽었습니다.

뭐랄까, 《향기》라는 제목 때문인지 비슷한 제목의 《향수》라는 소설을 떠올리며 책을 펼쳤는데요. 제 예상과는 전혀 달리 작가의 추억 속에 남아있는 '향기'에 대한 단상을 적어내려간 책이었던지라 술술 읽히는 책은 아니었답니다. 역시 다른 사람의 생각을 온전히 받아들이는 일은 쉽지 않네요. 하지만 눈에 보이는 실체가 아닌 '향기'에 대한 느낌(?)을 적어내린 작가 필립 클로델의 문장 하나 하나가 어찌나 생생하고 예쁜지 그의 문장력엔 감탄할 수 밖에 없었어요. 과장을 조금 더해서 마치 그 시간, 그 장소에 가서 그 향기를 직접 맡고 있는 듯 했달까요.

이 책에 '애프터셰이브'에 대한 글이 종종 등장해 버스커버스커의 '향수'라는 노래의 가사를 떠올리게 되었어요.

사랑이라는 한 소녀가 향수를 바르고

또 한 소년이 애프터쉐이브를 바르고 만나서

서로의 향기를 맡는 거예요 서로의 향기를 맡는 거예요

라는 노래 가사. 참 멋진 가사였지만, 지금까지 이 가사에 대해 막연한 느낌만을 가지고 있었는데 이 책을 읽고, 어떤 글을 써야할지 생각하다가 이 가사를 보니 어떤 느낌인지 딱 알 수 있게 되었답니다.

남자친구와 정식으로 사귀기 전, 제대로 된 첫 데이트를 할 때가 떠오르더라구요. 처음으로 남자친구의 차에 올라타서 거리가 가까워졌을 때 남자친구한테 풍기던 향을 (오빠의 향수 향과 차에서 나던 향이 섞인) 맡게되었을 때. 그때서야 우리가 정말 가까워졌구나. 거리 뿐만이 아니라 마음도 가까워졌구나 하던 걸 느꼈거든요. 서로의 향기를 대놓고 맡을 수 있는 사이가 되는 게 사랑하는 사이가 아닐까요?

《향기》라는 이 책 덕분에 이렇게 잊고있던 기분 좋은 추억 속의 '향기'에 대해 헤아려볼 수 있게 되어 행복한 시간이었습니다.

아버지는 이곳에서의 삶을 특정지었던 모든 것을 가지고서 떠났다. 아버지는 돌아가셨고 집의 향기도 동시에 죽었다.

춥다. 여기에서 글을 쓰는 것이 여러 해 만에 처음이다. 아마 30년도 넘은 듯싶다. 처음이자 마지막이다.

곧 집은 팔려서 새로 칠해지고 개조될 것이다. 여기에서 살 존재들은 그들의 삶, 꿈, 고통, 불안, 평안을 이곳에 가져 올 것이다. 잠을 자고, 사랑하고, 먹고, 씻고, 화장실에 가고, 목공일을 하고, 울고, 웃고, 아이들을 키울 것이다. 늘어나는 양초처럼 집은 조금씩 그들에게 순응해가면서 그들의 향기를 간직하게 될 것이다. -p, 162 (어린 시절의 집 中)

옷은 입었던 사람의 기억을 간직하고 있다가 어느 날 예고도 없이 사물이라는 표지로 돌연히 떨어져 나간다.

물질의 배반은 인간들의 잘못보다 더 지독하다. 우리는 가장 내밀하게 우리를 알고 우리의 체취를 맡으며 우리와 유사한 리넨, 모직, 모피를 몸에 걸쳐 그 속에 우리 피부의 향기, 후각의 흔적과 호흡을 남긴다.

이렇게 나는 데데 삼촌이 우리 집에 일하러 왔을 때 입었던 낡은 스웨터를 간직하고 있다. 하루 열 시간 꼬박, 먼지와 석고 덩어리, 회반죽, 모르타르, 골루아즈 블루 담배, 함께 마시는 맥주 한가운데서.

(중략)

삼촌은 오지 않을 것이다. 전날 밤에 돌아가셨으니까.

삼촌의 스웨터가 스툴에 놓여 있다.

거의 인간 같은 모습이다.

지쳐 있다.

군데군데 구멍이 나 있다.

새로 난 작은 회반죽 얼룩 두 개가 스웨터 천 섬유에 똬리를 틀고 있다.

나는 사랑했던 이의 팔 안인 것처럼 눈물을 흘리며 스웨터에 얼굴을 묻었다. 삼촌이 거기 격렬하게 존재하고 있다.

담배 냄새, 희미해진 싸구려 애프터셰이브 로션 냄새, 시멘트 먼지와 벽지 풀 냄새, 저도 모르게 쌓여 스웨터 천에 응축되어 있다가 솟아오른 그 차가운 향기 속에 말이다. 휴지통에 던져버릴 수도 입을 수도 없다.

(중략)

어느 날 그 스웨터에 얼굴을 가져갔을 때 아무 생각도 나지 않았다.

스웨터는 모든 것을 좇아냈다.

삼촌이 그 옷을 떠나버린 것이다.

이제는 추억도 영혼도 없는, 낡고 초라한 옷에 지나지 않게 되었다.

그럼에도 나는 여전히 간직하고 있다.

여전히 저 높이, 하늘 가까이, 다락방 벽장 속에 있다. -p, 203~205 (스웨터 中)

바닥은 니스 칠이 되어 있지 않은 넓은 마루다. 벽에는 크고 작은, 옛날 책이거나 요즘 책들이 마치 추위를 타는 이웃처럼 빽빽이 꽂혀 있다.

나는 눈이 뻑뻑해지도록 책을 읽는다.

시간 가는 줄 모르고 읽는다.

장소도 시간도 잊었다.

오래된 종이, 새 잉크, 먼지가 내려앉은 표지 냄새 속에 페이지를 넘긴다. 전등과 습기와 무거운 책들의 뿌연 먼지 알갱이들이 눈꺼풀 아래 이리저리 날린다. 거의 펼쳐보지 않은 그 책들은 고통을 겪다 미세하게 눈물방울이 진 것 같아 보인다.

아마도 그곳에서, 오래된 도서관 안에서, 침묵의 심연에서, 보이지 않는 친구들의 얼굴과 곰팡내(그것이 바로 내가 나중에 알게 된 오래된 책들의 향기가 지닌 이름이기 때문이다)에 취해 지친 몸들 가운데에서, 나는 한 나라에, 허구와 그 수천 갈래 길의 나라에, 그 이후 한 번도 진정으로 떠나본 적 없는 곳에 들어섰다.

나는 책들과 같았다.

나는 책들 속에 있었다.

그곳이 바로 독자로서, 작가로서 내가 사는 곳, 나를 가장 정확히 정의 내리는 곳이다. -p, 208~209 (곰팡내 中)