-

-

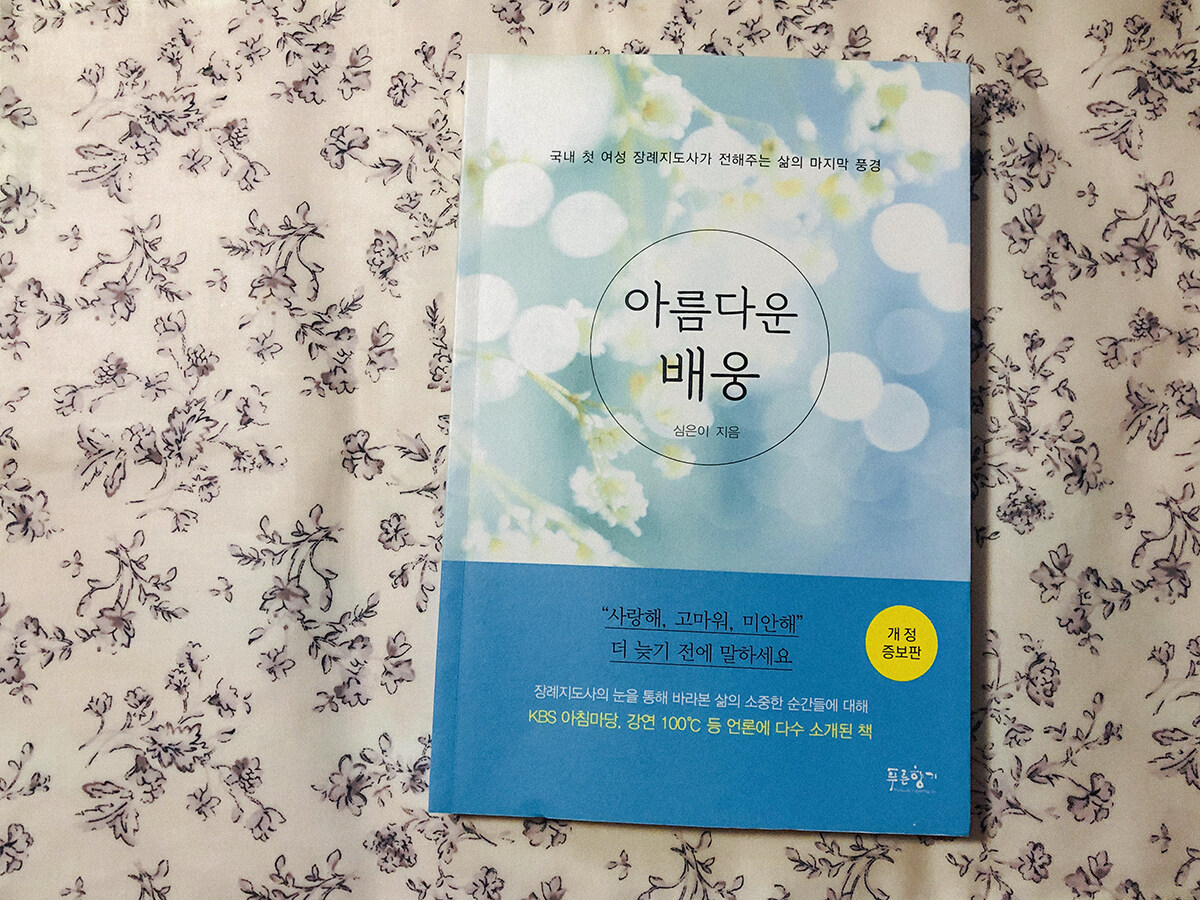

아름다운 배웅 - 국내 첫 여성 장례지도사가 전해주는 삶의 마지막 풍경, 개정증보판

심은이 지음 / 푸른향기 / 2017년 8월

평점 :

절판

내 인생에 닥쳐온 수많은 죽음 앞에서 한 번도 초연해진 적이 없다. 그러면서도 매일 나의 죽음에 대하여 여러가지 가정을 늘어놓곤 한다. 예를 들자면 불의의 사고로 지금 당장 죽는다면, 시한부 판정을 받아 살 날이 몇달 남지 않았다면 같은 것. 그런 가정의 끝에는 언제나 남은 사람들에 대한 애정이 드러나는데 막연했던 사람들의 감정을 쫓다 상상하기를 그만두는 편이었다. 그래서인지 책에 쓰여진 남은 사람들의 이야기가 어쩌면 해답같기도 하고 앞으로 가정의 끝이 좀더 명확해질 것 같기도 했다. 하지만 한 편으로는 두려웠다. 장례식은 내게 마지막 인사를 하는 곳이기도 하지만 사람들의 슬픔을 목격하는 곳이기도 했다. 한 번도 흔들리지 않던 사람이 무너지고 단단하던 사람이 모래알처럼 흩날리는 순간들을 보면서 '죽음'이 무섭다고 느낀 경우가 많았다. 누군가가 떠나고 사라지고 잊혀지는 것이 무서운 게 아니라 남은 사람들이 제 모습을 잃고 슬픔을 떠안을 때가 가장 무서웠다. 트라우마처럼 남은 두려움이 책을 펼치는데 가장 큰 어려움이었다.

국내 첫 여성 장례지도사 심은이 씨가 지난 17년간 현장에서 함께했던 삶의 마지막 모습들을 담은 책.

책을 펼치기 전에 뒷편에 쓰여진 독자의 후기를 먼저 읽어보았다. 눈큰님의 아마도 '죽음'의 슬픔이 아니라 오히려 '삶'의 소중함이 아닐까 하는 말과 가윤님의 좀 더 많이 사랑하며 살아가야겠 다는 말을 오래 곱씹었다. 새 생명이 태어남에 축복받는 것처럼 생명의 끝도 많은 사람들의 사랑과 위로로 따스한 껴안음을 주어야하지 않을까. 낯선 직업인 '장례지도사'에 대하여 조금 더 알고 싶어졌다.

그러고보면 언제인가 장례식에 하염없이 앉아 밤낮을 지키며 누군가의 마지막을 보내주는 직업을 가진 일은 어떨까 상상해 본 적이 있다. 이렇게 한 명과도 이별하기가 어려운데 매일 누군가를 보내는 일이라니, 나는 도무지 감당할 수 없겠구나. 그런 결론을 내리고도 마음 한 켠으로 떠난 사람들을 위해서도 남은 사람들을 위해서도 위로하는 삶은 조금 멋지다고 생각했다. 이 책을 읽으면서 그 생각은 더욱 확고해졌고 어떤 삶을 살았던, 어떤 죽음을 당했던 마지막에 혼자는 아니라는 생각을 하니 조금은 위로가 됐다.

"삶과 죽음을 어떻게 생각하느냐고요? 그러게요. 살아 있을 때, 이건 제 느낌인데, 어떻게 사셨는지 돌아가신 분의 얼굴에 다 나타나는 거 같아요. 못생기고 불쌍하게 살았던 사람이라 해서 반드시 마지막 모습이 불편한 것은 아니에요. 얼굴은 아주 예쁘고 귀티 나는데도 돌아가신 모습이 불편한 분이 있어요. 살았을 때의 그늘을 숨기지 못하는 거라 봐요. 아마도, 태어나서 마지막 숨을 거두기까지 진실로 행복했으면 죽음의 모습도 행복하다, 그런 거 같아요. 속일 수 없으니 잘 살아야죠. 마음 곱게 살자, 그리 다짐하기도 해요. 죽음에서 삶을 배우게 되는 겁니다."

_2012년 3월 24일 부산일보 심은이 인터뷰 기사 중

|