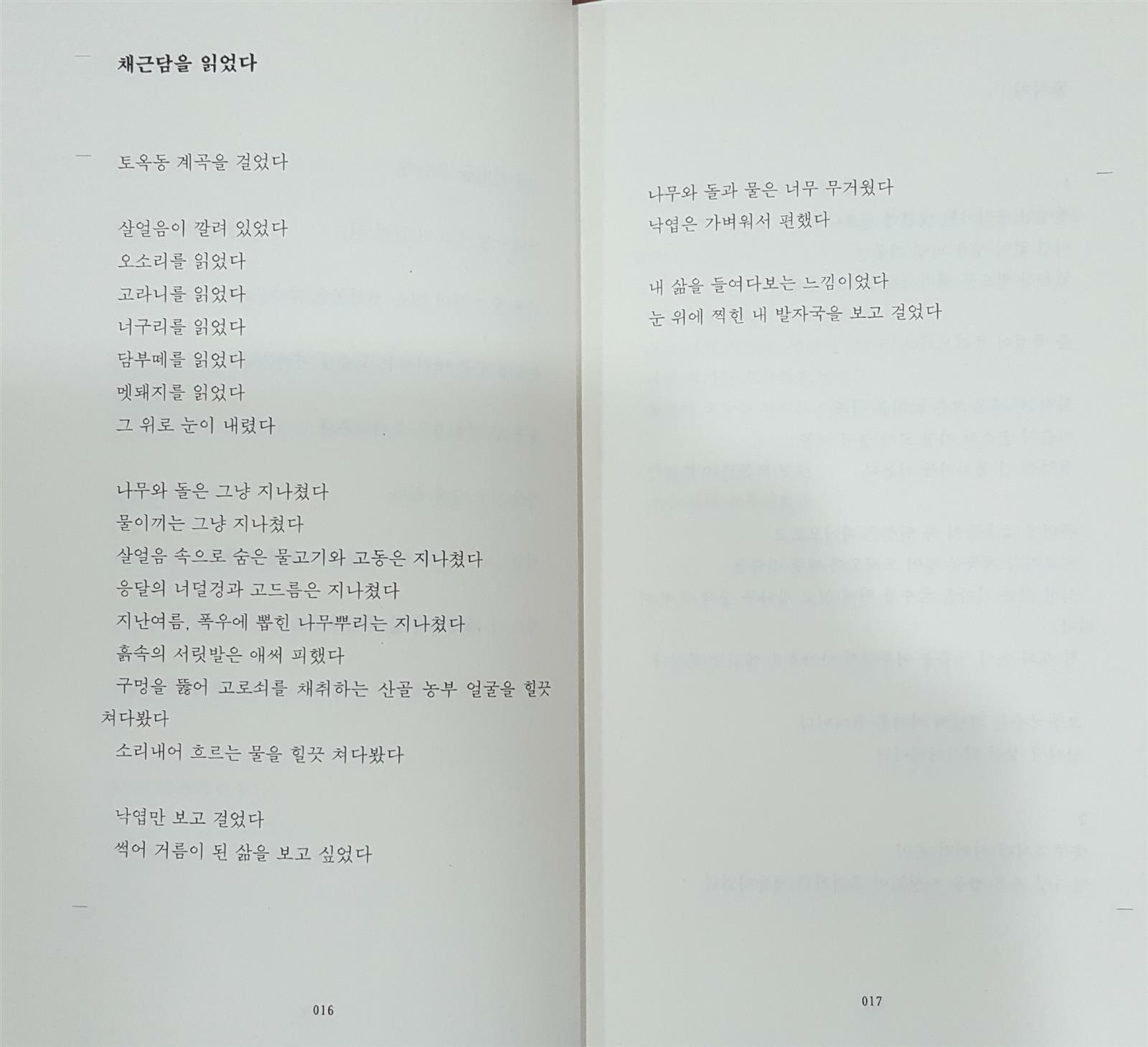

유용주 시인의 시집 『서울은 왜 이렇게 추운 겨』(문학동네, 2018)에서 시 <채근담을 읽었다>를 읽었다. 좋다.

처음에는 책 『채근담』을 읽고 쓴 시인 줄 알았다. '채근담'은 은유였다. 시인이 읽은 '채근담'은 꼼꼼하게 읽은 부분과 그냥 지나친 부분, 힐끗 보고 지나간 부분, 그리고 읽고 싶은 부분과 읽은 느낌, 그리고 마침내 자신을 펼쳐서 읽는다.

시인이 '토옥동 계곡'에서 읽은 것은 자연이다. 자연의 흔적이다. 자연의 모습이다. 있는 그대로의 자연이다. 살아있는 자연이다. 어떤 것은 읽고, 어떤 것은 지나친다. 어떤 것은 너무 무겁기도 했고, 어떤 것은 가벼워서 편하기도 했다. 사람에게 다가오는 자연도 각기 다르다. 그 속에 사람도 들어있다. 이때 시인은 자연을 읽는 이이기도 하고, 자연의 일부인 자신을 살피는 이이기도 하다.

잘 보이지 않거나 춥고 괴로운 것은 지나치고 싶다. 누구나 그렇다. 자신에게 닥쳤을 지도 모를 힘든 상황도 '애써 피하고' 싶다. "낙엽만 보고 걸었다 (...) 낙엽은 가벼워서 편했다"고 하고, 그 가볍고 편안한 낙엽이 "내 삶을 들여다보는 느낌이었다"고 했다.

시인은 '가벼움'을 지향한다. 그래 보인다. 그렇다고 삶이 가벼웠다고 단정지어서는 안 된다. 오히려 무거움이 훨씬 많이 차지한 삶이었던 것 같다. 추측컨데 "나무와 돌과 물은 너무 무거웠다"는 데서 "나무와 돌과 물"이었던, 혹은 그러 하고자 했던 날들이 있었다. 그래서 닥쳤을 "지난여름, 폭우에 뽑힌 나무뿌리"도 그렇고 "살얼음 속으로 숨은 물고기" "응달의 너덜겅" "흙 속의 서릿발"도 있었을 것이다.

마지막 행 "눈 위에 찍힌 내 발자국"은 '가벼웠'거나 '너무 무거웠'던 것을 모두 내포한 발자국이다.

나도 채근담을 읽었다.