우리 아빠는 사진을 참 잘 찍으신다. 음악, 미술, 문학에도 조예가 깊으신데 같은 예술 분야라서 그런지 사진을 잘 찍으신다. 지금은 카메라를 잘 들지 않으시지만 내가 어렸을 때는 반자동 필름 카메라로 삼남매의 성장을 담아주곤 하셨다. 하지만 나는 사진에는 크게 관심이 없었다. 집에 있는 필름카메라가 디지털카메라로 바뀌어 좀더 찍기가 편리해졌어도 '사진찍기'에 매력을 느끼지 못했다. 다니던 대학교에 꽤 알아주는 사진학과가 있었다. 동기가 사진학과 선배랑 사귀고 나서 부전공으로 사진학과를 이수해야겠다고 할때도 '사진, 잘 찍을 수 있다면 폼은 좀 나겠네.'라고만 생각했다. 동기가 가져온 사진전공 책을 슬쩍 엿보았는데 기계로써의 카메라의 구조와 기능에 대해 빽빽하게 있어 기계치인 나는 혀를 내두르며 책장을 덮었다. 사진은 기계와 영혼이 절묘하게 맞물린 예술이라고 생각한다. 음악은 악기(사람의 목소리를 포함)가 있어야 하고, 미술은 미술 도구가 있어야하며 문학은 문자와 펜이 필요하다. 모든 예술은 예술을 행하는 사람과 그 결과물에 초점이 맞추어지지만 예술을 만들어내는 도구에 대해서는 간과하기 일쑤다. 음악, 미술, 문학 등의 예술에 비해서는 그 역사가 짧은 사진은 '사진기'가 발명되고 나서야 시작된, 어쩌면 인위적인 예술인지도 모르겠다.

동기가 내게 사진모델을 해달라고 부탁했다. 졸업작품을 찍어야하는데 자기가 생각하는 그 분위기에 맞는 이가 나라고 했다. 나는 선뜻 해주겠다고 말했다. 사진 찍히는 걸 몹시 싫어했던내가, 그 어색함과 쑥쓰러움을 어떻게 이기고 승낙을 했는지 아직도 의문이다. 그때 그 사진이 어찌 되었는지 알길이 없다. 하지만 그때 처음 본 DSLR의 번쩍임이나 친구의 요구에 갈팡질팡하면서도 애써 포즈와 표정을 지었던 게 무척 재밌었다. 이게 내 첫 모델경험이다. 사회에 나와서 영화동호회에서 활동했는데 그곳은 디지털 카메라 활동도 했었다. 돌이켜보면 막 DSLR의 붐이 일기 시작했던 때였다. 나는 카메라에는 도통 관심이 없었는데 친구들이 예쁘게 사진찍어주는 건 즐거웠다. 내가 예쁘게 나오는 카메라 각도나 포즈도 알게 되었고, 어떤 표정을 지어야지 자연스러운지도 배웠다. 그러다 사진에 찍히는 이가 아닌, 찍어주는 이가 되고 싶어졌다. 사진에 내가 원하는 바를 담고 싶어졌다. 그 욕심에 디지털 카메라를 구입했는데 왠걸, 정말 내 취향이 아닌 거다. 바로바로 확인하고 마음에 들지 않는 건 그 즉시 휴지통에 버리는 그 편리함이, 내게는 너무나 가볍게 느껴지고 지루해서 몇번 찍다가 구석에 쳐박아 두었다. 덧붙이자면 생각만큼 내 마음대로 사진이 잘 나오지 않아서 삐치기도 했던 거다.

필름 카메라 시절 요시가 찍어준 사진

문득 아버지의 필름 카메라가 생각났다. 필름 한통이 다 끝날 때까지 결과를 알 수 없는 그 궁금함, 기다림이 큰 매력이었다. 그래서 필름 카메라를 찍기 시작했다. 하지만 이것도 몇년 못 갔다. 나는 생각만큼 사진찍기에 소질도, 그렇다고 엄청 좋아하는 것도 아니라서 깊게 배우고픈 끈기도 없었다. 그렇게 나와 카메라는 멀어져 갔다. 그렇지만 내 지인들은 여전히 사진을 찍는다. 내 소울메이트인 토끼님도 사진 찍는 일을 한다. 그래서 우리가 술자리를 가질 때면 사진에 대해서 심도 있는 토론을 하기도 한다. 나는 그곳에 깍두기마냥 끼어 쥐뿔도 모르면서 예술에 대해 술 취한채 떠들곤 한다. 여전히.

사진을 잘 찍는 건 복잡하다. 카메라를 능숙하게 다루고 기계적으로 찍는다고 해서 사진을 잘 찍는 건 아니다. 카메라에 서툴고 처음 찍는 사람들이 사람들이 공감하는 사진을 뽑아내는 건 종종 있는 일이다. 그걸 감성사진이라고 부르곤 하는데 사진은 사진가의 무언가가 투영되어 나와야지 의미가 있다. 하지만 카메라를 다루는 게 서툴다면 사진가가 자신이 말하는 바를 전달하는 데에 한계가 있다. 사진가의 의식과 카메라기술이 잘 어우려져야 의미있는 사진이 나오는 듯 하다.

여전히, 이 둘 중 어느 부분이 더 중요한지는 우리들 사이에서는 분분하다. 우리가 말소리가 높아질 때가 있는데 그건 '사진의 역할, 의미는 무엇인가'에 대해서다. 이건 아직도 뜨거운 감자다. 사람들은 대체 사진을 왜 찍으며 그것에 열광할까. '사진가, 사진을 말하다'에서 많은 거장들의 정수가 담긴 명언을 읽으며 어느 정도 답을 찾은 듯 하다. 물론 거장들도 예술, 전쟁, 사회고발 등등 다양한 주제와 소명을 갖고 사진을 찍었다. 그렇기에 그들이 사진을 말하는 바는 제각각이다. 그리고 나와 다른 생각을 갖고 있는 분도 있고 가슴에 와닿는 말을 하는 분도 있다. 하지만 그들이 한결같이 말하는 건 사진은 기록이라는 것이다. 예술사진이든, 신문사진이든 그 순간의 기록이 사진이다. 하지만 그 순간의 기록도 찍는 사람이 무엇을 찍고자 하는 게 다르고 보는 사람이 무엇을 보고자 하는 게 다르기에 객관적일 수는 없다. 그렇기에 사진을 예술로 보는 게 아닐까 싶다.

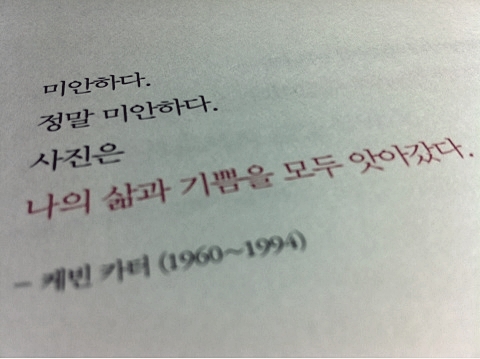

읽다가 정말 마음 아픈 글귀를 발견했다. 케빈 카터라고 남아프리카공화국의 포토저널리스트의 말이다. 이 분은 동아프리카의 극심한 기근을 취재하며 찍은 '수단의 굶주린 소녀'로 퓰리처 상을 받았다. 그 사진을 본 사람들은 사진을 찍기 전 소녀를 돕지 않았다는 이유로 그를 비난했고, 그는 죄책감과 우울증으로 괴로워하다가 수상 3개월 뒤 스스로 목숨을 끊었다. -책 154p 中

케빈 카터의 '수단의 굶주린 소녀'

이 사진이 바로 문제가 된 사진이다. 그는 사진을 찍고 나서 독수리를 쫓아 소녀를 구한 뒤 한없이 울었다고 한다. 그는 마음이 여린 사람이 분명했을 거다. 자기 이름을 드높이기 위해서만 이 사진을 찍었다면 다른 이들이 비난을 한다고 해도 꿋꿋이 살아갔을 테다. 하지만 그는 수단의 처참함을 세계에 알려야 한다는 사명감 때문에 소녀를 구하지 않고 셔터를 먼저 누른데에 죄책감을 누르는 순간부터 갖고 있었을 거다. 마음의 한점 슬픔이 다른 이들의 눈먼 비난에 점점 커져 비극적인 선택을 했는 지도 모르겠다. 사람들은 그가 포토저널리스트라는 걸 왜 간과하고 비난했는지 모르겠다. 스스로 목숨을 끊었을 때 나와 비슷한 나이였던, 아깝던 그가 이제는 하늘에서 평안하길 기도한다.

명언과 함께 사진가의 대표 사진도 함께 엮어져 있었으면 좋았을텐데 아쉽다. 아무래도 저작권 문제가 복잡해서 못했겠지 싶다. 마음에 드는 '말'을 한 사람의 사진을 직접 찾아보는 것도 재미가 쏠쏠하겠다. 사진을 시작하는 사람보다는 사진을 어느 정도 찍다가 당최 거장들은 어떠한 마음으로 사진을 찍었는지 , 사진이 뭘까 궁금한 사람들이나 사진이 처음과 같지 않고 매너리즘에 빠진 이들에게 권하고 싶은 책이다. 지금도 많은 사람들이 기억을 남기고 있겠지. 후에 한장의 사진이 어떻게 기억될 지는 모르겠지만 '남는 건 사진 뿐이다.'

Copyright ⓒ 팔미호羊 All rights Reserved