-

-

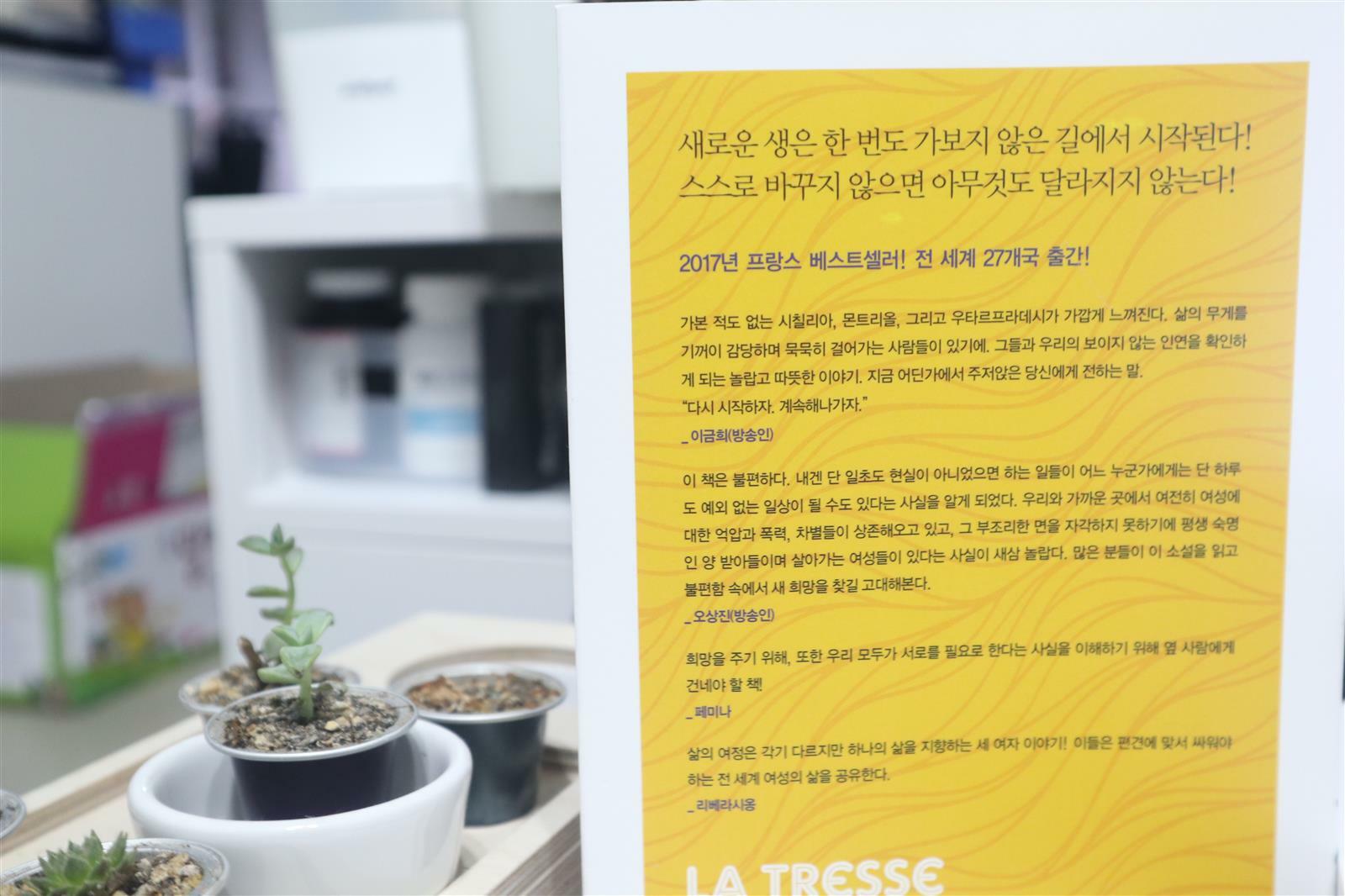

세 갈래 길

래티샤 콜롱바니 지음, 임미경 옮김 / 밝은세상 / 2017년 12월

평점 :

여성에 대한 권리를 다시금 생각해보게 되는 프랑스 베스트셀러 『세 갈래 길』 페미니즘은 아니지만 여성이라는 이유로 자신의 권리를 챙기지 못한채 살아가는 이야기를 읽다보면 아직도 이렇게 살아가야만 하는 사람들이 많다는 현실에 한숨이 나오기도 한다. 뭐 멀리 있는 이야기도 아니다. 순번을 정해놓고 임신을 하는 간호사들의 뉴스만해도 아주 가까운 곳에서 벌어지는 이야기 아니인가.

『세 갈래

길』이 베스트셀러로

사랑받은

건

페미니즘을

외쳐서가

아니라

더

나아갈

길이

없어보이는

사람들이

현실을

벗어나기

위해

용기를

내는

모습이

감동적이고

희망이었기

떄문이다.

똑같은

상황이

아닐지라도

좀

더

나은

삶을

위해

노력하는

모습

속에서

느끼는

감동

“새로운 생은 한 번도 가보지 않은 길에서 시작된다!

스스로 바꾸지 않으면 아무것도 달라지지 않는다!”

지금의

인생에서

조금만

더

나은

삶을

살기

위해서

우리에게

필요한

것은

"용기"인데

그게

참

쉽게

낼

수가

없는

것이라는게

문제이다.

그래서

사람들은 『세 갈래

길』 속에

나오는

인물들이

내는

용기를

보며

대리만족을

느끼거나

용기를

가지게

되는

것

같다.

그리고

만약

아직도

이렇게

힘

없는

존재로

살아가는

여성들이

있다면

조금이라도

구조받을

수

있기를

바랄

뿐

읽으면 쉴

틈

없이

끊임

없이

읽게

되는

작품이다.

주제를

떠나서

작가의

필력이

흡입력

있는

소설이다.

인도, 우타르프라데시,

바들라푸르에

사는

스미타도

시칠리아,

팔레르모의

줄리아,

캐나다,

몬트리올에

사는

사라는

계층도

직업도

사는

곳도

다르지만

각자의

사연으로

여성으로써

존중받지

못하는

삶을

살고

있거나

살게

된다.

“간디도

불가촉천민을

하리잔,

즉

신의

자식들이라고

불렀다.

신의

뜻대로

카스트의

사회

바깥에서

살아야

한다는

뜻이다.

1955년

불가촉천민

차별

금지법이

제정되었지만

수억

명의

달리트는

여전히

모든

것의

바깥으로

밀려나

인간의

변두리에서

살아간다.”

카스트의 최하위인

수드라보다도

못한

존재,

노예취급도

받지

못하는

불가촉천민에

속하는

스미타는

함부로

우물도

사용할

수

없으며,

수세대에

걸쳐

타인이

싼

똥을

맨손으로

긁어모으는

일을

하고

있다.

함부로

문을

이용하지도

못하고

일한

대가로

먹고

난

음식물이나

헌

옷가지를

받기도

하지만

그나마도

다행이다.

어떤

때에는

아무것도

받지

못하면서

똥을

긁어모으는

일을

해야만한다.

하지만 그녀에게는

꿈이

있었다.

비록

스미타

자신은

어머니에게

똥을

긁어모으는

직업과

바구니를

물려받았지만

인형처럼

예쁜

자신의

딸

랄리타만큼은

학교에

배워

글을

배우게

하는

것이었다.

모두들

평범하게

겪는

과정이라고

생각하지만

학교를

다니는

것

조차도

허락되지

않은

사람

취급을

받지

못하는

존재

“예전에 일하던 로펌에서 한 여자 동료가 시니어로 막 승진한 상황에서 임신한 사실을 공표했다. 다음 날 그의 승진은 취소되고 주니어로 강등당했다. 소리 없는 폭력이었다. 고발하는 사람이 없을 뿐 일상적으로 행해지는 폭력이었다.”

거대한 로펌에서

차기

매니징

파트너가

될

거라는

이야기가

있을

정도로

승률도

높고

일도

잘하는

사라는

남편보다도

능력이

좋은

여자이기

때문에

결혼

1년

후

이혼을

하게

되었고,

그녀에게는

세

아이가

있었지만

일과

가정은

완벽한

차단벽으로

분리시켰다.이미

다른

사람의

경험으로

사라는

임신을

했을

때도

뱃속의

아이들을

숨겼고,

출산

후에도

2주의

휴가를

통해

아무일

없었다는

듯

완벽한

모습으로

절대

무너지지

않을

것

같은

모습을

보여주었지만

그걸

유지한다는

건

쉬운게

아니었기에

한

번

금이

가기

시작한

차단벽이

무너지는

순간

그녀는

그녀

자신을

잃어버린

것과

같아보였다.

사람들은 떄로

차별받기도

하고,

회사일과

가정일의

경계에서

갈등하고

지쳐하기도

한다.

남녀

누구나

경험할

수

있는

사건들이지만

안타깝게도

여성들이

좀

더

그

상황에

노출되어

있고

누군가의

도움을

받지

못한다는게

현실인

것

같다.

스스로의

힘으로

용기를

내서

현실을

극복하고

좀

더

나은

길을

가려고

하는

건

쉽지

않은

일이지만

삶은

원래

그렇게

살아야하는

것이

아닐까

잠깐

고민해보기도

하고,

그들의

모습에

감동

받기도

했다.

“앞으로 너는 사람으로 대접 받으며 살 거아. 개한테 먹이를 던져주듯 너에게 남은 음식물을 던지는 사람은 없을 거야. 고개를 숙이지 않아도 돼. 눈을 아래로 내리깔지 않아도 돼. 이런 모든 말들을 딸에게 해주고 싶었다. 하지만 스미타는 말로 자신을 표현하는 데 서툴렀다. 그의 희망, 어쩌면 정신 나간 꿈, 그의 뱃속에서 날개를 팔랑거리는 나비에 대해 딸에게 어떻게 이야기해주어야 할지 알 수 없었다.”

2017년이

가고,

2018년이

왔다는

것

자체가

실감나지

않고

이게

뭘

의미해야하는지도

잘

느껴지지

않을

정도로

지쳐있는

나에게

혹은

삶이

주는

무게가

너무

커다랗다고

느꺼지는

사람들에게

작은

용기를

낸다는

것이

때로는

큰

변화를

줄

수도

있다는

희망의

출발선이

되었으면

좋을

것

같다.

스미타와

사라,

그리고

줄리아까지

순응하지

않고

한

걸음

더

나아간다는

것

그

자체가

이

소설과

인물을

빛나게

만들어줄

것이다.

우리도

그럴

수

있다는

것을

믿어라.

그러면

용기가

생길

것이고,

그

용기는

우리를

실천으로

이끌어

갈

것이다.