-

-

통제 불능 - 인간과 기계의 미래 생태계

케빈 켈리 지음, 이충호.임지원 옮김, 이인식 감수 / 김영사 / 2015년 12월

평점 :

아주 두꺼운 책을 오랜만에 보았다. 제목은 '통제 불능'.

약 1000쪽 가량이 되는 책인데, 요즘 가장 핫한 이야기 인 '인공지능'의 연결선상인 인간&기계의 이야기를 다룰 뿐 만 아니라 '자연적으로'설계되어있는 말 그대로의 자연이 과연 어떻게 인공에 들어갈 수 있는지 그게 미치는 영향과 의미하는게 무엇인지 등을 짚어주고 있다. 그러다 보니 '기계'에 대한 시각도 바꾸게 만드는 부분이 크다 느껴지는! 아무튼 두꺼운 책 만큼 그 이야기를 강렬하고 두껍게 끌고 나가는 매력이 있는 책이었다.

표지는 화사한 약간의 초록빛이 도는 노란색 이었다.

이런 책은 저자가 아주 중요하다 볼 수 있는데 그 저자가 어떻게 객관성있는 지표들 중에 자신의 주관으로 골라서 끌고갔는지가 책을 대하는 가장 중요한 포인트이기 때문이다. 이 책의 경우는 이 분야의 유명한 분이자 잔뼈가 굵은 분인 만큼 책에서 내공이 느껴진 듯 하다.

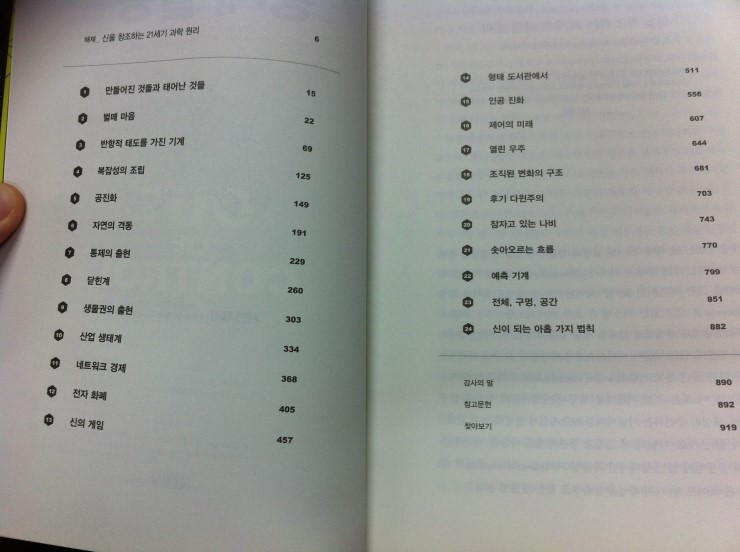

특히 읽다 보면 약간의 번역 미숙이 보여 아쉽긴 했어도 대체로 이 분야의 용어들을 많이 사용해 주기 때문에 '강연'의 일부인 듯한 느낌이 드는 챕터들 도 있었다. (특히 열린 우주 챕터는 읽는 내내 강연을 듣는 느낌이 나서 좋았다. 자연스러운 흐름 속에서 읽히는 느낌 ㅎ )

챕터는 이렇게 되어 있으며 읽다 보면 최근에 읽었던 역작 '사피엔스'가 생각이 안 날 수가 없다. '사피엔스'를 군데 군데 읽어서 제대로 다시 읽으려고 현재 마음 먹고 있지만 (이 950페이지 책을 읽느라 아직 시도를 못하고 있다...ㅎㅎ) 사피엔스에서 말하던 인류의 역사에 대한 빅히스토리적 관점이 여기서는 기계를 바라보는 인류의 관점으로 재서술되어서 두 책을 저절로 비교하며 읽게 되는 재미고 있을 듯 하다.

책의 내용이야 워낙 방대하고 원래 리뷰에 책 내용은 밝히지 않으니, 대체로 어떤 논조로 어떻게 저술했는지, 그리고 거기서 얻은게 무엇이 있는지를 이야기 해 보고자 한다.

첫 번째는 4챕터 '복잡성'에 관한 이이기이다. 내가 요즘 관심이 많은 분야 중 하나가 '복잡계'이다. 최근에 봤던 책 중 하나인 닐 존슨의 <복잡한 세계 숨겨진 패턴> 이란 책이 떠오르기도 했는데, 거기의 일부를 발췌해서 이 챕터에 대한 설명을 갈음해 보고자 한다.

"예측 문제 측면에서, 데이비드는 과거 행태, 즉 전체적인 출력에 대해 상대적으로 정보가 부족하더라도 시스템이 대략적으로 따라 움직에게 만들 미래로의 통로를 만들 수 있음을 보였다. 이 통로들은 두 가지 중요한 특징을 갖고 있다. 하나는 특성확률성(characteristic stochasticity)이라 불리는 통로의 폭이고, 또 다른 하나는 특성방향성(characteristic direction)이라 불리는 통로의 평균적인 방향이다.

..(중략)...

데이비드의 연구는 또 시간이 흘러갈수록 이 통로들의 폭과 평균 방향이 아주 크게 달라질 수 있음을 보여준다. 특히 폭이 평균 방향 보다 훨씬 크거나 그 반대일 때가 있다. 이는 필자가 이 책에서 강조해왔던 특징인 복잡계가 일단의 질서를 나타낸다는 점을 반영하고 있다. 특히 복잡계는 계속하여 질서와 무질서 사이를 오가고 있으며 복잡계의 미래 움직임에 대한 예측 가능성도 그러하다.

통로의 폭이 평균 방향보다 큰 경우에 미래의 움직임이 특정방향으로 일어날 것이라고 확실히 예측하는 것은 그다지 현명하지 않은 처사일 것이다.

여기를 발췌한 이유는 이 책에서 이야기하는 바와 매우 유사한 얘기를 진행했기 때문이다. 그런데 놀라운건 '통제불능' 이 책은 초판 발행이 된지가 10년이 훌쩍 넘은 책이라는 점. 그래서 아직까지 읽히는 바이블격인 책이 된 게 아닐까 하는 생각이 들었다. 그리고 복잡계라는건 워낙에 어려우면서 접근하기 어려운 분야이긴 한데 이렇게 근본을 탄탄히 다져놓은 책이라는 점에서 이 책을 칭찬하고 싶었다.

여기는 생물의 탄생에 대한 이야기를 하던 부분 중에 '탄소' 탄생설에 대한 이야기를 진행 한 부분이다. 나도 이렇게 세세히는 알지 못했는데 과학도로서 부끄러운면서도 재밌는 가설들이라 남겨 보았다.

마지막으로는 이 책의 엄청난 참고문헌이다. 과학책은 나는 사기 전에 무조건 참고문헌을 보는 편이다. 그 참고문헌이 제대로 되어있으면 그 책에 대한 믿음이 더 가는 편이고. 이 책의 경우 참고문헌만 해도 50페이지 가량이 되는, 어마어마한 문헌들을 참고했다. 그래서 더 믿고 읽을 수 있는 책이라는 생각이다. 비록 번역이 좀 늦게 나온 편이라 그 점은 아쉽고, 두 명의 번역하신 분이 '신기성'같은 단어들에서는 약간 생소한 느낌도 드는 번역이 있긴 했으나 대략적으로 재미있게 읽을 수 있는 책이었고 두껍기 때문에 오히려 자세해서 어렵지 않은 책이었다 생각한다.

|

나는 완전히 밀폐된 유리로 만든 작은 집 안에 있다. 그 안에서 나는 내가 내쉰 공기를 다시 들이마신다. 하지만 팬이 계속해서 휘저어주는 공기는 나름대로 신선하다. 내가 배출한 소변과 대변은 배관과 파이프, 철사, 식물, 습지 미생물 등으로 이루어진 시스템을 지나면서 섭취할 수 있는 물과 음식으로 탈바꿈한다. 맛있는 음식과 훌륭한 물이다.

간밤에 밖에 눈이 내렸다. 하지만 이 실험용 캡슐 안은 따뜻하고 포근하며 습기도 적절하게 유지된다. 오늘 아침 두꺼운 창문 안쪽에 응결된 물방울이 흘러내린다. 식물들이 내부 공간을 채우고 있다. 마음을 따사롭게 만들어주는 황록색의 커다란 바나나나무 잎들이 나를 둘러싸고 있다. 오글오글한 콩 덩굴이 수직면이라면 무엇이든 감고 올라간다. 캡슐 안에 있는 식물 중 절반 정도는 식용 식물이며 나는 이들 식물에서 직접 저녁거리를 거두어들였다.

나는 지금 우주 생활을 실험하는 테스트 모듈 안에 있다. 나를 둘러싼 대기는 식물과 식물이 뿌리내린 토양, 그리고 식물 사이에 설치된 시끄러운 배관과 파이프를 통해 재생된다. 초록색 식물이나 둔중한 기계, 둘 중 어느 한쪽만으로는 나의 생명을 유지시킬 수 없다. 햇빛을 먹고 사는 생명체와 기름을 먹고 돌아가는 기계가 손에 손을 잡고 협력해서 내가 살 수 있는 환경을 만든다. 이 작은 공간 안에서 생명체와 인공물이 결합해 하나의 견고한 시스템을 이루었고, 그 시스템의 목적은 한층 더 높은 복잡성을 길러내는 것이다. --- p.15

사람들에게(그리고 사람들에 의해) 민주주의가 처음 제안되었을 때 많은 이성적인 사람들이 이 제도가 무정부주의보다도 더 끔찍한 것일 수도 있다고 두려워했다. 그 두려움은 정당화될 만하고 그들의 주장에 일리가 있었다. 자율적이고 진화하는 기계들의 민주주의 역시 혼란과 무질서로 얼룩진 극도의 무정부상태를 낳을 것이라는 두려움을 불러일으킨다. 이 두려움 역시 일리가 있다. 자율적 기계 생명체를 지지하는 크리스토퍼 랭턴이 언젠가 마크 폴린에게 이런 질문을 던졌다. “기계의 지능이 인간을 뛰어넘고, 인간보다 효율적이 된다면 생태계에서 인간의 자리는 어떻게 되겠습니까? 그러니까 우리는 기계를 원하는 겁니까? 우리 자신을 원하는 겁니까?”

이 질문에 대한 폴린의 대답은 이 책 전체에 걸쳐 메아리치는 중요한 메시지이다. “인간은 점차 인공적이고 기계적인 능력을 축적해나가고 기계는 생물학적 지능을 축적해나갈 것이라고 봅니다. 그렇게 되면 인간 대 기계라는 대결 국면이 지금보다 덜 중요해지고 도덕적으로도 덜 명확해질 것입니다.”

경계가 애매해지다 못해 대결이 결탁 비슷하게 변모해갈지도 모른다. 생각하는 로봇, 실리콘칩 안에 사는 바이러스, 전자기기에 전선으로 연결된 인간, 유전자 수준에서 원하는 형질을 조작해낸 생물, 인간-기계 마음으로 엮인 전 세계…. 이 모든 것이 실현된다면 우리는 인간의 발명품이 인간에게 생명과 창조력을 부여하고 한편 인간이 발명품에 생명과 창조력을 부여하는 세상을 살게 될 것이다. --- p.120

다음은 한 문단으로 요약한, 흥미 위주의 세계 역사이다. 아프리카의 사바나가 수렵 채집을 하는 인간을 낳았다(순수한 생물학적 과정). 수렵 채집을 하는 인간이 농업을 낳았다(자연 길들이기). 농사를 짓는 인간이 산업을 낳았다(기계 길들이기). 산업화된 인간이 지금 현재 출현하고 있는 탈산업화된 무엇인가를 낳고 있다. 그것이 무엇인지 우리는 아직 알아내려 하고 있을 뿐이다. 그러나 나는 그것이 태어난 것과 만들어진 것의 결합이라고 믿는다.

정확히 말하자면 다음 시대의 향취는 생체공학적이라기보다는 신생물학적이라고 할 수 있을 것이다. 왜냐하면 생물학과 기계는 처음에는 동등하게 시작할지 모르지만 어떤 방식으로 섞이든 항상 생물학 쪽이 우위를 점하게 되기 때문이다. 그 이유는 오히려 생명 현상이 신성한 위치에 있지 않기 때문이다. 생명은 어떤 신비한 수단을 통해 물려받은 신성한 지위가 아니다. 생명 현상은 모든 복잡성이 궁극적으로 도달하게 되는 필연성, 거의 수학적 확실성이다. 그것은 바로 오메가 포인트이다. 만들어진 것과 태어난 것이 서서히 뒤섞이면서 생물학적인 것이 우성, 기계적인 것이 열성 형질이 되었다. 결국 생물 논리가 항상 이긴다. --- p.367

- 본문 중에서-

|