-

-

청소년을 위한 논어 ㅣ 청소년을 위한 동서양 고전 2

공자 원저, 양성준 저자 / 두리미디어 / 2009년 9월

평점 :

품절

논어論語, 사서삼경四書三經...

논어論語, 사서삼경四書三經...

우리가 ‘공자왈...’을 듣게 되면 딱 떠오르는 책들이죠. 하지만, 소설이나 드라마처럼 줄거리가 떠오르진 않습니다. 물론 이야기책이 아니기도 하거니와 전체적으로 읽어 볼 기회가 없었기 때문이기도 할 겁니다.

사전을 한번 찾아볼까요? 사서삼경은 유교경전으로 사서는 <논어論語>, <맹자孟子>, <대학大學>, <중용中庸>을 말하고, 삼경은 <시경詩經>, <서경書經>, <역경易經>을 말한다는군요. 삼경에 <춘추春秋>와 <예기禮記>를 합해 오경이라 부르고, 합해서 사서오경이라 부르기도 한다네요. 그러니까 논어는 사서삼경 중에 사서에 속하는 책이 됩니다.

논어를 조금 더 자세하게 찾아봅니다. 논어는 1편 ‘학이學而’편에서부터 20편 ‘요왈堯曰’편까지 모두 20편, 대략 500문장으로 구성돼 있는 책이라고 하네요. 한나라 때에는 세 가지 종류의 <논어>가 있었다는데, 제나라 사람들이 전해 온 <제논어齊論語>, 노나라에서 전해 온 <노논어魯論語>, 그리고 공자의 옛집 벽 속에서 나온 <고논어古論語>가 그것입니다. 지금 전해지는 <논어>는 전한 말엽 장우張禹라는 사람이 <고논어>를 중심으로 편찬한 교정본이라고 합니다. 각 편의 첫 번째 문장에서 처음 두 글자 또는 세 글자를 따서 편명으로 삼았습니다. 그러니까 각 편명은 별다른 의미를 지니지 않는다는군요.

논어가 그런 책이라는 건 그렇다 치고, 거의 2,500년이나 지난 책을 오늘날에 읽어야 하는 이유는 뭘까요? 글쓴이가 이야기 하는 논어라는 책의 효용성을 들어봅니다.

<논어>라는 책이 위대한 이유는 ‘어떻게 사는 것이 바람직한 삶인가’에 대한 답을 주기 때문입니다. 사람은 어떠해야 하며, 어떻게 살아야 할 것인가. 이같은 의문을 통해 내 삶을 이해하고 세상을 이해하는 길이 이 책 안에 담겨 있습니다. (7쪽, 머리말)

<논어>의 대화체 문장에서 공자의 의미 깊은 짧은 말 한 마디, 짧은 문장 하나의 각인 효과는 큽니다. 더욱이 제자나 지인들의 질문에 대한 답변은 우리가 평소 생각하지 못하고 예측하기 어려운 것이 많아 마음에 와 닿는 정도가 다릅니다. 마음속에 와 닿는 그 짧은 문구를 되새기다 보면 그 의미는 더욱 크고 절절하게 내 앞에 다가섭니다. 때론 기쁨으로, 때론 따뜻함으로, 때론 자기반성으로 소리 없이 나에게 우뚝 다가옵니다. <논어가>가 지니는 가장 큰 매력이 여기에 있지 않을까 합니다. (275쪽, 맺는글)

세상을 이해하는 길이 있고, 기나긴 세월을 거치는 동안 수많은 사람들에게 기쁨과 따뜻함, 자기반성을 전해주었다는 논어. 자! 그럼, 우리가 중, 고등학교 시절 한문이나 도덕시간에 띄엄띄엄 배웠었던 논어를 용감하게 읽어 봅니다. 「청소년을 위한 논어, 두리미디어」. ‘청소년을 위한’이라는 말이 덧붙여 있으니 한결 마음이 가볍기도 합니다.

책은 크게 네 부분으로 나뉘네요. ‘1부 사람답게 사는 길’, ‘2부 이상적인 인간상’, ‘군자’, ‘3부 인간을 향한 사랑의 실천, 인’, ‘4부 공자의 위대한 삶과 사상’. 1부에서는 자식으로 부모를 대하는 자세, 벗으로서 지녀야 할 태도에 대한 논어의 문장이 제시되고, 이를 풀이하고 있습니다. 아울러 군주로서 신하와 백성을 대하는 태도를 살펴보고, 이를 통하여 진정한 정치가 무엇일까에 대해 쓰여져 있습니다.

군자는 때로 윗자리에 있는 사람을 말하기도 합니다. 나라를 다스리는 사람은 자기 자신에 대한 수양을 우선해야 하는데, 이 수양은 공손한 태도와 공경하는 마음가짐으로 해야 합니다. 공경은 곧 예의 출발점이지요. 공경하는 마음이 없으면 타자에 대한 배려와 자기 절제가 불가능합니다. 자기 자신을 수양하고서야 사람들을 편안하게 할 수 있습니다. 이것은 정치의 근본입니다. 사람들을 편안하게 하는 것은 궁극적으로 백성들을 편안하게 하는 것이고 이것은 곧 사람을 다스리는 것으로 연결됩니다. 곧 수기치인修己治人인 것이지요. 백성들을 편안하게 하는 것은 경敬을 통한 자신의 수양修己에서 비롯됩니다. 경을 통한 수신修身 이후에, 사람을 편안하게 하고 백성들을 편안케 하는 제가齊家 치국治國 평천하平天下가 가능한 것입니다. (127쪽)

2부에서는 군자와 소인의 모습을 통해 군자가 지향하는 가치를 찾아보는데, 우리 인생에 있어 진정한 가치가 과연 무엇일까를 생각하게 합니다.

“바탕이 꾸밈을 이기면 촌스럽고, 꾸밈이 바탕을 이기면 겉치레만 잘한 것이 되니, 바탕과 꾸밈이 잘 조화를 이룬 뒤라야 군자가 된다.” 子曰 : 質勝文則野, 文勝質則史. 文質彬貧然後君子. 자왈 : 질승문즉야, 문승질즉사. 문질빈빈연후군자. <옹야雍也>

군자를 논하는 데 있어서 바탕質은 덕행德行을 근본으로 삼습니다. 덕행은 밝은 달과 같아서, 스스로 밝게 빛나면서 어두운 밤에 길을 가는 행인들에게 길을 밝게 비추어 주는 것과 같습니다. 덕행은 배려입니다. 진정한 배려는 밖으로 그 덕을 드러내지 않습니다. 드러내지 않고 남모르게 베푸는 덕행, 음덕陰德이 진정한 덕행입니다. 꾸밈文은 예악禮樂으로 꾸미는 것을 말합니다. 예는 상대를 배려하고 조화로움을 꾀하는 행위입니다. 질質은 바탕으로, 말하자면 본질입니다. 문文은 꾸밈, 말하자면 형식입니다. 덕행을 갖춘 훌륭한 바탕 위에 적절한 형식을 취해 본질과 형식이 균형을 이루어야 합니다. 형식만을 추구하면 정작 본질이 없게 되어 형식적으로 흐르게 되고, 본질만을 중시해서 형식을 무시하면 투박하고 촌스러워 시대적 요구에 뒤떨어져 그 훌륭한 바탕이 묻히고 맙니다. 예와 악으로 꾸미는 것은 좋지만 덕행을 바탕으로 한 위에 예악을 닦아야 하는 것이지요. 바탕과 꾸밈, 이 둘은 어느 한 쪽으로 지나쳐서도 안 되고 모자라서도 안 됩니다. 이처럼 군자는 덕행이라는 본질과 예악이라는 꾸밈이 조화를 이루어야 합니다. (136~137쪽)

3부에서는 공자가 추구한 인이란 무엇이며, 생활 속에서 어떻게 인을 실천할 수 있을까를 이야기합니다.

인간다움_仁은 도덕적으로 합당한 선을 지향하는 행위로 항상 변하지 않는 태도이고, 지혜로움_知은 선을 행하되 상황에 따라 변화에 대처하는 태도입니다. 우리들은 인의 불변성과 지의 변화성 간의 적절한 균형을 꾀해야 합니다. 곧, 중용中庸의 태도를 잃지 않도록 해야 합니다. (208쪽)

“지혜로운 자는 미혹하지 않고, 어진 자는 근심하지 않으며, 용맹한 자는 두려워하지 않는다.” 子曰 : 知者 不惑, 仁者 不憂, 勇者 不懼. 자왈 : 지자 불혹, 인자 불우, 용자 불구. <자한子罕>

지 知, 인仁, 용勇의 작용을 이렇게 정리할 수 있겠습니다. ‘인간다움을 배워 알아_知 인간다움을 갖추어_仁 그 인간다움을 실천_勇하는 작용이다.’ 지자知者는 인간다움이라는 것을 알기에 선택의 순간에 ‘인간됨’이라는 분명한 판단의 기준이 있어 미혹하지 않게 되고, 인자仁者는 인간다운 인간으로 인간의 도리를 우선하여 사사로움을 제어하기에 근심하지 않으며, 용자勇者는 인간다움을 실천하는 사람으로 인간된 도리를 실천하는 데 늘 당당하기에 두려움이 없다는 것입니다. (208~209쪽)

4부에서는 공자의 교육과 학문, 인간상, 가치관 등 보다 다양한 공자의 모습을 살펴봄으로써 그동안 공자에 대해 잘못 생각하거나 선입견은 없었는지를 생각하게 합니다.

공자는 시선을 안으로 돌립니다. 바람직한 변화의 주체는 자기자신에서부터여야 한다는 것입니다. 남이 알아주기를 바란다면 내가 먼저 알려질 만한 것을 갖추도록 노력하라는 것이며, 남이 나를 믿어 주길 바란다면 내가 남에게 얼마나 신의를 지켜왔는지를 반성하고 고쳐 나가는 한편 남을 믿으려는 노력을 하라는 것입니다. 군자는 물을 거울로 삼기보다는 (다른) 사람을 거울로 삼습니다. 곧, 남의 행위를 통해 자신을 비춰 보려 노력한다는 것이지요. (137쪽)

인간은 도구를 사용하는 존재이지 도구화돼서는 안 되는 목적적인 존재입니다. 사랑하는 주체도 인간이고 사랑받아야 할 대상도 인간인 셈이지요. 인간을 향한 사랑의 실천이 인仁이고 이런 사랑을 교류할 때 인간다운 삶을 영위할 수 있습니다. 공자의 사상은 극히 인간중심적이고 현실적입니다. 공자 이전에는 삶보다는 죽음에, 인간보다는 하늘이 주 관심사였는데, 공자는 하늘보다는 인간, 죽음보다는 삶에 관심을 가졌고 이러한 관심사의 변화는 공자를 기점으로 생겨나게 됩니다. (153쪽)

‘인仁, 의義, 예禮를 중시하고 이利를 경시하는 유교의 전통문화는 자율성과 독립성을 억압하고 과학기술을 바탕으로 하는 생산 활동에 부정적 영향을 끼친다’라는, 유교를 부정적으로 평가하는 주장이 있습니다. 그러나 유학은 생활 습관과 의식구조, 교육적 측면에서 본받아야 할 귀중한 문화가치이며, 특히 시스템을 조화와 협동의 체제로 이끌어 가야 하는 경영과 관리 측면에 있어서는 지혜의 원천이 될 수 있다는 긍정적 견해도 있었습니다. (230쪽)

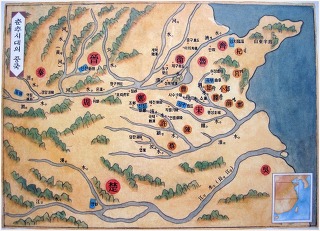

「청소년을 위한 논어, 두리미디어」. 이 책은 어렵게만 느껴졌던 고전, 논어를 향한 발걸음이 한결 가볍도록 도와주었습니다. 비록 논어 500여 문장의 완역본은 아니지만, 원문에서는 읽는데 급급한 나머지 놓치고 지나가기 쉬울 법한 함축적인 의미들을 쉽게 풀어 이야기합니다. 또한, 많은 그림과 사진들이 있어 지루함을 줄 수 있는 한문 문장의 끊임없는 나열을 방지하고, 이해와 기억을 돕고 있습니다.

마지막으로 논어를 통해 공자가 이야기하는 인간다운 사람. 즉, 사람된 도리를 실천하려는 사람, 옳고 그름에 사사로움을 두지 않고 매사에 정직하고 성실하려는 사람, 말과 행동을 일치시키려는 사람, 관계 속에서의 조화와 화목을 꾀하며 남을 배려하려는 사람 등등... 말하자면 사람다운 사람으로 더불어 살아가려 노력하는 사람이기를 꿈꾸며 그럼으로써 세상의 중심이 되는 ‘나’라는 사람의 가치를 되새겨봅니다.

광활한 우주에서 ‘나’라는 존재는 미물에 불과하지만 사실 이 세상을 인지하고 받아들이는 주체는 ‘나’입니다. 내가 바뀌면 내가 인식하는 세상이 달라지고, 세상을 변화시켜 가는 것이 가능합니다. 말하자면 ‘나’는 작은 우주인 셈입니다. (274쪽, 맺는글)